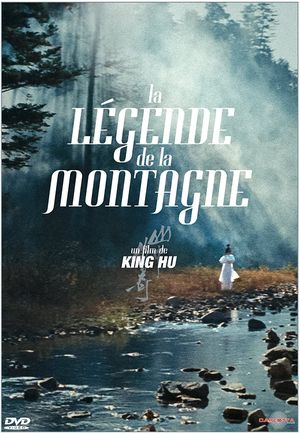

Grand maître du film de sabre chinois, King Hu fit connaitre le wuxia pan au-delà des seules frontières asiatiques. A Touch A Zen (1971) fut ainsi la première œuvre chinoise récompensée au Festival de Cannes en 1975. Or, en dépit de cette reconnaissance internationale méritée, les succès populaires et critiques de L'hirondelle d'or (1966) et de Dragon Inn (1967), au cours de la décennie précédente, faisaient désormais partie du passé pour le cinéaste chinois. Après l'échec commercial d'A Touch of Zen, et les accueils tout aussi mitigés de ses deux films suivants, King Hu prenait le risque de ne plus pouvoir financer ses nouveaux projets. Profitant de la nouvelle politique d'aide du gouvernement sud-coréen pour attirer les tournages sur son territoire, le réalisateur put se lancer dans la production de deux nouveaux longs-métrages, Raining in the Mountain, puis La légende de la montagne, projet autrement plus ambitieux, évoquant aussi bien l'envergure du désormais classique de 1971, que les mêmes mésaventures de ce dernier lors son exploitation en salles...

Huit années avant Histoire de fantômes chinois, produit par Tsui Hark, l'un de ses disciples, King Hu signait avec La légende de la montagne un film fleuve à la croisée du conte surnaturel et de la fable philosophique. Second œuvre réalisée en Corée du Sud, dans la foulée de Raining in the Mountain, sur une période de onze mois entre 1977 et 1978, avec les mêmes acteurs, la même équipe technique, et tourné sur les mêmes lieux, le long-métrage se distinguait toutefois des précédentes productions de Hu. D'un scénario écrit par l'épouse du cinéaste, Chung Ling, inspiré d'une histoire de fantômes datant de la Dynastie Song (entre 960 et 1279), La légende de la montagne se signalait également par sa forme singulière.

Fort de ses expérimentations sur A Touch of Zen, King Hu mit au premier plan son approche sur la durée. Là où "le public demande de l'action [...], je donne une expérience du temps" confiait-il à ce sujet. Se focalisant davantage sur les personnages, les décors et ce climat surnaturel (le film est baigné par un épais voile de brumes colorées), King Hu se désolidarisait d'une certaine manière de l'intrigue et de l'action propre au genre wuxia, au profit des scènes de dialogues et de la relation qui unit les hommes aux fantômes, ceux-ci interprétés par son actrice fétiche, Hsu Feng, réincarnation d'un esprit maléfique, et par la jeune Sylvia Chang, sa rivale qui vieille sur Yun-Tsing. Moins épique que ses précédents longs-métrages, la seconde partie n'en demeure pas moins ainsi remarquable par son emploi du rythme et de la tension, par exemple lors des scènes de batailles entre le lama et Melody, Hu confirmant au besoin son habilité à jouer avec le temps, tantôt dilaté, tantôt accéléré, au gré des besoins du récit. Stylisée à l'extrême, la photographie signée par le fidèle Henry Chan s'inscrit dans le même mouvement. Mieux, influencés par l'empreinte fantastique sur l'histoire, les plans sont autant marqués par des effets visuels qui magnifient les paysages coréens, qu'ils jouent avec les éléments, tels que la lumière, l'eau ou plus généralement la nature.

De ces choix radicaux, à l'opposé des attentes des producteurs, La légende de la montagne connut le même sort malheureux qu'A touch of Zen. Conçu à l'origine pour une durée de trois heures, le film fut remonté par le réalisateur dans une version tronquée de cent douze minutes. Mal distribué à l'étranger, pâtissant de l'accueil (une fois encore) mitigé du public hongkongais, la version intégrale de La légende de la montagne fut découverte bien après la mort de King Hu, dans la collection qu'il fit don aux Archives du film de Taiwan. Restauré et réévalué depuis, le long-métrage est désormais considéré comme le dernier classique de Hu.

Entouré des acteurs clés de son cinéma, King Hu livre avec La légende de la montagne un conte ésotérique d'une rare beauté, que la durée ne devrait pas faire peur aux plus téméraires et aux amateurs de cinéma asiatique.

http://www.therockyhorrorcriticshow.com/2018/05/la-legende-de-la-montagne-king-hu-1979.html