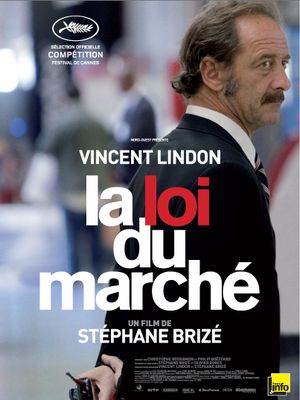

La bande-annonce du dernier film de Stéphane Brizé a été exactement calquée sur l’enchainement de ses premières scènes, représentant en gros un premier tiers de l’ensemble, résumées en une série d’entretiens (avec le conseiller Pôle emploi, les anciens collègues de travail, la banquière, un éventuel recruteur lors d’une conférence par Skype). Ces entretiens qui dénotent d’une justesse de regard acéré et documenté de la part du réalisateur de Quelques heures de printemps constituent le meilleur de La Loi du Marché, dans lequel le comédien Vincent Lindon (Thierry) est en effet admirable – même si, selon moi, en dessous de la prestation de son collègue Olivier Gourmet dans Jamais de la vie. Cependant ces face-à-face filmés dans la longueur et en plans-séquences alternent également avec d’autres séquences dilatoires qui provoquent le malaise : pourquoi en avoir rajouté en faisant du fils de Thierry un handicapé, avoir filmé lourdement les cours de danse que prennent celui-ci et son épouse, bien loin de la grâce qu’avait alors manifestée Stéphane Brizé dans Je ne suis pas là pour être aimé. ? Un malaise encore renforcé dans la scène de la vente du mobile-home, qui illustre jusqu’à la nausée et l’écœurement la nature contemporaine des rapports humains fondés sur la force et la domination.

Le film opère ensuite une ellipse dont on peut accepter éventuellement la facilité : Thierry se retrouve en emploi comme vigile dans un supermarché, chargé de surveiller aussi bien les clients que ses collègues caissières dont la moindre incartade servira de prétexte idéal à leur directeur pour alléger la masse salariale. Dès lors, La Loi du Marché se dilue dans une succession d’observations au travers des caméras de surveillance (d’où hideur des images) et d’interpellations humiliantes, débouchant sur un événement (trop ?) dramatique. Alors qu’il ne semblait pas jusqu’alors reposer sur un enjeu perceptible, si ce n’est retrouver un emploi (objectif en soi tout à fait estimable), le film s’engage vers une résolution à la fois noble et incohérente, rejoignant du coup la gêne identique ressentie à l’issue de Deux jours, une nuit des frères Dardenne. Ainsi la volonté du réel, plutôt bien tenue par le réalisateur, semble-t-elle voler en éclats dans un geste final intrinsèquement paradoxal : légitime et impossible. Car la fameuse loi du marché est d’abord celle de l’absence de choix, conduisant à l’asservissement et à l’acceptation de tous les abaissements (être jugé par les membres d’un atelier d’aide à la recherche sur une prestation, une attitude physique, une manière de s’exprimer…) et la question fondamentale qui suit la prise de décision ne sera donc pas réglée, comme si un deuxième film pouvait démarrer là où s’arrête le premier.

La Loi du Marché est au final très inférieur à Jamais de la vie, mais aussi à Deux jours, une nuit (qui au moins entretenait un suspense) et aussi moins juste que le documentaire Les Règles du Jeu. À force d’être taiseux et, en apparence, passif, Thierry dont on apprend si peu de l’existence (le personnage quasi inexistant de sa femme) en devient, et le constat est terrible à prononcer, inintéressant. Ou plus exactement il n’est plus que l’instrument du réalisateur à mettre en scène la déréliction des relations humaines avec son lot de médiocrités et de compromissions, avec sa cohorte d’existences si modestes qu’elles se résument en quelques phrases prononcées lors d’un discours d’un départ à la retraite, sans qu’on parvienne à saisir la nature de l’œil et de l’opinion du cinéaste. C’est sans doute ici où s’origine l’embarras ressenti.