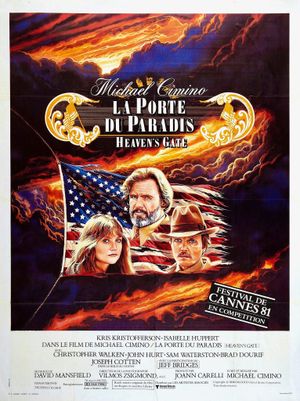

1890. Face à l’immigration massive, la puissante Association des Eleveurs établit une liste de migrants à tuer, sous inculpation de vol de bétail, afin que ces derniers cessent d’empiéter sur leurs terres. Le marshal James Averill (Kris Kristofferson) se dresse alors contre cette injustice, s’alliant aux paysans pauvres pour les défendre face aux riches propriétaires.

La Porte du Paradis serait-il aussi connu sans la triste réputation qu’il connut pendant un temps suite à son colossal échec commercial, un des plus gros de l'histoire du cinéma ? Sans doute pas, mais la vraie question – et c’est celle qui fait le plus mal – est la suivante : indépendamment de sa réputation, La Porte du Paradis mérite-t-il une telle reconnaissance ? C’est principalement là que le bât blesse, car si le film bénéficie d’indéniables qualités – à commencer par un sujet qui avait tout pour être captivant –, ses défauts n’en sont pas moins nombreux, à commencer par une durée très clairement excessive (3h30 pour la version longue, qui semblent durer le double !) qui est pourtant déjà considérablement réduite par rapport à la durée qu’aurait souhaitée Michael Cimino lui-même en faisant son film.

Si les acteurs sont bons, ils peinent à donner corps à des personnages qui ne suscitent presque aucune empathie, tant ils sont sacrifiés à un scénario inconsistant, dont l’efficacité se dilue dans la longueur démesurée du film. Après un quart d’heure d’introduction aussi sympathique qu’inutile durant lequel on fait tout pour nous attacher à John Hurt, excellent, ce dernier se trouve relégué au second plan – pour ne pas dire troisième plan – durant le film, son rôle apparaissant presque comme un rôle de figuration. Certes, Kris Kristofferson – également présent dans ce premier quart d’heure – sera, lui, un des rôles principaux du film, mais, à l’image de John Hurt et contrairement à Christopher Walken (seul acteur à bénéficier d'un rôle vraiment bien écrit), son personnage n’évoluera en rien durant les 3h30 auxquelles on assiste. Une remarque qui vaut également pour le personnage d’Isabelle Huppert, dont on ne commence à entrevoir le faible intérêt dans le scénario qu'à partir du moment où elle décide de se déshabiller pour réveiller le spectateur. A noter que l'inutilité est en fait ce qui caractérise la quasi-totalité des personnages du film (je viens de me rappeler que Jeff Bridges apparaît également dans le film, dans un des rôles les plus inexistants du cinéma).

Une fois qu’on a compris que les personnages auxquels on tentait vainement de s’attacher se diluaient dans une intrigue générale au fil directeur trop discret, on suit d’un œil plus que distrait les quelques péripéties proposées par le récit, certes pas toujours inintéressantes, mais qui ne justifient absolument pas la durée aberrante du film.

Toutefois, ce serait bien malhonnête de faire à ce film un procès unilatéralement négatif, procès qu’il a déjà subi de nombreuses fois, et ce dès sa sortie, car ce serait se voiler la face sur les quelques points d’intérêt non négligeables dont il bénéficie malgré tout. Ce qui saute aux yeux avant toute chose, c’est la magnifique photographie de Vilmos Zsigmond, qui fait de ce film un enchantement pour les yeux (enfin, quand on arrive à garder ceux-ci ouverts), rendant tout-à-fait supportable l’austérité des décors et de la mise en scène, et qui se trouve en parfaite concordance avec la musique de David Mansfield, qui fait ici une bonne utilisation des mélodies populaires. De plus, si le film prend trop son temps, il nous livre tout de même une dernière heure efficace, où les interminables bavardages laissent la place à l’affrontement sur le terrain entre les immigrés et les propriétaires, bien plus intéressant que les 2h30 qui ont précédé.

C’est d’ailleurs bien dommage car lesdits bavardages proposaient quelques intéressantes pistes de réflexions et de questionnements sur la vraie nature de la loi et de la justice, faisant remettre en cause le bien-fondé des traditionnels camps de l’ordre et de l’anarchie, de la (soi-disante) justice et du (soi-disant) désordre, nous rappelant en outre qu'il fut d'autres minorités que les Indiens qui furent sauvagement massacrés sans scrupules par les Américains. Mais cette réflexion, n'est-elle pas justement le fond du western ? Ne la retrouve-t-on pas dans (presque) tous les westerns, de Il était une fois dans l’Ouest jusqu’à Lone Ranger (c'est bon, j'ai réussi à le caser...) ? Des films au moins aussi profonds, mais bien plus accessibles et agréables à regarder que cette austère et langoureuse Porte du paradis...