La vie parait simple et magnifique quand on est un jeune premier, tout juste diplômé d’une école prestigieuse. L’avenir offre une multitude d’opportunité enthousiasmante. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Tout tourne rond comme dans un grand ballet célébrant l’harmonie universelle. Les couples de danseurs tournent sur eux même autour de l’arbre de la sagesse quelque part sur une petite planète bleue tournant sur elle-même et autour d’une étoile naine aux confins de la voie lactée.

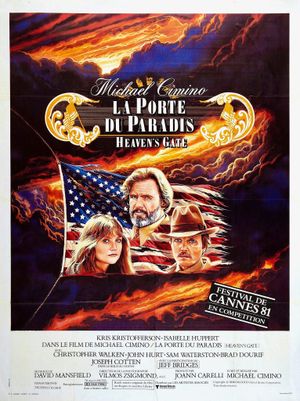

Idéalisme naïf qui ne résiste guère longtemps à l’épreuve de la vie, la vraie. Une réalité crue que la propagande américaine s’est efforcé de dissimuler derrière un voile pudique. Un drap blanc que Michael Cimino entreprend de déchirer pour disséquer un des derniers grands mythes de l’histoire américaine : celui de la conquête de l’ouest.

La conquête de l’ouest n’est que partiellement le fait des cow-boys et des grands ranchers. Ils n’ont en fait été que les pionniers accaparant rapidement les ressources au détriment des derniers arrivant. Des masses d’hommes informes, parlant toute les langues, poussées depuis l’Europe toujours plus loin vers l’ouest. Et c’est la même histoire qui se répète encore et encore, depuis que Homo sapiens a pris la place de Néenderthal. Beaucoup d’hommes, peu d’espace, aucun esprit de partage, et par conséquent, du sang et des larmes.

Et à nouveau tout tourne en rond. Mais ce n’est plus la valse béate des débuts. C’est un tourbillon infernal, un véritable maelström de la mythologie nordique, un désastre qui anéantit les dernières bribes d’innocence et d’espoir subsistant dans le cœur des Hommes justes, témoins et/ou acteurs impuissants de la folie du monde.

La Porte du Paradis c’est la fin de tout, y compris la fin d’un genre : le western, auquel Cimino offre un de ses films les plus atypiques, mais aussi un de ses plus grands chefs d’œuvre.