« Frères humains qui après nous vivez,

N’ayez les cœurs contre nous endurcis.

Car si pitié de nous pauvres avez,

Dieu en aura plus tôt de vous merci... »

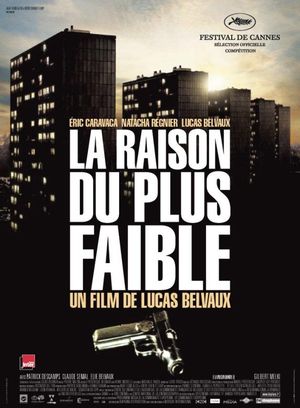

Un enfant s’évertue, tout au long de ce huitième long-métrage de Lucas Belvaux, à mémoriser et à réciter ces vers, qui ouvrent « La Ballade des Pendus » de François Villon. Ostinato poétique qui, par sa présence récurrente, accorde un rôle tutélaire aux mots de Villon. D’autant que l’enfant qui ânonne cette supplique sans en mesurer véritablement la portée n’est autre que Elie Belvaux, neveu du réalisateur à la ville, et fils de Patrick (Eric Caravaca) et de Carole (Natacha Régnier), dans la fiction.

Patrick, homme doux, surdiplômé et titulaire de plusieurs licences - ce qui ne l’empêche pas de se retrouver chômeur et homme au foyer, pendant que sa femme rapporte de l’usine l’argent nécessaire à l’humble ménage - retrouve quotidiennement au café, où ils jouent aux cartes et accumulent les dettes, deux autres laissés-pour-compte : Jean-Pierre (Patrick Descamps), en fauteuil roulant depuis un accident à l’usine, et Robert (Claude Semal), licencié par la même usine et qui prend de son camarade un soin maternel. Le trio devient quatuor lorsque Pierre, qui se fait appeler Marc (Lucas Belvaux lui-même), en liberté conditionnelle, se joint au groupe.

Il suffira que le scooter de Carole tombe en panne pour que le manque d’argent se fasse plus cruellement ressentir ; une tentative collective, mais infructueuse, de jouer au Loto, puis l’offre d’un nouveau scooter par le père de Carole transformeront ce manque en humiliation et précipiteront les amis dans une démarche aussi désespérée qu’insensée pour obtenir coûte que coûte ces moyens financiers que le destin leur refuse...

Lucas Belvaux signe là un film âpre et fascinant, sous-tendu par la musique minimaliste et hypnotique de Riccardo del Fra ; quelques notes frottées, elles aussi récurrentes, qui disent le cercle vicieux auxquels les protagonistes n’échapperont que pour se voir happés dans une spirale infernale. L’issue inéluctable, le rêve voué à l’échec, très tôt, ne font guère de doute, et pourtant le spectateur est rivé à l’écran comme rarement. Parce que le romanesque est banni et que, précisément, les protagonistes ne sont que trop les « frères humains » de leur public ? Certainement... La transcendance n’est toutefois pas absente ; mais dérisoire. Exemple, cette audacieuse relecture de la manne céleste à laquelle se livre Lucas Belvaux, dans un ultime chapitre qui souligne l’inanité des rêves, lorsque l’ascenseur social est définitivement tombé en panne.