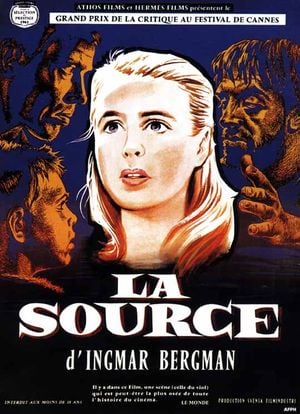

Bien des films de Bergman peuvent être présentés comme des fables, dont la morale fluctue en fonction de son état d’esprit, plus ou moins ouvertement pessimiste. La Source est sans doute l’un de ses films les plus explicites sur ce registre, et ce ton explique sans doute la déception qu’il engendra chez les spectateurs, très en attente après les coups d’éclats successifs que furent Le Septième Sceau et Les Fraises Sauvages. Adapté d’une légende médiévale, il joue de tous les codes du conte pour mener le spectateur à une leçon qui peut un peu surprendre au regard des propos habituels du cinéaste. Celui-ci entretenait par ailleurs un rapport ambivalent avec ce film : après l’avoir qualifié d’un de ses meilleurs films face à l’accueil tiède réservé au film, il finit plus tard par le désavouer.

Le récit est minimal, et les personnages réduits à des fonctions : Karin, la fille du paysan, blonde et aimante, contre leur domestique, la païenne fille-mère Ingeri, sauvageonne et indomptable.

Le rapport au décor et aux matières rappelle un peu l’impressionnisme de Monika : par le biais d’Ingeri, être sensitif, le pain, le feu, la pierre, la forêt sont l’objet d’une attention particulière, tandis que Karin semble plus frivole, aimant dormir et se parer de robe de prix. Bergman marque les clair-obscur, joue sur les contrastes dans des tableaux à la lumière si marquée qu’ils en perdent de leur réalisme, et accentuent davantage la dimension symbolique du récit. C’est notamment le cas dans cette très belle scène où le père, désespéré, arrache à main nue un jeune bouleau.

(Spoils à venir)

Les sombres sentiments qui découlent de cette opposition sont attendus : jalousie et convoitise. Mais le récit prend un détour radical pour leur permettre de s’exprimer, à travers une scène de viol et de meurtre, particulièrement explicite et qui fit grand bruit à sa sortie en 1960. Ingeri devenue spectatrice, voire fantasmatrice du crime, met le spectateur dans une position particulièrement ambivalente, lui qui l’avait accompagnée jusqu’alors.

La deuxième partie du récit consistera dans l’évocation cruelle d’une vengeance : alors que les tueurs viennent demander le gîte aux parents de la victime, ceux-ci les assassinent avant de se repentir de leur geste.

Peut donc advenir la morale annoncée, qu’on pourrait croire sortie d’un film de Dreyer : des noirs péchés humains peut sourdre la source d’une grâce divine. Le double questionnement face à Dieu évite une morale trop simpliste : le père l’invective pour lui demander comment il peut autoriser d’aussi noirs desseins, avant de conclure : « Je ne vous comprends pas, et pourtant, je vous demande pardon ».

Bergman semble plus à l’aise lorsqu’il s’agit de déterminer pareils paradoxe à l’échelle des rapports entre les hommes ; mais la maitrise d’un rythme singulier et d’une esthétique puissante permettent d’adoucir le prosélytisme de la parabole.

(7.5/10)

https://www.senscritique.com/liste/Cycle_Ingmar_Bergman/1861474