Un film tchécoslovaque de 1969 (donc période communiste) injustement tombé dans l'oubli (s'il n'a jamais été un peu connu) d'un réalisateur fort intéressant, František Vláčil, mais qui n'a à ma connaissance réalisé que deux films notables.

Son premier essai, Marketa Lazarova, de 1967, est une sorte d'ébauche un peu complexe à démêler et très longue (2h45 !) qui, sur fond de querelles et de vengeances entre nobliaux du Moyen Âge, développe une esthétique fort séduisante et des questions omniprésentes autour de la foi, du christianisme, de la séduction du paganisme — thèmes assez récurrents ai-je remarqué dans l'Europe de l'est et du Nord, où il faut dire que les rites païens ont survécu côte-à-côte avec le christianisme jusqu'à la fin du Moyen Âge au moins.

Ce qui me frappe et me séduit particulièrement avec ce réalisateur, c'est sa façon, sans essayer d'abonder en détails, de montrer un Moyen Âge crédible, sans s'empeser de références savantes, et surtout de tourner des images extrêmement marquantes où l' « essence » des éléments historiques sont visuellement rendus sensibles avec une grande netteté et une économie de moyens sans trahir leur réalité historique générale — l'ascèse teutonique au bord de la froide baltique, le chaleureux château dans une campagne isolée paradisiaque de Bohême avec tous les éléments de décors rustiques très crédibles (les très belles ruches d'époque dans un beau verger, avec les clôtures en bois tressé ; le beau coffre finement ouvragé). La photographie est exceptionnelle, le noir et blanc est maîtrisé à la perfection. Dans son premier film, les intuitions géniales de l'auteur sont un peu gâchées par la complexité du scénario rendu encore moins lisible par une prise de son catastrophique où on ne comprend jamais vraiment qui parle : les personnages ? mais lequel ? ou bien le narrateur ?

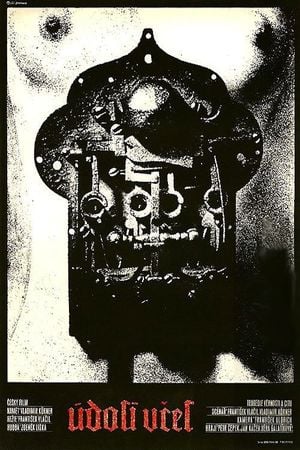

Le second, La vallée des abeilles, semble corriger toutes les erreurs du premier en proposant un scénario simple, linéaire, pour une durée de seulement 1h37. Dans la splendeur des paysages sauvages, des vieux châteaux forts, des rives la mer baltique et des vallées boisées de Bohême, le film poursuit ce questionnement, auquel il ne répond pas, entre l'élévation vers la foi et la tentation du paganisme ; l'ascétisme mortifère pour exalter l'âme en mortifiant le corps, l'impératif du curé local de composer avec l'attachement populaire aux vieux rites païens. Oppositions marquées autour de deux protagonistes : deux chevaliers teutoniques, l'un par conviction, l'autre par contrainte, que la question opposera. Quant à la conclusion à en tirer, le réalisateur laisse le spectateur le choix d'en faire la sienne propre, en une conclusion fort ambigüe.