A l'avant-première des Halles à laquelle nous avons eu la chance d'assister, Thierry Frémaux, en préambule du film, rappelle le vieux débat cinéphile qui a vu s'opposer Steven Spielberg et Claude Lanzmann dans les années 90 à la suite de la sortie de La liste de Schindler, polémique qui nous ramène aussi à l'époque des débuts des Cahiers du cinéma dans les années 50 qui a vue s'agiter un certain nombre d'intellectuels français autour de la question : peut-on représenter la Shoah dans une fiction ? Le premier pensait évidemment que non, que seule l'approche documentaire était valable et que La liste de Schindler était un outrage dans le sens où le film de Spielberg montre l'histoire d'un Juif qui en a sauvé 1300 sans se focaliser sur les 6 millions qui ont perdu la vie, une version erronée de l'Histoire, celle des "Justes", très minoritaires. Le second, lui-même de confession juive, proclame faire du divertissement, et en vient à s'excuser d'avoir fait ce film, d'avoir tenté mais d'avoir échoué à représenter convenablement l'Holocauste. Il reverse par ailleurs désormais toutes les recettes du film à sa Shoah Foundation.

Au-delà de la question plus générale de la représentation dans l'art, une question philosophique vieille comme le monde (jusqu'où l'Art peut-il aller ?), cette polémique a encore de beaux jours devant elle, à l'heure où la Shoah est considérée comme un mythe pour 20% des Américains et que 32% d'entre eux déclarent s'informer via Tik Tok. La question du devoir de Mémoire est aujourd'hui capitale, alors que les derniers survivants des camps de la mort nous quittent les uns après les autres. L'importance d'avoir une vision non biaisée de ce qui s'est réellement passé là-bas est le rôle des historiens, mais l'art et notamment le cinéma jouent également un rôle non négligeable là-dedans, quand on sait à quel point les professeurs subissent malheureusement une perte d'autorité constante et croissante, et qu'au contraire le divertissement et les écrans occupent une place toujours plus prépondérante dans nos vies, et surtout dans celle des plus jeunes générations.

Jonathan Glazer n'est peut-être pas le premier cinéaste auquel on pouvait penser pour s'engouffrer dans cette brèche (4 films en 23 ans, dont Birth qui avait fait polémique à sa sortie, en particulier pour une scène où Nicole Kidman embrasse un enfant de 10 ans). Ce réalisateur au goût prononcé pour l'étrange et le mauvais esprit aurait-il les épaules pour s'attaquer à un sujet aussi casse-cou que la Solution Finale ? On aurait pu se dire, au regard des quelques effets stylistiques inutiles balisant le film qui confirment son attrait pour le too-much (écran-titre entièrement noir et s'éternisant, avec l'effacement progressif des lettres qui le composent, fleur filmée en gros plan laissant sa place à un écran rouge sang à mi-parcours, générique final sur une musique atonale et extrêmement dérangeante et assourdissante, intimant presque aux spectateurs de partir le plus vite possible de la salle ...) que Jonathan Glazer est très loin d'être à la hauteur de son sujet. Au-delà d'appuyer ce qui n'a pas besoin de l'être, puisque le film est en soi, par son parti-pris, déjà extrêmement malaisant et mal aimable, ces choix auraient pu porter préjudice à l'ensemble du long-métrage, ou pire auraient pu être vus comme une insulte à la mémoire des Juifs ayant subi l'Holocauste. Mais ce n'est heureusement pas le cas.

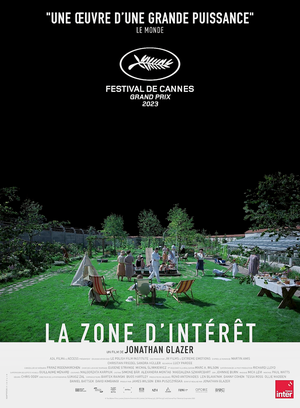

Rarement une affiche n'aura aussi bien représenté son film que celle de La Zone d'intérêt. Si le cinéma est toujours une affaire de contraste, le curseur est ici poussé à son maximum : une maison luxueuse embellie par une lumière extrêmement intense, et juste derrière, quoi ? Le noir absolu, les ténèbres, la mort. En choisissant de se focaliser sur les habitants de cette maison littéralement collée au camp d'extermination d'Auschwitz, à savoir le commandant Rudolf Höss et sa famille, Jonathan Glazer signe une oeuvre brillante sur la toute-puissance du hors-champ. En partant du principe que l'histoire d'Auschwitz est connue de tous, le réalisateur britannique, comme Martin Amis avant lui (l'auteur du roman originel), innove et surprend dans sa manière de rapporter des faits dont l'horreur n'a jamais été égalée dans l'Histoire. En faisant appel à l'imagination du spectateur plutôt qu'en la montrant frontalement, cette violence extrême n'en devient que plus palpable et plus abominable. C'est là le principal tour de force du film.

Ce puissant contraste s'exprime bien entendu dans le détachement absolu du commandant d'Auschwitz pour exécuter ses tâches, qu'il vit, dans un cynisme à peine croyable, comme un travail ordinaire. C'est le cas lorsqu'on lui présente le système de crémation innovant qui va prochainement être mis en place. Ce détachement est encore plus visible chez sa femme Hedwig, grâce au jeu très froid de Sandra Hüller, qui non seulement se délecte de sa vie dans cet endroit "paradisiaque" (selon ses propres termes), mais qui est carrément effrayée à l'idée de devoir le quitter prématurément, au point de convaincre son mari d'y rester pendant que lui-même sera affecté à un autre poste.

Ce sur quoi joue le film principalement, c'est l'emploi de la profondeur de champ pour sans cesse nous ramener à cette cruelle réalité. Le spectateur pourrait uniquement regarder les personnages principaux au premier plan et les écouter parler, et donc rester dans le déni comme eux. Mais son humanité va logiquement l'attirer vers l'arrière-plan, cet endroit normalement réservé aux détails, mais qui ici, est le coeur du sujet.

Le long traveling pendant lequel Hedwig Höss fait visiter son jardin idyllique à sa mère est par exemple l'occasion de voir plus en détail ce qu'on avait déjà entraperçu à plusieurs reprises depuis le début du film au détour de certains plans : les miradors, le haut mur serti de barbelés masquant à peine l'un des bâtiments principaux du camp d'extermination. La balade à cheval de Rudolf Höss avec ses enfants leur donne l'opportunité de croiser, sans que le spectateur puisse les voir lui-même, un groupe de Juifs prisonniers, cachés par les hautes herbes et emmenés de force ailleurs. Mais ce sont surtout les bruits d'armes à feu, les cris lointains et l'omniprésence de SS hurlant sur les malheureux déportés qui confèrent au film son ambiance si mortifère.

Les quelques incursions des victimes d'Auschwitz dans la résidence se font uniquement par des biais détournés, comme les vêtements récupérés après leur mort par les femmes de la famille, la nourriture apportée et les plats concoctés par ces esclaves encore aptes au travail, ou pire encore, les dents issues de cadavres que les deux garçons de la famille s'amusent à manipuler dans un jeu macabre dont ils n'ont même pas conscience. Le viol de l'une des prisonnières, exceptionnellement autorisée pour cela à pénétrer dans l'antre de l'actuel locataire des lieux, sera uniquement suggéré, cela va sans dire, et constitue sans doute l'apogée de cette froideur clinique dont est capable le film.

Les seuls élans d'humanité des personnages principaux, et c'est un mot encore bien trop fort, proviendront de la grand-mère, incapable de dormir la nuit, toute hantée qu'elle est par la fumée des cheminées des fours crématoires qu'elle voit à travers la fenêtre de sa chambre (elle finira par quitter le domicile prématurément et sans prévenir), et par l'une des jeunes filles résistante qui profite de la nuit pour semer des pommes un peu partout à proximité du camp, dans l'espoir de nourrir les déportés encore vivants. Ces scènes nocturnes sont l'occasion d'apprécier la magnifique photographie de Lukasz Zal, délaissant son extrême blancheur pour des tons bien plus sombres, voire infernaux, lorsqu'il s'agit de filmer les fumées lointaines et le vent nocturne qui se déchaîne sur les vêtements qui sèchent à l'extérieur. La caméra thermique utilisée pour capter les actions de la petite semeuse de pommes, dans un silence de mort, est une autre excellente idée nous horrifiant toujours un peu plus.

Scénaristiquement, le choix est fait de n'apporter que très peu de péripéties à l'histoire, et c'est encore une fois une décision extrêmement payante, car elle ne fait qu'accentuer cette impression de routine quotidienne qui se déroule sous nos yeux, participant du malaise global que génère le film chez le spectateur normalement empathique.

Les saisons défilent plus rapidement à la fin du long-métrage, et la seule partie du film qui se déroule en dehors du domicile familial, celle où Rudolf Höss, promu, est en charge d'organiser la déportation de 700 000 Juifs de Hongrie, depuis Berlin, a lieu dans un froid hivernal. La forme épouse alors totalement le fond sans prendre la peine de cette fois recourir au contraste. Le temps d'une scène, l'ordre du jour de la réunion à laquelle sont conviés tous les chefs de camps nazis et dirigée par Höss, est d'une froideur peu équivoque : les objectifs de rentabilité y sont mentionnés sans détour.

La fin du film pourra sans doute être interprétée de diverses manières, mais cette incursion dans le présent a peut-être pour rôle de rappeler le lourd héritage qu'ont laissé les nazis au monde actuel : ces femmes qui aujourd'hui nettoient méticuleusement le camp d'Auschwitz avant l'arrivée des visiteurs, et qui sont donc confrontées chaque jour à l'horreur de leur environnement de travail, payent à leur tour les conséquences de la Solution Finale. Elles peuvent même être vues comme les nouvelles prisonnières des camps. Est-ce que c'est à ça que pense Rudolf Höss quand il redescend les marches du palais et qu'il s'apprête à retourner avec joie dans son terrain de jeu favori, Auschwitz ? Le contrechamp le suggère, mais à défaut d'avoir des séquelles psychologiques, son corps commence en tout cas à lâcher peu à peu : les vomissements dont il est victime sont-ils les conséquences d'une exposition trop longue aux fumées des fours crématoires ? Ce qui est sûr, c'est que le spectateur lui-même est dans une situation similaire, celle d'un dégoût profond à l'encontre de ces êtres banals qui ont pourtant été les auteurs d'un Mal tout sauf banal. Jonathan Glazer cherche-t-il à la toute fin à faire s'identifier le spectateur à Höss par ce dégueulis commun ? Nous n'irons pas jusque-là, mais en quittant les Halles, le parallèle entre ce film et le fait de facilement détourner le regard des sans-abris allongés qui peuplent la station de métro à la tombée de la nuit a quelque chose de particulièrement effrayant.

Une chose est certaine en tout cas : vomissons le nazisme, mais surtout, n'oublions jamais.