Rafaela et Gabriela sont étudiantes, colocataires, amies et quelque peu fauchées. La grossesse inattendue de Rafaela met à l’épreuve ce duo très soudé et le cocon qu’elles se sont créé. L’avortement étant illégal au Chili, mais pas impossible, elles doivent le financer elles-mêmes pour y recourir dans les plus brefs délais, non sans franchir plusieurs autres obstacles.

Le premier long-métrage d’Alexandra Hyland fait le pari de la comédie sur un sujet passablement dramatique : le difficile recours à l’avortement. Celui-ci traverse depuis plusieurs décennies le cinéma latino-américain – dont la plupart des pays adoptent des législations très prohibitives et répressives à l’encontre des femmes. La tonalité de ces films se calque habituellement sur le ressenti de leur personnage principal. À titre d’exemples, on citera le court-métrage péruvien en compétition Mientras todo iba pasando (réal. Arón Núñez Curto & Sandra Rodríguez) qui retranscrit en voix off le point de vue d’une accompagnante, accueillant la douleur et la peur de ses amies devant recourir à l’IVG ; on pourrait évoquer Camila sortira ce soir d’Inés Barrioneuvo où l’avortement d’une lycéenne – lycée privé catholique - fait l’objet d’un chantage à la réputation entre enfants de bonnes familles de Buenos Aires. En France, on pourrait aussi rappeler L’événement d’Audrey Diwan (2022) et son éprouvante scène d’avortement, également non-médicalisé, chez une « faiseuse d’ange ». Faiseuses d’anges également mises à l’honneur chez la cinéaste galicienne Jaione Camborda, dans O Corno.

L’enjeu ici est de savoir si, en l’espèce, l’humour permet d’aborder ce sujet sous un angle nouveau sans le vider de sa verve politique et sans minimiser sa portée dramatique. Peut-on ici divertir sans faire diversion et sans amoindrir la gravité de la situation ?

Chez Alexandra Hyland, humour et drame fonctionnent constamment de pair. C’est parce que nos deux héroïnes – Rafa et Gabi – sont déterminées à disposer légitimement de leur corps, et donc à payer une somme conséquente pour que Rafa puisse recourir à une IVG chimique et clandestine, qu’elles se retrouvent obligées d’enchainer une multitude de petits boulots aussi dégradants qu’absurdes et risibles : femmes-sandwichs ; animatrices d’anniversaire pour famille chic de Santiago ; distributrices de flyers pour une compagnie de téléphonie mobile ; strip-teaseuses ascendant prostituées pour patron de bar véreux, qui ne compte pas rémunérer ses employées les jours où ces dernières ont leurs règles. Pour faire tenir d’un seul ensemble humour et vigueur politique, le film se sert des nombreuses péripéties de ce duo des plus complémentaires (Alicia Rodriguez & Nicole Sazo) pour tracer un fil rouge assez subtil, où le manque de droits (non) reproductifs est étroitement lié au manque de droits sociaux et économiques : pour avorter il faut rassembler 200 000 pesos dans un bref délai ; pour gagner 200 000 pesos dans un bref délai, il faut trouver du travail rapidement ; pour trouver du travail rapidement, il faut accepter les conditions iniques des employeurs. On remarquera d’ailleurs que les employeurs de Rafa et Gabi n’ont souvent pas de visage, on ne voit que leurs logos ou une partie de leur corps. En résumé, le manque des droits reproductifs fait écho au manque de droits au travail et à la précarité sociale. Alexandra Hyland évite ainsi le piège d’une critique « sociétale » qui isolerait les revendications pour l’IVG du reste des enjeux socio-économiques.

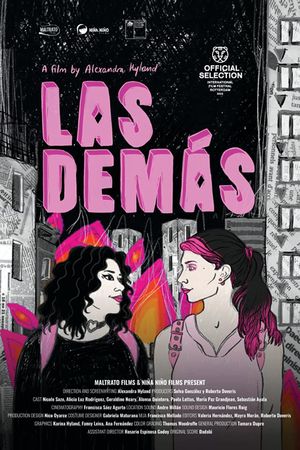

L’humour agit dans Las Demás comme politesse d’un désespoir politique. Comme les lois ne changeront pas de sitôt, alors le sarcasme, la dérision, la colère froide et l’ironie deviennent les meilleures armes de Gabi et Rafa. Elles leur permettent de consolider leur volonté de disposer librement de leur corps, et de ridiculiser les éléments adverses, lesquels préfèrent invoquer mollement des totems vaguement moraux : la discussion calme et apaisée pour le père de l’enfant refusant de co-financer l’avortement ; la discrétion pour le corps médical, majoritairement conservateur voire réactionnaire en matière de contraception ; même la bande son punk rock utilisée en ouverture du film se moque ouvertement des injonctions à la sobriété féminine, « No hay nada más feo que una mujer borracha » (traduisez « Il n’y a rien de plus moche qu’une femme bourrée »). Les crédits d’ouverture et les intertitres, affichés en rose pétaradant et semi-animés, empruntant leur esthétique à ceux de la série, font fi des conventions habituelles. Le film baigne dans une urgence permanente - urgence pour les deux héroïnes, urgence économique, urgences sanitaire et sexuelle - qui conduit la cinéaste à écrire des dialogues directs et crus, et à déployer un récit épuré et surtout punk au sens premier du terme : l’avancée des droits défendus par nos deux héroïnes ne peut se faire sans rejet massif de cette frustrante « paix » sociale, héritée de l’après-Pinochet.