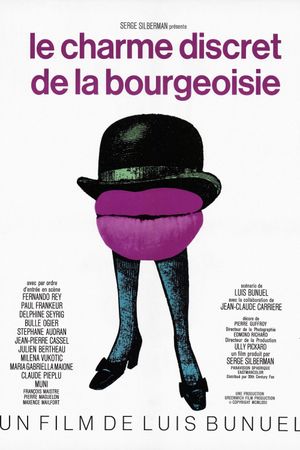

L’humour a toujours été présent dans le cinéma de Buñuel : sans la dérision ou le grotesque, il n’est pas possible selon lui de prendre la pleine mesure de la complexité humaine. Mais ce fut généralement un ingrédient secondaire, tapis dans les interstices pour accroitre les contrastes d’une dénonciation acerbe ou opposer à la bienséance une moquerie blasphématoire. Dans Le Charme discret de la bourgeoisie, la comédie devient le propos premier, et permet au réalisateur un glissement tout à fait passionnant qui, pour schématiser un peu grossièrement, le ferait passer du surréalisme franc de ses débuts à un absurde beaucoup plus proche d’Ionesco.

Les incongruités les plus franches vont ainsi se succéder dans un véritable festival d’inversions par lesquelles un évêque devient jardinier avant d’assassiner le meurtrier de ses parents, des militaires fument des joints et la haute société tente, tant bien que mal, de dîner convenablement tandis que débarquent la police, l’armée où d’autres importuns. Le récit, très régulièrement investi par des rêves dont on ne révèle la teneur qu’à leur issue (le traditionnel réveil brutal du rêveur), se permet des incursions encore plus fantasques, à grands renforts de spectres ou d’images qui citent allègrement les débuts de Buñuel, comme cet œil crevé d’un mort ou le piano à queue dans lequel on installe un prévenu avant de le torturer. Le dispositif, assez théâtral, fonctionne le plus souvent sur une unité de lieu – une des fameuses réceptions qu’on ne parvient jamais à conduire à son terme – interrompue par une série de sonneries ou d’entrées qui viennent ménager l’intrusion de récits enchâssés. Le film n’est pas encore totalement à sketches (comme ce sera le cas pour Le Fantôme de la Liberté), et garde des personnages récurrents qui permettent d’accroitre la dimension comique, comme celui de l’ambassadeur du Miranda, pays qui concentre à lui seul tous les maux de la Terre, ou les épouses et leurs diverses obsessions.

Si Buñuel perd de sa superbe en matière de mise en scène, très marquée par des zooms ou des transitions assez poussives (par le flou, ou un personnage avançant sur la caméra jusqu’à occulter intégralement le cadre), il conserve un sens aigu de l’équilibre qui permet au décalage de toujours garder sa ligne de crête. La bourgeoisie éponyme impose en effet un certain standing, que ce soit dans les tenues, les intérieurs ou la mondanité générales des protagonistes, qui cohabitent donc dans un raffinement assez savoureux avec les incongruités les plus désinhibées. Dans le même esprit, on garde toujours un certain sens de la mesure pour ne pas totalement basculer dans le n’importe quoi, comme s’il fallait, pour conserver l’étrangeté, rappeler la rationalité encore possible chez ces personnages. Ainsi, la maitresse de maison n’abuse pas lorsqu’elle demande à l’évêque de chercher d’autres chaises lorsqu’il assume sa fonction de domestique, et le capitaine empêche le récit du deuxième rêve d’un soldat faute de temps.

L’exhibition du caractère factice, enfin, achève la démonstration d’amusement du réalisateur. Lorsque l’un des repas devient subitement une scène de théâtre, que les morts par balles se multiplient ou que la bande son vient à intervalles régulier couvrir les voix, la mécanique dramatique du tandem Carrière/Buñuel dévoile ses coulisses : les différentes références à la religion, la politique ou la lutte des classes sont désormais des ressorts comiques au profit d’une danse ridicule et jouissive au rythme de laquelle les pantins se prennent encore au sérieux.