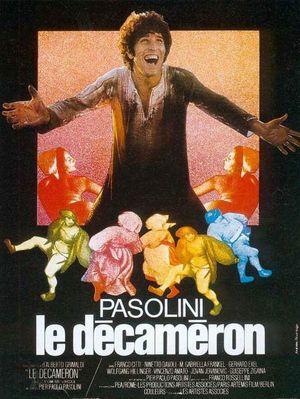

S’il reprend certaines des histoires racontées dans l’œuvre originale, Il Decameron adapté par Pier Paolo Pasolini ne met plus au centre ce qui intéressait Boccace, à savoir la transmission orale des histoires pour lutter contre la peste et son potentiel destructeur (la création d’un tissu complexe d’histoires doit remédier à la destruction de l’épidémie), mais aborde la création par le biais du songe et de ses pouvoirs. Comme le dit l’avatar de Pasolini à la fin du film, « pourquoi réaliser une œuvre alors qu’il est si bon de la rêver seulement ? ». Aussi le film prend-il le soin de déstructurer ses petites histoires en se passant de narrateurs (pas de voix off) et en enchâssant celles-ci les unes dans les autres à la manière d’un rêve. Un indice de cet état de songe permanent réside peut-être dans l’importance des scènes de nuit et du motif du lit comme lieu de l’adultère et aussi lieu de passage d’une réalité diurne à une réalité nocturne, à cette « seconde vie » dont parlait si bien Nerval.

Pasolini signe une œuvre cocasse et hilarante qui pense sa forme dépouillée et simple comme un retour à l’origine de tous les récits dans lesquels il est question de sexe, de sexe et encore de sexe. Le long métrage opère ainsi un dévoilement progressif de l’homme qu’il raccorde aux éléments naturels et même aux excréments – pensons à la chute du premier personnage dans une cuve de déjections –, qu’il exhibe dans sa nudité congénitale, à l’image de ce pénis d’homme en érection qui sort de l’habit pour réjouir la bonne sœur. Il Decameron déplace ainsi le centre de gravité de l’œuvre de Boccace pour mieux y placer l’art bachique perçu comme religion à part entière dans laquelle l’artiste a foi, une foi telle qu’il en oublie l’heure du repas pour continuer sa création. L’épisode du peintre dans l’église dure le plus longtemps et constitue l’atelier du cinéaste : chaque histoire pourrait être un morceau de la vaste fresque peinte qui invite le spectateur à partir de ce qui est représenté – comprenons, tous les récits puisent dans un fond commun – pour rêver à son tour.