La fin des années 60 est un point de bascule pour le western, par l’arrivée des italiens et ce qu’on appellera avec une grande finesse le western spaghetti. A l’ombre du pape Leone, une flopée de films seront produits à la chaîne, dans lesquels on a tendance à confondre la modernité avec les dérives de la permissivité. La surenchère de la violence le dispute à la caricature des situations, le sadisme des réalisateurs s’exprimant par une écriture rustre et brutale jouant des effets les plus grossiers.

Le style a son charme, pour peu qu’on en accepte les codes.

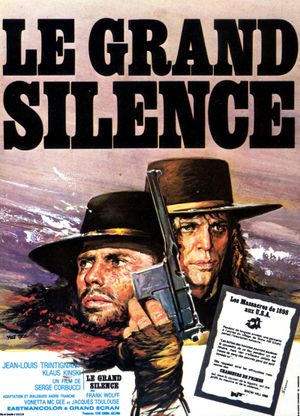

Sergio Corbucci, dans Le Grand Silence, s’inscrit parfaitement dans cette partition. Le tueur sadique (Kinski, qui se contente d’être fidèle à lui-même), la femme violentée, le bon muet et justicier violent, tout reprend l’univers familier de Leone.

C’est surtout pour sa manière de trancher avec le western américain que le film intéresse, et par la franchise de ses audaces. Tout, ici, se fait au diapason de la violence qui règne entre les hommes : l’image est crade, les mouvements de caméra brutaux (zooms, à coups dans les travellings) et les visages eux-mêmes portent cette laideur généralisée, jusque dans leurs cicatrices ou le vermillon hyperbolique du sang qui vient tâcher la neige.

Trintignant se contente de sa présence physique, sur ce principe assez amusant qui consiste à suffisamment provoquer son ennemi pour que celui-ci dégaine, et ainsi pouvoir le tuer sous l’égide de la légitime défense.

Autour de lui, on évoque une communauté d’affamés réduits à piller en se réfugiant dans les montagnes, une touche sociale qui ne semble alimenter qu’un objectif : celui de noircir encore le tableau, surtout au regard du dénouement.

Car c’est le massacre généralisé qui prime, et c’est peut-être là aussi l’un des intérêts du film : certes, on y voit une nouvelle preuve d’une forme de sadisme du réalisateur, et d’une complaisance assez nette dans le sort qu’il réserve à ses protagonistes. Mais c’est aussi un étonnement assez revigorant qui clôt le récit, par ce refus de voir la violence devenir légitime lorsqu’elle serait perpétrée par les « bons ». Corbucci, forcé par les studios, avait d’ailleurs tourné une fin alternative qui retrouvait les rails de la convenance : force est de constater qu’elle ne fonctionne pas.

On appréciera ***Le Grand Silenc***e comme la musique d’une jeunesse en pleine révolte : elle vaut pour son plaisir à s’affranchir des règles fixées par les prédécesseurs, mais sa place dans l’histoire du cinéma se limite peut-être à cette audace, davantage que pour la valeur intrinsèque à l’œuvre proprement dite.