C’est alors aux encablures d’une rencontre impromptue entre un train et un autocar que Le Labyrinthe des rêves débute. Epris d’une atmosphère délicate voire statique, Sogo Ishii distille sa mise en scène épurée qui s’agence entre le rêve et la réalité. Autour de cette mystérieuse histoire d’un serial killer de receveuse de bus, une jeune femme, Tomiko, va alors jouer avec le feu et la flamme de ses sentiments en s’amourachant d’un chauffeur doucement dangereux. Elle-même receveuse de bus, elle va travailler avec lui jour après jour et voir le doute s’installer dans son esprit. Elle voulait le démasquer mais cette envie s’étiolera petit à petit.

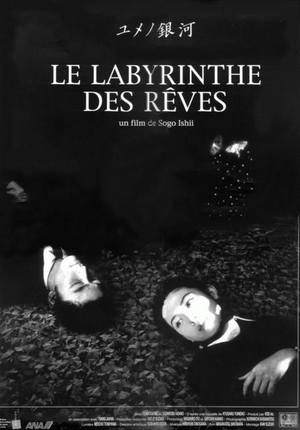

Dans cette quête de faux semblant qui voit surgir une histoire d’amour laconique, Le labyrinthe des rêves épuise les formes de son cadre avec son énergie endolorie, son noir et blanc majestueux, et le flou de son image qui immerge le spectateur dans l’expectative. Quasiment mutique, le film délivre une ambiance intemporelle qui se démarque par l’épuisement de ses sens, comme pour rendre hommage au cinéma japonais d’antan.

Ce décorum propre aux années 1930 qui se mue en nostalgie contagieuse et le montage qui enchevêtre les plans avec lenteur et agonie confèrent au Labyrinthe des rêves une aura cotonneuse : cette photo brumeuse, cette voix off proche de l’évanouissement, ce noir et blanc aussi feutré que vintage procurent un sentiment particulier à la vision du film. Une certaine poésie en ressort comme si les images que l’on voyait sortaient d’une conscience et n’étaient que le vague assemblage d’une mémoire. Et même si les travaux sont bien différents, on se met à penser à Jarmusch et sa cool attitude poétique que cela soit dans Mystery Train ou Dead Man.

Le film bien qu’en état de marche s’embourbe parfois dans sa sobriété un peu maniérée et diminue l’impact d’une tension latente qui jalonne l’ambiguïté de cette relation amoureuse : le réalisateur ne semblant pas comment agiter l’avancement de son faux polar. L’aspect classieux de certaines apparitions, ou la volonté assez prégnante de vouloir parachever son récit non pas par la déambulation de l’intrigue mais par la présence de multiples symboliques visuelles (désir sexuel, isolement, peur) illustrent parfaitement ce besoin qu’à Sogo Ishii de mettre en sourdine la folie aveugle de ses personnages.

L’intériorité est le point central de l’œuvre : quasiment rien n’est dit, mais tout est suggéré dans un métrage où le regard et l’abstraction des corps a son importance. Parfois somptueuses, parfois engoncées dans leur silence, certaines séquences auraient mérité plus de nervosité. L’ennui ne pointe jamais le bout de son nez puisqu’il y a toujours quelque chose à contempler mais Sogo Ishii semble trop réfléchir son esthétisme et semble hésitant dans la résolution de son histoire.

Sauf que le cinéaste japonais ne fait pas que filmer ses protagonistes, il occupe aussi l’espace de son cadre par une végétation foisonnante et pénètre dans ces petites villes japonaises mortifères, vides d’une quelconque ambition et qui deviennent presque les tombeaux des femmes et les hommes qui y vivent. Et cet environnement délétère est comme un mirage et ce chauffeur de bus comme une métaphore : cette solitude des femmes de la contrée qui s’approchent du danger pour se sentir vivre un tant soit peu même s’il faut côtoyer la mort pour cela. Le labyrinthe des rêves est un antre aussi froid que fascinant mais dont le calme nébuleux n’arrive pas à corriger cette suggestion immobile un peu récalcitrante.