I Walk the line surprend par la douceur avec laquelle John Frankenheimer représente le glissement dans l’illégalité du shérif d’une bourgade du Tennessee, multipliant les perspectives de violence pour mieux les désamorcer sans, pour autant, affecter son engrenage fatal : une famille immigrée au lourd casier judiciaire, une bâtisse délabrée servant à distiller de l’alcool, un bol ou vase au centre de la table de la cuisine qui ressemble à une tête coupée… Cette imagerie misérable emprunte à celle de la Grande Dépression telle que Dorothea Lange et Walker Evans l’ont montrée dans leurs photographies – artistes auxquels le cinéaste rend hommage en encadrant son long métrage par des gros plans sur des visages d’ouvriers ou de familles d’ouvriers. Nous savons que les choses finiront par mal tourner, que ces deux amants ne verront pas leur amour triompher, eux qui, en reniant leur milieu d’origine – ou en prétendant le faire –, acceptent une marginalité que la mise en scène retranscrit bien.

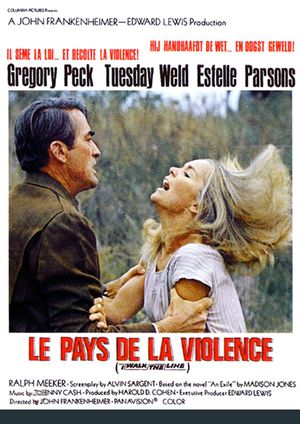

Le rythme revendique une lenteur, mimétique en cela du train de vie quotidien qu’accélèrent les entrevues et, avec elles, les perspectives d’une renaissance à deux ; il est celui d’une ballade, déclinée par les chansons de Johnny Cash qui signe la bande original du film. Jusqu’à l’accélération des corps et des cœurs. Car le shérif Tawes demeure sur la ligne, sur la frontière entre légalité et illégalité, entre le bien et le mal, entre son foyer d’origine et le foyer qu’il souhaite refonder avec la belle et jeune Alma, qui le ramène malgré lui à la raison ; son ultime voyage prend l’aspect d’une traque policière, occasionnant une course-poursuite brillamment réalisée qui traduit à l’image le déchirement intérieur du personnage. Pour le camper, un Gregory Peck magistral, écartelé entre la posture taiseuse du père d’une famille chrétienne – un concert gospel est évoqué par la fille – et celle d’un jouvenceau fleur bleue rêvant à la Californie comme un eldorado adolescent. Un grand film méconnu.