« Moi, par exemple, je n’aime pas les gens. » : c’est ainsi que Sinan le protagoniste du Poirier Sauvage, résume l’un de ses traits de caractère, et la prétendue lucidité avec laquelle il aborde le monde. Apprenti écrivain travaillant sur un « Méta roman autofictif décalé », il promène avec lui cette suffisance propre à la jeunesse qui se serait piquée d’élans créatifs. Les parallèles avec Aydin, le personnage de Winter Sleep, sont nombreux, et l’on pourrait presque penser que Sinan le représente dans sa jeunesse : même goût pour se considérer au-dessus de la mêlée, même tendance à transformer son profond pessimisme en leçon radicale sur les autres, identique fragilité inconsciente quant à son besoin impérieux de contact avec eux.

Il faut dire que la mêlée le lui rend bien : entre un camarade qui s’extasie de son nouvel emploi de flic casseur de manifestants, un père démissionnaire qui s’égare dans des projets irréalisables (creuser un puits, élever des chèvres sur une terre aride) et dilapide le peu d’argent qu’il a au jeu, et d’autres figurants le plus souvent dans un retrait un peu pétrifié face à la vie résignée de cette province reculée, Sinan ne trouve pas d’interlocuteurs en mesure de le remettre à sa place.

Tout ce qui est beau est en proie à la rupture, dit-il, préférant de loin son auto-fiction à la médiocrité environnante. Le contact aux autres suit la même logique que celle établie dans Winter Sleep, avec lequel le film partage une longueur démesurée qui dépasse largement les trois heures : des échanges au long cours se dirigeant avec certitude vers des explosions dont les stigmates vont s’accumulant. Le Poirier Sauvage se distingue cependant dans sa gestion du récit : les conflits sont plus mesurés (moins dostoïevskiens, pourrait-on dire) et les conséquences immédiatement visibles moins romanesques. Le Poirier Sauvage délaisse le fait divers pour accéder à une dimension plus cérébrale et philosophique : s’il y a des meurtrissures (une lèvre qu’on mord, un visage qu’on tuméfie, une statue brisée ou un corps pendu), elles sont éphémères, voire fantasmatiques.

Car pour l’auteur en devenir, la sublimation ne peut se faire sans une exploitation du bas monde, qui ne lui fera pas de cadeau. Le parcours n’est pas rectiligne, et l’ascension souhaitée loin d’être accessible : Sinan se débat, se trompe, échoue, et Le Poirier Sauvage offre une trajectoire qui lui oppose une médiocrité bien moins aisée à gérer que celle dont il veut faire un sujet littéraire : la sienne.

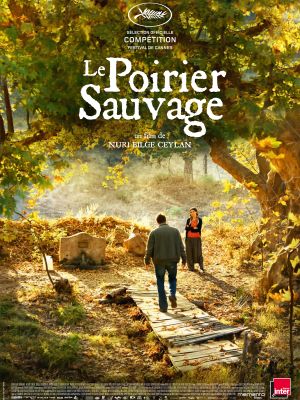

C’est là qu’intervient, discrètement, presque à la dérobée, le sage quasi taiseux qu’est devenu Ceylan : dans la beauté silencieuse de ses plans, le sublime d’une photographie qui fait de la nature immanente, ou de visages en paix les seuls porteurs de sens. Quelques visions (un enfant dans un hamac suspendu à une chambre, un trajet mouvementé sur un pont) agrémentent l’inspiration de l’impétrant à la fiction poétique, mais rien n’égale ce que le monde a réellement à offrir. Ce poirier éponyme, notamment, noueux et torturé, cette terre aride qui mérite qu’on la creuse, et l’eau qui, au loin, promet l’impermanence de ses reflets.

Cette leçon imposée à Sinan, qui devra tôt ou tard se confronter à la matière du monde pour pouvoir réellement composer avec lui, se concentre puissamment au cœur d’une scène extraordinaire, celle de l’échange avec la jeune fille. Au-delà du conflit langagier (de classe, de sexe, de snobisme intellectuel) qui les crispe, l’écrin qui les contient reprend ses droits et fait coïncider l’audace – la femme se dévoile, au sens propre du terme, à l’abri du tronc – avec le frimas d’une brise qui élève l’échange vers le sublime. La beauté pure est passagère ; elle est encore loin du jeune donneur de leçon, à qui l’humilité manque pour pouvoir l’appréhender. Ce n’est pas un hasard si c’est à la jeune fille, perdue dans cette campagne et étouffée par les traditions que Ceylan prête la véritable leçon d’esthétique du film : Tout ça, dit-elle, la vie, ça semble à notre portée, mais non. C’est si loin.

(8.5/10)