Si le postulat de départ du film est assez banal (l'histoire d'un type qui sort de prison et qui essaye en vain de se réinsérer), il a toujours été pour moi porteur de très beaux personnages pour de très belles tragédies.

Je repense pêle mêle aux douloureuses et magnifiques réinsertions des personnages d'Al Pacino dans "L'Impasse", Kris Kristofferson dans Trouble in mind/Wanda's Café, Jörg Schüttauf dans le méconnu et plutôt optimiste Berlin is in Germany, ainsi que la découverte plus récente du personnage de repenti boxeur interprété par Chad Coleman dans The Wire hélas un peu sacrifié par les scénaristes au fil des saisons après des débuts en fanfare.

Il y a les codes inévitables du genre : le héros solitaire, perdu, isolé et sans repère qui vagabonde, retrouve des vieilles connaissances, mais déjà plus rien n'est comme avant et le ressort se trouve brisé. Les tentatives de réinsertion se soldent par des échecs cuisants. Quelques touches d'espoir parcourent le récit (souvent une rencontre avec une femme, un dîner aux chandelles, puis un amour rapidement compromis par un contexte hostile) et les démons du passé ressurgissent, rendant toute rédemption définitivement impossible.

On retrouve tout ça dans ce film, mais sous une variation étonnante, extrêmement déroutante dans l'évolution du style du film, passant assez brutalement du quasi-documentaire social au polar badass et décomplexé.

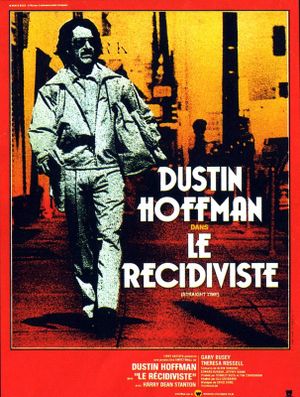

Le génie de Dustin Hoffman : réussir à être charismatique en rouflaquettes et moustache

Dustin déambule dans les rues nocturnes de LA, avec pour seul compagnon la balade musicale aux saxos plaintifs particulièrement entêtante de David Shire, pas franchement mélodieuse, un brin désagréable de prime abord, et finalement parfaitement raccord avec l'univers morne et éteint de la première partie du film.

Je reconnais un petit style derrière un classicisme apparent chez Ulu Grosbard. Il prend soin de poser tranquillement et méticuleusement son cadre et ses décors. Ici, comme dans le très intéressant Sanglantes confessions, on trouve un environnement un peu miteux, vieux, triste, avec une dominante de couleurs grises et marrons. Des couloirs, appartements, ruelles, contre-allées, boutiques qui puent constamment la lose.

En peu de plans, il arrive à nous projeter assez rapidement dans un univers extrêmement crédible.

Dustin Hoffman, comme l'ensemble du cast d'ailleurs, tient probablement là l'un de ses rôles les plus aboutis de sa carrière, presque constamment dans la retenue et l'intériorité, il parvient à créer un doute sur la nature profonde de son personnage, ce qui rend le film très ambigu.

On ne sait pas franchement pour quelles raisons il a fait de la prison, ça semble passer pour des broutilles, de vagues erreurs de jeunesse aisément oubliables, d'autant plus qu'il a l'air plutôt conciliant et bon bougre, et qu'il n'y a donc a priori aucune raison pour que son contrôle judiciaire se passe mal. Surtout qu'il semble obéir aux instructions du contrôleur judiciaire, qui sont notamment de se trouver un boulot et un toit pour avoir un peu la paix avec la justice.

S'ensuivent des scènes très réalistes de pôle emploi avec la toute jeune Theresa Russell, et de pointage à l'usine de conserves à la sauce sociale de Martin Ritt dans "Norma Rae".

Obstacle majeur cependant, le contrôleur judiciaire en question est interprété par Emmet Walsh, autre génie du cinéma extrêmement doué lorsqu'il s'agit de jouer les salopards sadiques et onctueux, et qui ici s'en donne à coeur joie en donnant énormément de sa personne (terrible scène où il finit les fesses à l'air attaché en plein milieu d'une autoroute).

Mais là encore, les choses ne sont pas si simples. Ce contrôleur odieux et infect correspond-il vraiment au cliché du salopard entraînant un héros innocent et exempt de tout reproche à sa perte, après lui avoir fait subir des brimades injustifiées ?

Pas si sûr.

Le contrôleur judiciaire ne fait que poser des règles assez simples que le héros ne parvient jamais à véritablement respecter jusqu'au bout, malgré les efforts qu'il semble fournir.

Et surtout, il ne justifie jamais réellement l'énorme pétage de plombs du héros au milieu du film, à un moment où pourtant les choses sont en passe de s'arranger pour lui.

Le film bascule dans le pur polar aux accents de tragédie, où l'on suit la fuite en avant destructrice et auto-destructrice d'un héros victime de ses propres choix, et de son incapacité à respecter toutes les règles (que ce soit les règles imposées par la société, ou les règles des voyous).

Le retour à la vie de braqueur permet de découvrir un nouveau visage du personnage de Dustin : le type désabusé et éteint était en fait un véritable braqueur brutal, psychotique et obsessionnel, qui conserve malgré tout ça et là quelques touches d'humanité (notamment lorsqu'il fait mine de ne plus s'intéresser au personnage de Russell au parloir, mais qu'il conserve précieusement son numéro de téléphone qu'il a noté sur un bout de papier). Il faut saluer le talent de Dustin pour réussir à crédibiliser cette bipolarité radicale, alors qu'il n'a pas franchement le physique de l'emploi.

C'est le bon moment pour voir un autre acteur de génie se greffer à ce nouveau mouvement du récit, le regretté Harry Dean Stanton lui aussi à son sommet, dans un très beau rôle de sparring partner de braquage, désabusé par une vie de famille emmerdante, et désespéré par les coups foireux du héros qui vont les enfoncer tous deux.

TARANTINO in da place

La mise en scène suit cette évolution du récit, avec des cadrages resserrés sur les personnages et une nervosité accrue.

Les séquences de tension s'étirent, et en particulier les braquages avec un enjeu essentiel lié au temps.

Il y a une durée maximum de braquage convenue au préalable pour pouvoir décamper au plus vite. Mais au fil des coups, le héros respecte de moins en moins ces consignes, obsédé par les vitres à briser, les coffres à vider, les bijoux à dérober, jusqu'à provoquer la perte de tous ses comparses, sans jamais assumer la moindre part de responsabilité, ce qui conclut la transformation radicale du personnage en salaud définitif.

Les dialogues fusent entre les deux camarades braqueurs qui s'insultent alors que le compte à rebours est déjà terminé, et que l'alarme de sécurité hurle depuis de longues minutes.

S'ensuit un climax assez grandiose, avec une poursuite en temps réel dans les contre-allées de LA, un échange de tirs sur un muret, puis un passage à travers les jardins des propriétés de quartiers résidentiels, parcours ponctué de pauses, de respirations, d'obstacles insurmontables.

Au-delà des longues confrontations finement dialoguées entre les différents personnages, la dilatation du temps de séquences très tendues me fait énormément penser aux meilleures scènes qu'on peut trouver chez Tarantino (La poursuite de Buscemi dans Reservoir dogs, la quête de la montre de Bruce Willis dans Pulp Fiction) ou encore dans le cinéma sud-coréen (Je pense notamment à the Chaser et ses interminables poursuites pédestres dans les ruelles sombres de Séoul), ce qui pour moi caractérise l'étonnante modernité du Récidiviste.

On pourrait même considérer que Le Récidiviste montre le hors-champ de Reservoir Dogs (où le déclencheur du récit est le braquage d'une bijouterie, qui n'apparait jamais directement à l'écran, mais seulement décrit par les témoignages des protagonistes), et de Pulp fiction (lorsque le personnage de Keitel arrose au jet d'eau froide ceux de Jackson et Travolta torses nus pour les nettoyer du sang, en faisant référence à leur expérience vécue en prison, qui est directement dévoilée dans le Récidiviste dans une séquence assez humiliante). Sans parler du fait que le film est adapté du bouquin quasi autobiographique écrit par Edward Bunker, qui jouait mister blue dans... Reservoir dogs.

Bref un film étonnant, complexe, riche de surprises (par exemple la découverte d'une Kathy Bates jeune et maigre), très moderne, très noir en dépit des apparences, imparfait (quelques séquences sur la fin dérivent très légèrement dans l'excès et l'artificialité, la relation Hoffmann/Russell n'est pas foncièrement passionnante par ailleurs), mais très agréable à suivre somme toute.

Comme quoi de la chronique sociale grisâtre au polar burné, il peut ne suffire que d'un tout petit pas.