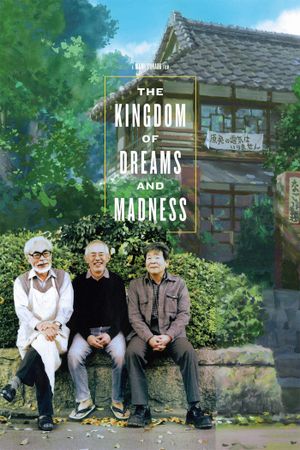

Durant plus de deux ans, la journaliste Mami Sunada a suivi la conception de ce qu'on pensait être le dernier film réalisé par Hayao Miyazaki, à savoir Le vent se lève, des storyboards jusqu'à sa sortie. Ce qui donne un panorama très complet sur la création.

Inédit en France malgré quelques projections dans des festivals, le film est sans doute ce qu'il y a de plus proche pour voir comment un film d'animation se crée. Et qui plus est avec Miyazaki, qui n'a pas sa langue dans sa poche, avec son tablier et sa cigarette qu'il fume constamment. La réalisatrice donne l'impression d'être tout près de lui, et il ressort du personnage quelqu'un de maniaco-dépressif, dont le travail est toute sa vie, au point que ça le triture en-dehors du studio et dans son sommeil. Mais le portrait qu'il fait de lui-même n'est pas rose, étant à la fois très sévère sur les otakus, les fans d'animation en général, et sur l'époque (le XXIe siècle) qu'il déteste, mais aussi sur son perfectionnisme qu'il fait peser sur l'ensemble des employés de Ghibli. Y compris sur son patron, Toshio Suzuki, qui fait en quelque sorte tampon avec le monde extérieur, car il ne faut pas oublier que chacun des films de Miyazaki n'a pas de scénario, et que ce dernier n'en connait pas la fin jusqu'à ce que ça lui vienne lors du storyboard. C'est une méthode inédite dans l'animation japonaise, et même mondiale, où il prend son temps, mais ne sort le film que quand il décide qu'il lui convient à ses yeux.

Bien que Miyazaki (et Le vent se lève) soit le personnage central du documentaire, il y a aussi en satellite son mentor, Isao Takahata, dit Paku, qui réalise en même temps Le conte de la princesse Kaguya, mais le projet est tellement lent (il date de 2006) que même le producteur Suzuki se demande sil il arrivera à le finir. Le film sortira au final un peu après Le vent se lève. Mais il est vraiment dommage qu'on voit à peine Takahata, sans doute par timidité.

Du coup, c'est Miyazaki qui se taille part du lion, et si on n'est pas forcément d'accord sur tout, c'est un homme passionnant, parfois difficile, un peu passéiste sur les bords, mais qui a consacré toute sa vie à son art. On a d'ailleurs quelques archives très intéressantes, certaines de la fin des années 1970, où on se rend compte qu'au fond, il n'a pas changé.

En fait, Le royaume des rêves et de la folie peut être vu comme le premier volet d'un diptyque, car l'autre documentaire que j'ai déjà évoqué, Never ending man, pourrait être sa suite, sur le moment où Miyazaki annonce sa retraite.

On a un aperçu très complet de la fabrication d'un film d'animation de manière presque artisanale, y compris dans le marketing, et tout une partie très intéressante qui est le choix de la voix du personnage principal, Jiro.

C'est là qu'on voit le poids de Miyazaki peser sur l'ensemble des choix, car, face aux différents marketeux qui veulent lui donner la voix d'une personnalité connue, celui-ci va sortir le nom de Hideaki Anno, qui n'a jamais fait de doublage et on a ce plan génial où l'assistance baisse la tête d'un air de qu'est-ce qu'il vient de nous dire, il veut couler le film ? Le même Anno semble surpris du choix de Miyazaki, mais par amitié (il avait animé le personnage du géant dans Nausicaa), il se lance dans l’exercice avec quelques difficultés, mais paradoxalement, cela comble de joie le réalisateur.

Le documentaire se veut sans tabous, et ne néglige pas le fait qu'il soit pour le cinéma, avec de très beaux plans sur le studio à l'aube, ou quand elle suit Miyazaki en train de faire ses échauffements, ainsi que dans sa ballade sur les toits avec la mascotte du studio, une vieille chatte, qu'on voit se balader de partout.

Au fond, il est dommage que le film soit inaccessible en France, bien qu'une diffusion fut envisagée par Arte à la télévision et par Disney au cinéma, mais je pense qu'on n'aura plus jamais une occasion de voir ainsi un génie de l'animation au travail.