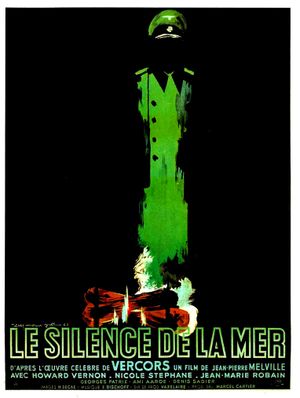

Le huis clos proposé par Le silence de la mer est étouffant à plus d’un titre. Tout d’abord par sa mise en espace, celle d’un salon austère dans lequel des soirée répétitives vont consituer la quasi-totalité du film. Ensuite par la singularité du trio qui y réside : un officier allemand, et ses deux hôtes forcés de l’accueillir chez eux. L’invasion allemande est ici vue par la petite lucarne, celle de l’intimité, et l’Histoire s’invite dans les chaumières. Alors que l’officier tante d’entrer en contact, il se voit opposer un silence lourd de sens, une résistance modeste mais qui déteint sur toute l’esthétique du film. Le dialogue devient monologue contraint, une suite de tirades idéalistes sur la complémentarité franco-allemande ponctué par l’infatigable tic-tac de l’horloge, seule réponse aux utopies du vainqueur provisoire.

Melville paie son tribut au chef d’œuvre de la littérature résistante qu’il adapte. Aux envolées dans un français impeccable de l’officier répond, plus soutenue encore, la voix off de l’auditeur silencieux. Empruntée, presque précieuse, sa diction semble une émanation directe du texte, un peu trop guindée à mon sens, tout comme la musique lyrique (surtout au début) et peu cohérente par rapport à l’austérité du sujet. Le metteur en scène ne s’en cache pas, il doit tout au texte, allant jusqu’à filmer les premières et dernières pages pour clôturer son récit. Cela ne l’empêche pas de tirer profit de son huis-clos par la multiplication des points de vue, le jeu avec les plongées et contre plongées pour subjectiviser la vision ou le travail sur la lumière (rendant volontairement blafard, voire vampirique l’officier).

L’enjeu même de l’échange se concentre sur la culture : c’est par la musique et la littérature que Von Ebrennac veut faire se rencontrer les deux grandes nations, et c’est à elle qu’il recourt pour communiquer. La longue métaphore de la belle et la bête pour dire son amour naissant à la nièce, la pièce musicale qu’il reprend depuis qu’elle a cessé de jouer sont autant de passerelles utopiques sur le retour d’une paix humaniste et la réconciliation des peuples.

Face à lui, l’impassibilité de son hôte qui l’écoute avidement, et révèle au spectateur sa fascination par le biais de la voix off. De la nièce, nous n’entendrons qu’un mot, mais le cinéaste s’acharnera à lire en elle comme dans un livre ouvert : le tremblement des doigts, les gros plans sur la nuque ou la lèvre charnue crient les non-dits que la situation requiert.

La partie sur le voyage à Paris est un peu plus dispensable. Si elle a le mérite de varier le rythme et d’atténuer l’étouffement du huis-clos, les images carte postales et les transitions assez précieuses entre les plans semblent superfétatoires.

Reste la démonstration habile de la barbarie nazie, rendue d’autant plus efficace qu’elle est vue par son propre camp. La désillusion de l’officier est celle d’un peuple, celui de l’Europe toute entière à l’humanisme bafoué.

Film austère, encore rivé à la littérature dont le patronage semble dicter l’expression formelle, Le Silence de la mer laisse présager, par sa maitrise et l’intensité de ses enjeux, les germes d’une œuvre majeure à venir.

(6,5/10)