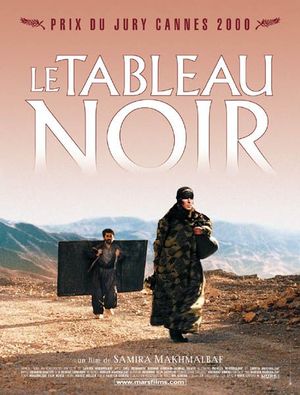

Takhte Siāh s’ouvre à la façon d’une œuvre de Werner Herzog : une dizaine d’instituteurs portent chacun leur tableau noir dans les étendues rocheuses de l’Iran, se cachant dessous lorsque résonnent le bruit d’un hélicoptère frontalier soucieux de réprimer les réfugiés avant de se séparer pour trouver un village et s’y installer. Il y a, dans la détermination farouche des enseignants à motiver l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, une folie qui prend le pas sur une réalité elle-même dépourvue de sens : ils sont d’ailleurs confondus, quand on les appelle, avec leur instrument de travail (« tableau noir »). Aussi le film restitue-t-il bien la confusion de ces groupes d’individus contraints à l’exil et, donc, à la marginalité, qui avancent et reculent, foncent dans un épais brouillard s’apparentant aux gaz chimiques, guidés par l’amour pour leur terre d’origine ainsi que par leur foi. La réalisatrice Samira Makhmalbaf refuse d’ailleurs de figurer la menace militaire, ce qui accentue notre immersion dans une paranoïa collective, cauchemar éveillé où s’affirme peu à peu un misérabilisme d’autant plus dommageable qu’il écrase les personnages sous le statut de victimes enfermées dans leurs obsessions – par exemple, uriner ou obtenir des noix.

Reste un témoignage puissant des conditions de vie et de l’analphabétisme dans la ruralité désertique en Iran.