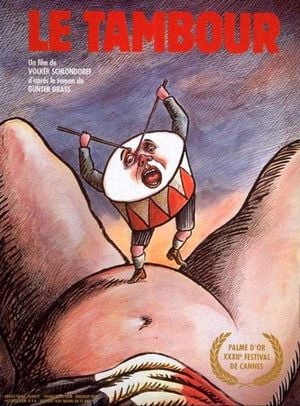

On a tendance à l’oublier, mais en 1979, le Festival de Cannes propose la Palme d’or à deux films : Apocalypse Now, bien entendu, mais aussi au Tambour. Les spéculations vont bon train depuis pour connaitre les coulisses de ce palmarès, durant lequel Coppola aurait exigé la palme avant de présenter son film, tandis que Sagan, fervente partisane de Schlöndorff, aurait vu son jury répondre aux pressions du tandem président / délégué général, et claqué la porte avant qu’on lui propose, en échange de son silence, ce compromis d’un ex-aequo qui ne satisfit personne.

La postérité a depuis bien longtemps tranché, et il est intéressant d’aller exhumer cette œuvre d’un trop rare cinéma allemand qui, visiblement, marqua tout de même son époque. D’autant, qu’il eut droit, comme son prestigieux binôme, à une version director’s cut, passant de 2h15 à 2h35.

On accordera au moins au Tambour le mérite de l’originalité : dans cette histoire qui vise surtout à présenter la deuxième guerre mondiale du point de vue des allemands, le choix se concentre sur le point de vue. Ce sera celui d’un enfant, avec tous les décalages que cela peut supposer en termes de subjectivité. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on ne se privera pas des étrangetés qu’un tel regard peut générer.

L’ironie est patente : Le Tambour raconte l’histoire d’un enfant qui, suite à un traumatisme, fige sa croissance physique et reste juvénile à mesure que les années passent, alors que ce que l’on constate surtout aujourd’hui, c’est que le film a terriblement vieilli. Freudien en diable, d’un baroque insolite qui fait rarement mouche, il multiplie les expériences gratuites, comme cette faculté à tout faire exploser par la stridence de son cri, ou une fascination assez immature pour le dégoût (anguilles dans un tête de cheval, soupe aux grenouilles vivante et à l’urine, etc…). Le film intrigue un temps, irrite ensuite, parce que ce traitement du protagoniste n’est finalement qu’un prétexte à une reconstitution somme toute assez conventionnelle de la montée du nazisme dans les années 30, à l’image de ce rôle tenu par Aznavour en victime de l’antisémitisme. Toute la question relative au traumatisme (maman qui couche avec un autre, recherche de la figure du père) brille par sa lourdeur, sur des personnages auxquels on peine à s’attacher, parce que leur gratuite singularité ne mène à aucune véritable symbolique, que ce soit sur l’individu ou les enjeux de cette période troublée.

On aurait bien voulu rendre justice à la mémoire, mais pour une fois, la postérité a bien raison : les hurlements stridents du gnome ne font heureusement pas le poids face aux pales d’hélicoptères du grand chef-d’œuvre malade de Coppola.