La métaphore qui représente surement le mieux le film est celle qui, reprise plus tard, le commence : une voiture qui travaille trop finit par rendre l’âme, comme celle qui resterait trop au repos. L’ennui permet le juste milieu entre ces deux états.

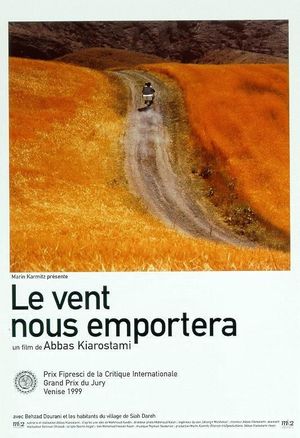

Ici, le personnage principal jamais nommé car incarnant le voyageur que chacun pourrait être se voit offrir contre son grès trois semaines non travaillée. En effet, lui et deux collègues parviennent à un village haut perché pour une mission professionnelle. A travers des routes sinueuses, le film s’ouvre sur une conversation répétitive qui les représentent aussi perdus physiquement que spirituellement. Où se trouve le tunnel ? Sommes-nous sans but ? Personne ne nous a donné d’indication ? Ils cherchent un arbre pour se repérer, arbre qui pourra, a posteriori, représenter un certain type de savoir. On finira par apprendre, au ¾ du film, que cette petite équipe s’est rendue dans les montages d’Iran pour filmer un reportage sur les traditions autour du deuil d’une femme qui n’est pas encore morte.

Ils sont accueillis par un petit garçon qui en sait, ici, bien plus qu’eux. Mais il n’éclairera que le protagoniste principal, qui tente de se fondre dans ce nouvel environnement comme les couleurs de son habit en jean se fondent dans ce village blanc aux volets bleus. Le petit garçon, bien têtu à retourner à ses examens, lui montre le monde quand les 2 autres citadins paressent.

Le personnage se retrouve bloqué entre deux autres et entre deux âges. D’une part, s’il perd l’enfant, il perd tout repère dans ce village. D’autre part, il est obligé de rester ici en attendant que la vielle dame finisse par mourir. C’est ici la métaphore d’un âge adulte aux proies à l’incertitude. L’enfant, comme il le dit lui-même, « finira par grandir » quand la grand-mère est appelée à périr. Lui, en revanche, doit attendre et finit par s’ennuyer. Il explique qu’il est là pour la « télécommunication », qu’on peut renvoyer justement entre un passage entre un début et une fin, entre un nouveau-né et un vieillard. Mais une femme au café lui explique que la télécommunication ne sert à rien puisqu’ils vivent dans un monde de communication. Par la parole, tout se délie sans avoir besoin de transition. Elle le prouve bien lorsqu’elle entre en débat avec un vieillard. Lors de leur altercation, le montage effectue un champ contre champ de plan coupé au buste, qui les situe dans deux hémisphères différents. Mais ils finissent par trouver un terrain d’entente par des mots qui nous resteront sourds et sont filmés ensemble. Notre protagoniste essaie bien de suivre. Mais, tout comme sa fameuse télécommunication, il ne sert à rien dans ce monde où l’échange verbale donne le ton. Il tente bien de se rendre utile en répondant au téléphone. Mais ces ondes incapables le mènent au cimetière. A force d’aller-retour pour se faire entendre, il se fait semblable à l’insecte qui pousse sa trouvaille au creux de la poussière et finit par devenir pour nous un Sisyphe qui hisse sa peine pour mieux la redescendre.

Il finira par avoir des discussions plus constructives avec un homme occupé à creuser un fossé. Toujours hors champ, cet homme qui adopte la voix d’un mort lui enonce des vérités telles que « l’Homme sans amour c’est impossible ». Obligé à écouter puisqu’il ne peut plus voir, le protagoniste commence à assimiler la leçon que ce pays vu comme arrière tente de lui assigner.

Il demande à l’enfant de faire mine qu’ils sont venus pour chercher un trésor, ne désirant pas que le petit connaisse la raison voyeuriste de leur présence. Et de fait, il finira par le trouver. Le manque de travail lui a permis de ne pas rendre l’âme mais au contraire de la donner. Il fait un bref retour au voyeurisme après avoir sauvé deux personnes. Mais ce voyeurisme revient au réalisateur dont le geste est mis en abyme. Car lui parvint à prendre tous les clichés que son personnage n’a pas le droit de prendre.