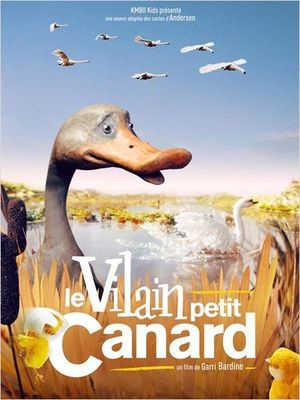

Le Vilain Petit Canard par loval

Avec plus d'une vingtaine d'années de carrière dans l'animation à son actif, durant lesquelles il a réalisé plusieurs courts-métrages qui ont tous eu un succès certain – « Fioritures » a remporté en 1988 la Palme du meilleur court à Cannes – il était temps que le réalisateur russe Garri Bardine s'adonne à une opération titanesque: la réalisation de son premier long-métrage. Pour ce dernier, il s'est effectivement attaqué à un projet de taille, en adaptant le conte du « Vilain petit canard » d'Andersen, qu'il met en scène avec la technique de la ''claymotion'' (animation en pâte à modeler) à la manière d'une comédie musicale, qu'il illustre avec des compositions de Tchaïkovski. Le pari paraît fou, mais le résultat impressionne par sa justesse et sa pertinence. Après six ans de travail acharné, dont la moitié consacrée au tournage, Bardine avait enregistré les 107'000 photos qui composent son film, dont le festival de Locarno accueillait la première mondiale sur la Piazza Grande.

Bardine s'empare d'une histoire connue de tous afin de traiter de thématiques universelles, telles que la différence et le rejet, qu'il développe avec une grande subtilité et de manière très poétique. Avec une certaine magie, le réalisateur parvient à concilier humour et tristesse, deux sentiments diamétralement opposés, entre lesquels le spectateur sera continuellement partagé. Les efforts auxquels s'adonnent le petit canard afin de ressembler à ses camarades occasionnent le rire, par sa maladresse et sa naïveté, mais provoque également le malaise, accru par la cruauté et la méchanceté dont les résidents de la basse-cour font preuve. Un paradoxe sentimental que l'on retrouve dans l'esthétique du film, puisque les décors poussiéreux, décolorés et tristes se mêlent aux envolées lyriques auxquels les animaux sont parfois conviés, créant un contraste très net entre ces deux oppositions esthétiques.

Ceci dit, c'est dans son rapport à la musique que le film puise sa grande force, notamment avec une utilisation constante du ''mickeymousing'', dans l'imitation musicale des gestes et mouvements diégétiques. Les chorégraphies épousent les compositions du musicien russe, et le réalisateur prouve ici son aisance dans leur exécution – les mouvements de caméra, forcément plus compliqués dans l'animation image par image, s'avèrent nombreux. En outre, le premier chant, d'une puissance ahurissante, surprend sur deux niveaux, d'une part en apportant la thématique sérieuse d'une société au racisme racial, en connotant gravement la basse-cour, non loin d'une communauté stalinienne comme l'on aura l'occasion de le constater tout au long du film; et d'une autre part, par sa soudaineté et par son calibre, qui résonne au plus profond de nous. Ce chant éclatera d'autant plus au fil de ses répétitions, cycliques et martiales, utilisé tel un leitmotiv orchestral, grondant l'élitisme à plumes. L'on retrouve également cet usage du leitmotiv avec la chanson plaintive du canard qui, à plusieurs reprises, s'apitoie sur son misérable sort au travers d'un lyrisme musical et visuel, qui déracine nos peines chagrinées.

Il aura fallu bien du temps et du courage à Bardine pour venir à bout de « The Ugly Duckling ». La peine était cependant nécessaire, tant l'oeuvre, odieusement comique et tristement dramatique, dérive dans des thématiques aussi universelles qu'émouvantes. Sans hésiter à rappeler à ses spectateurs les durs moments de la vie auxquels nous nous confrontons, le réalisateur russe affiche des constats cruels et sinistres, parfois illuminés par quelques percées lyriques et poétiques, qui s'avèrent elles-mêmes, occasionnellement, annihilées par un réalisme cru. Un dur constat que la musique souligne ou appuie, avec ses thèmes connus auxquels les paroles exclusives insufflent une certaine fraicheur et une poésie textuelle. Bardine signe donc une oeuvre riche, au visuel et au contexte paradoxaux, nouant des thématiques éprouvantes à une musique enivrante, pour un résultat final dont il sera impossible d'en ressortir immuable.