Film célèbre car premier long métrage russe réalisé par une femme, Le village du péché (titre en français malheureux car le film ne contient aucune référence religieuse) est un manifeste féministe qui avance masqué. La réalisatrice ne laisse d'ailleurs pas transparaître son point de vue... même si on peut lui prêter une intention de dénonciation. La jeune héroïne, toute de douceur et d'abnégation, violée par son beau-père dans une scène très elliptique, tombe enceinte alors que son jeune amoureux est parti à la guerre. Comme de bien entendu, c'est elle qui fait l'objet d'un rejet par tous. A l'exception de sa belle soeur, figure de l'émancipation puisqu'elle a osé s'opposer à la volonté paternelle, en rejoignant un jeune sans le sou dont elle est éprise. C'est elle qui prendra en charge l'enfant né du viol, éternel recommencement puisque sa mère était aussi orpheline.

Pour ce qui est du personnage principal, cette jeune paysanne violée, on peut se dire que la situation est toujours la même dans bien des endroits du globe. En Afrique par exemple, c'est le plus souvent la règle : une femme violée est rejetée de tous comme "impure". La double peine en quelque sorte. On peut imaginer que cette situation paraissait parfaitement normale au spectateur russe de l'époque. On notera au passage que les femmes (sa belle mère et la marraine de son époux) ne sont pas les dernières pour rejeter la jeune victime. Le système oppresseur des femmes est le plus souvent entretenu par les femmes elles-mêmes.

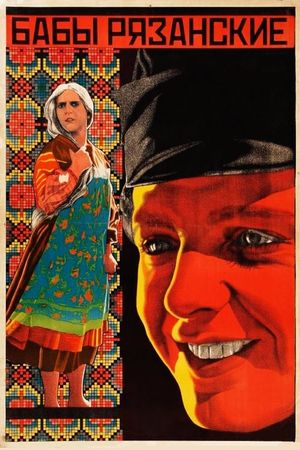

Formellement c'est assez beau : on sent l'influence d'Eisenstein, en particulier de La ligne générale, dans ces scènes de travaux aux champs par exemple. Egalement dans les "tronches" expressives, qui sont l'un des bonheurs de cette oeuvre : le franc sourire des deux tourtereaux, les grimaces de la marraine et de la belle mère, le visage honteux du père... Dans l'audace de certains plans enfin : la scène de la fête du village à cet égard, d'une grande virtuosité, force l'admiration.

Sur un pitch ultra classique, qui n'évite pas le pathos (le départ à la guerre, le suicide), Olga Preobrazhenskaya parvient à rappeler avec intensité une réalité sordide. Mérite le détour.