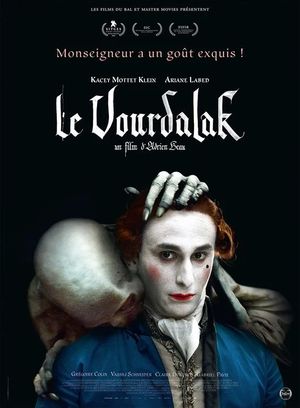

Premier long métrage d’Adrien Beau, Le Vourdalak revisite le mythe du vampire avec un certain sens de la fantaisie, mêlant un humour distancié et une imagerie horrifique. Les premières images argentiques en 16mm semblent ainsi militer pour un amateurisme éclairé, dans une image souvent floue et une photo parfois laiteuse, rappelant l’esthétique de Betrand Mandico : une forêt, des personnages aux traits caricaturaux, un jeu légèrement outrancier. Le film oscille sans cesse entre les prises de distances et la volonté de construire une atmosphère qui pourra générer une fascination, voire la peur. Car il s’agit aussi de compenser des moyens limités, par une unité de lieu, un nombre réduit de personnages et des effets visuels réduits à leur plus simple expression. En résulte une des réussites, la figuration du vampire, sorte de marionnette à taille humaine, qui reproduit la plastique du Nosferatu de Murnau, et dont les interactions avec une famille crédule génèrent une étrangeté assez savoureuse.

Le film n’est pas exempt de défauts : son exposition, trop longue, a tendance au bavardage, victime d’allongements pour atteindre la durée conventionnelle d’un long métrage. Le montage est assez laborieux sur certaines séquences, et l’alchimie entre les comédiens n’est pas toujours évidente, phagocytée par des étrangetés (les danses de la jeune fille, les accoutrements féminins de son frère) qui peuvent sembler gratuites. Mais le récit gagne en ampleur sur son dernier tiers, que ce soit dans une horreur plus graphique et moins facile (comme ce sempiternel recours aux rêves) ou le tableau décadent d’une famille vouée à l’entre-dévoration. Les films narratifs (le motif du ravin, le désir de départ, l’amour naissant) trouvent un accomplissement plus abouti et présagent de réelles qualités d’écriture, associées à des singularités esthétiques plutôt intéressantes. On ne peut donc que se réjouir de voir un tel projet arriver sur les écrans, et on attend avec curiosité le prochain projet du réalisateur.