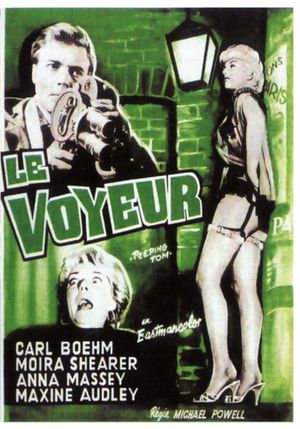

En 1960 sortent simultanément deux films choc, qui font clairement basculer le cinéma dans une nouvelle décennie et préparent le terrain à l’abolition du Code Hays à Hollywood : Psychose, d’Alfred Hitchcock, et Le Voyeur de Michael Powell. Pour les deux cinéastes reconnus, c’est un franchissement de palier : Hitch y est bien plus méchant et pervers qu’auparavant, où il avançait masqué, tandis que Powell tranche radicalement avec les films sentimentaux (et de qualité) qu’il a réalisé pendant quinze ans avec son comparse Pressburger.

Le verdict sera sans appel : le britannique exilé triomphera tandis que celui resté au pays verra sa carrière brisée pour un film jugé pervers et réservé au circuit des salles porno.

La même vigueur et les des obsessions communes traversent les deux films, pour un point de départ qui offre, même au niveau du récit, certaines similitudes : le protagoniste pervers peut éveiller une forme de compassion chez le spectateur en raison de ses traumas infantiles, il a la charge d’une demeure (un motel/une maison) dans laquelle une locataire pour laquelle il éprouvera du désir va se retrouver à sa merci, et ce malgré lui.

Chez Powell, cependant, l’explicitation est beaucoup plus frontale, puisque la thématique du voyeurisme est directement associée au motif du cinéma, le film se de déroulant dans le milieu et donnant à voir quelques séquences de tournage. Les parallèles avec le métier et le regard acéré du cinéaste sont donc explicites et assumés – et c’est, peut-être, ce qui a valu à Powell son bûcher. Car cette obsession pour le visage déformé par l’effroi et capturé par le cadre renvoie bien entendu à la quête d’un réalisateur, que ce soit par l’exploitation de ses comédiens ou l’effet qu’il produira sur l’audience, raison pour laquelle son personnage filme autant les victimes que les spectateurs. Cela occasionne quelques lourdeurs et effet de surlignages : une musique un peu trop présente, des symboles un peu massifs (la mère aveugle et clairvoyante), un passif psychologique un peu grossier ou un jeu qui lorgne du côté de l’expressionisme (on pense souvent à Lorre dans M. Le Maudit dans le déchirement mental du personnage).

C’est en réalité sur sa dimension esthétique que le film se révèle le plus fécond. Powell orchestre un ballet de regards assez vertigineux qui dédouble constamment l’action première, notamment dans la partie consacrée à l’enquête que le principal suspect prend un malin plaisir à filmer, avide des émotions que ses meurtres génèrent. Le jeu sur les cloisons, les écrans multiples, les projections ou le travail sur le son semble construire la Bible de tout le cinéma de Brian de Palma à venir. Les couleurs, dans ces sixties naissantes, jouent aussi un rôle majeur, et créent une atmosphère paradoxalement rutilante au regard des horreurs évoquées, allumant çà et là et des voyants lumineux qui attirent le regard du prédateur et le font baigner dans une atmosphère aux couleurs chaudes de plus en plus envahissantes.

Cette incursion dans un subconscient malade passe aussi par le franchissement du rideau épais dans l’appartement, menant à l’obscurité du labo et de la salle de projection. Un parcours fascinant et audacieux qui marque clairement une étape dans la représentation du pervers à l’écran et les liens que tisse l’art cinématographique avec le voyeurisme ; une issue tragique qui voit aussi rejoindre le destin du protagoniste et du cinéaste lui-même, les deux se sacrifiant en assumant la part la plus sombre de leur créativité.