Les Amours d'Astrée et de Céladon par abarguillet

Qui peut se vanter aujourd'hui d'avoir lu les cinq mille pages du grand roman d'Honoré d'Urfé (1567-1625) : L'Astrée ? Personne ou à peu près, sinon Eric Rohmer, cinéaste cultivé qui en a tiré un pur chef-d'oeuvre : Les Amours d'Astrée et de Céladon ( 2006 ), un film où il a pris soin d'éliminer les mille complications d'intrigues qui chez Urfé venaient sans cesse interrompre le fil conducteur. Redécouvrant l'Antiquité, le XVIe siècle, par la même occasion, redécouvrait la pastorale et ses bergers qui étaient le plus souvent des princes et princesses déguisés et ne pouvaient manquer de passionner les nombreux amateurs de dissertations galantes et d'analyses raffinées. Bref, sans L'Astrée, nous n'aurions eu ni les bergeries de Trianon, ni les Scudéry, ni La Fontaine qui raffolait du roman, ni Rousseau, ni Marie-Antoinette. Seul Diderot s'insurgea contre cette mode désuète des bergers doucereux, mais ce poète manquait de tendresse. Dans Les Amours d'Astrée et de Céladon, Rohmer a pleinement joué le jeu et accepté les conventions des bergers galants et des aimables pastourelles qui, il faut le souligner, devaient plus à la poésie et à la littérature qu'à l'élevage et à l'agriculture. On sent qu'il a pris plaisir à ressusciter ces fictions d'un autre âge et les conventions qui leur étaient affiliées. Comme Théocrite, il nous fait voir une nymphe aux cheveux d'or couvrant son visage et dans un entretien, il a tenu à préciser ceci : Quand d'Urfé écrit que l'une de ses héroïnes dévoile un sein, je le suis à la lettre, sans en rajouter. Mais la nudité n'est pas proscrite chez d'Urfé, pas plus que dans la peinture du temps.

Autre parti pris de Rohmer : le respect des anachronismes d'Urfé. L'Astrée se passe au Ve siècle dans une Gaule païenne, à peine romanisée, mais les châteaux évoqués n'en sont pas moins ceux d'Henri IV. Le cinéaste se plie à cette convention et le premier instant de surprise passé, le spectateur admet cet anachronisme bien volontiers. Mais, plus que le décor, Rohmer s'est plu à filmer la nature, ses verts bocages, ses forêts profondes et ses bergers d'opéra et à promouvoir la langue française, cette langue d'alors, encore à son orée, avec ses archaïsmes et ses incertitudes. Grâce à quoi, on ne perd pas un mot du texte, ce qui est rare de nos jours.

Au temps des druides, un berger du nom de Céladon et une bergère, la belle Astrée, s'aimaient d'amour tendre, mais ce sentiment partagé aiguisa la jalousie d'un prétendant qui mit à profit la naïveté de la jeune fille pour l'induire en erreur au sujet de son amoureux, si bien que celle-ci, horrifiée par ce qui venait de lui être révélé, congédia son galant qui, de désespoir, s'alla jeter dans une rivière. Mais la Providence veillait et il fut recueilli par des nymphes qui lui permettront de réapparaître aux yeux de sa belle à la condition de traverser une série d'épreuves qui auront pour objectif de briser le mauvais sort dont il était victime. Rohmer renoue ici avec les thèmes qui lui sont chers : ces jeux d'amours déclinés au travers d'une célébration panthéiste et bucolique à souhait.

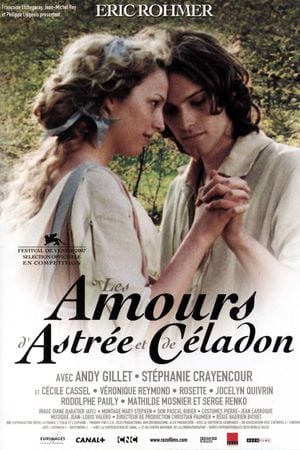

Le film baigne ainsi dans un climat féerique qui utilise au mieux les ressources de l'imagerie la plus lyrique, de même que la langue la plus poétique, ce qui est le grand mérite de ce cinéaste du verbe qui n'a pas son pareil pour le bien servir. Une fois encore, Rohmer a fait appel à des inconnus pour interpréter les personnages principaux ( Stéphanie de Crayencour et Andy Gillet ) et on ne peut que l'en féliciter, car ils sont excellents et d'une grâce si naturelle qu'il semble avoir été filmés par une caméra invisible. Aucun cabotinage de leur part, mais une élégance délicate, une fraîcheur dans l'attitude qui prolongent l'enchantement. On en conclura qu'un cinéaste gagne à être cultivé et qu'à une époque où la vulgarité s'étale sans pudeur, nous avons beaucoup à apprendre du passé. A cet égard Les Amours d'Astrée et de Céladon se présentent comme une oeuvre à part, dont on ne peut que louer les beautés et qui a, entre autre mérite, celui d'être une source de réflexion sur la poésie et l'histoire, la littérature et le cinéma.

Cet utilisateur l'a également mis dans ses coups de cœur.