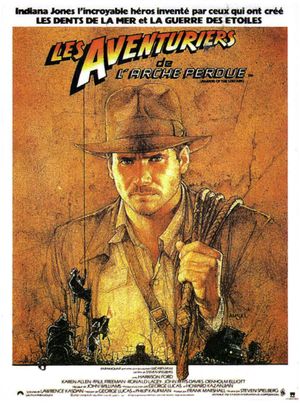

Il y avait quelque chose que j'avais oublié à propos de ce film. A force d'être réduits à leurs gimmicks les plus mémorables, on oublie la force évocatrice de nos contes modernes. On peut réduire les "Aventuriers de l'arche perdue" au combat manichéen entre le mal nazi et le bien cool et sexy incarné par Ford. Mais c'est avant tout un théâtre de l'évocation. Le film commence sur la suggestion d'une silhouette. Une présence qui se dérobe à nos regards curieux et qui préfigure déjà la légende. Les dix première minutes sont parfaites. Sont ressuscités, pèle-mêle, les serials héroiques des années 30 et 40, les pulps fantastiques de Weird Tales, les comics de Picsou par Carl Barks (référence avouée de Spielberg), et bien d'autres trésors que ma culture finalement bien mince ne peut que fantasmer.

Si le début fascine, le coeur du film mérite notre attention de par l'extrême précision de sa mise en scène. Aucun plan n'apparait superflu. Les trouvailles visuelles, nombreuses, ne s'imposent jamais au point de contreacarrer la fluidité vitale de l'oeuvre, course en avant constante, défi goguenard lancé à la vie. La quête de Dieu devient le prétexte à l'exaltation des hommes, ces personnages bourrés de défauts iconisés par un accessoire, un regard, une ombre sur le mur d'un bar népalais, des silhouettes à l'encre de Chine sur fond de soleil couchant. Et la grâce du corps, bien sûr. Indy virevolte, se glisse, s'élance, le sourire impertinent d'un héros de l'âge d'or Hollywoodien surplombant une cicatrice au menton. Chaque détail est là pour nous pousser à imaginer, développer, nous souvenir, rêver. Indiana Jones est à la fois l'aboutissement d'une longue tradition et le précurseur d'une nouvelle. Un archétype éternellement malléable dans nos esprits d'enfants emmerveillés.

Grâce à Indy, nos obsessions d'hommes sont devenues épiques.