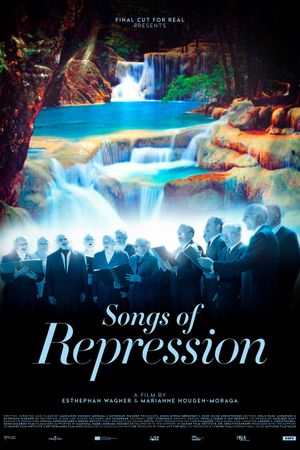

Comme d’autres formes d’art, le cinéma peut parfois assurer la mission de sauver de l’oubli certaines pages d’Histoire, généralement douloureuses ou inconfortables. C’est à cet inconfort de la mémoire historique que nous confronte, parfois même jusqu’au malaise, la première réalisation conjointe des deux cinéastes d’origine chilienne, Marianne Hougen-Moraga et Estephan Wagner.

Le couple, qui vit et crée maintenant en Europe, a transporté micros et caméras jusqu’à la tristement célèbre Colonia Dignidad, à quatre cents kilomètres au sud de Santiago du Chili. Florian Gallenberger, en 2016, avait déjà placé au cœur de sa fiction, « Colonia », cette communauté sectaire fondée en 1961 par le nazi en fuite Paul Schäfer (1921-2010), et ayant sinistrement collaboré avec la DINA, police politique de Pinochet, pour y incarcérer, torturer et éliminer de nombreux opposants au régime dictatorial. À l’époque, et dès sa fondation, cette « Sociedad Benefactora y Educaciónal » se présentait officiellement comme une institution visant à prodiguer une éducation et à transmettre des valeurs morales et évangéliques aux orphelins de la région, souvent victimes des tremblements de terre de 1960, mais parfois conduits là par leurs propres parents, alors également résidents. Loin de l’apparence officielle, les punitions collectives, les dénonciations et accusations fondées ou non, les sévices, à l’intérieur du groupe, ou encore les abus sexuels perpétrés par le fondateur du lieu eurent libre cours et se multiplièrent.

En 1991, après la fin de la dictature de Pinochet et du fait des bruits qui commençaient à circuler, la colonie est rebaptisée Villa Baviera. En 1997, face aux premières accusations portées contre lui, Paul Schäfer prend la fuite. Il sera finalement arrêté en Argentine en 2005 et mourra incarcéré le 24 avril 2010. Dans l’intervalle, privée de son fondateur et père spirituel, la communauté ne s’est pas totalement dissoute et a entrepris de se tourner vers le tourisme, en débarrassant le lieu de son caractère carcéral, en y organisant des visites et en conservant le restaurant qui offrait déjà une forme de vitrine d’honorabilité du temps de Pinochet.

C’est à ceux qui firent le choix de rester dans ce lieu qui les a vus grandir que Marianne Hougen-Moraga et Estephan Wagner donnent la parole. Aucun commentateur en voix off ; seules quelques phrases d’indications en surimpression apportent, très ponctuellement, les informations nécessaires. Se découvrent ainsi une série de figures saisissantes, tantôt célibataires, tantôt en couple, dont la plus jeune doit être âgée d’une cinquantaine d’années - l’infirmière, qui est en mesure de montrer « le lit sur lequel [elle est] née » - , mais dont la plupart dépassent plus ou moins largement la soixantaine. Les poses, sages et légèrement raides, contraintes, sont celles d’enfants qui n’auraient pas encore connu l’adolescence, et les visages sont ceux d’enfants prématurément et monstrueusement vieillis. Un sourire prescrit les marque d’un spasme, mais de légers tics, de fugaces crispations, semblent témoigner ineffaçablement des violences subies. Les bouches, surtout, impressionnantes, trahissent malgré elles ce qui était destiné à être ravalé. L’un d’entre ces résidents, horrifié a posteriori par le plaisir qu’il a pris dans ses rendez-vous secrets avec le gourou, ne trouve quelque apaisement qu’en se berçant longuement sur la balançoire qu’il aime à rejoindre, portant à son comble notre impression de se retrouver face à de vieux enfants figés dans un âge sur lequel le temps n’aura pu exercer que ses effets délétères, jamais réparateurs.

Les discours, également, sont glaçants, en particulier ceux de Dora, vieille petite fille devenue fleuriste, virtuose du déni et de la réécriture historique, et de Magdalena, l’épouse de Schorsch, qui souligne les bienfaits de l’éducation prodiguée et les joies du chant collectif, visant à repeindre de couleurs joyeuses la vie de la communauté. Seuls Acki, un homme qui a choisi de quitter la collectivité malgré les difficultés financières provoquées par cette sécession, et le couple touchant formé par l’apiculteur Horst et sa femme Helga, semblent en mesure de porter un regard lucide sur l’horreur de ce qui s’est joué en ce lieu. Mais Helga porte en elle, de manière douloureuse, les stigmates ravageurs de ce qu’elle a enduré. Malgré sa douleur et les tourments qui sont les siens, c’est toutefois de ce couple que le spectateur peut se sentir le plus proche, tant l’impression d’éloignement - et, avouons-le, de monstruosité - est grande face à ceux qui restent pris dans les lacs de l’idéologie mise en place par le fondateur ; tel l’ambigu Jürgen, qui se vit et se présente comme le gardien de la mémoire des lieux...

Au demeurant, une exploration passionnante de la psyché meurtrie par l’Histoire et de ses petits arrangements avec le traumatisme, arrangements parfois d’autant plus complaisants que le traumatisme est profond.