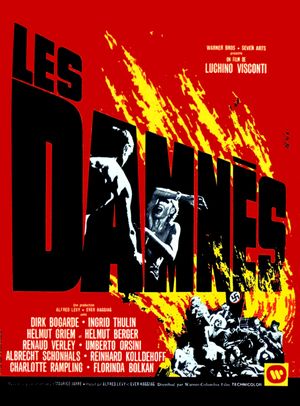

Les Damnés ouvre un nouveau chapitre dans la filmographie de Luchino Visconti : alors qu’il a derrière lui la grandeur de Rocco et ses frères et l’unanimement saluée splendeur du Guépard, sa maîtrise dans l’ampleur n’est plus à prouver. La trilogie allemande s’ingéniera à la mettre au profit de la décadence, dans une entreprise audacieuse qui n’est pas sans risques.

Les Damnés garde ainsi la grandeur des sujets précédents : une histoire de famille au long cours, une façon de scruter l’élite et ses interactions avec l’Histoire, des banquets, des alliances, des trahisons et la passation douloureuse d’une époque à une autre. Une tragédie, en somme, à une échelle néanmoins singulière, en ce qu’elle sonde l’histoire récente et montre que tout y perdure pour susciter terreur et pitié.

C’est peut-être cette proximité qui autorise Visconti le verni dont il avait nimbé le Guépard, tout entier magnifié par sa nostalgie d’une aristocratie révolue. Dans Les Damnés, les tenanciers du pouvoir n’ont rien à défendre. On aurait pu croire que la haine, notion centrale du Troisième Reich, serait auscultée, que le programme idéologique nazi y serait traité à la racine. Il n’en est rien : les personnages sont des industriels, des opportunistes qui tournent avec le vent et n’ont qu’un objectif : au pire maintenir leur confort, au mieux, exploiter l’air du temps pour leurs petites affaires. L’acier, quand il devient celui des canons, est toujours plus rentable.

Cette façon de rabaisser les responsables et les collaborateurs de l’une des pires horreurs du XXème siècle ne se borne pas à ce portrait socio-économique. L’exploration de la décadence suppose tous les excès. Alors que Mort à Venise s’interrogera sur l’esthétique, la mort et le désir, Les Damnés regarde en face la perversion, la violence et l’ambition. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Visconti adapte sa forme au fond. Alors que les turpitudes morales s’enchainent (trahison, mensonge, vénalité, pédophilie, inceste…), la suite de portraits se mue en galerie des monstres. Les couleurs sont outrées, entre un rouge omniprésent et oppressant et un éclairage vert d’une très efficace laideur, les visages sont filmés de trop près, soit blafards pour la mère qui ressemble à une parodie de Lady Macbeth, soit suants et outrés pour les autres, déchaînés par le banquet immoral qui s’offre à eux. Il est par ailleurs intéressant de remarquer une proximité inattendue entre cette esthétique d’un italien et celle d’un autre au même moment : Sergio Leone pratique le même type de portraits ; et même s’ils s’illustrent dans un contexte radicalement différent, c’est bien la même vision grotesque de cette humanité farcesque qui est en jeu.

L’écœurement, bien entendu, guette, d’autant que le texte prend un malin plaisir à souligner ce que l’image disait déjà, dans une verbalisation de la primalité, une satisfaction des appétits et une mise en place de projets toujours plus avides.

Le parti-pris est intéressant, et suffisamment rare pour qu’on le remarque : Les Damnés est un film éreintant, qui refuse la métaphore et rend palpable le principe de décadence dans sa propre forme. En résulte un grand opéra malade, dont la souillure baroque tient une place singulière non seulement dans la carrière de Visconti, mais dans l’histoire du cinéma lui-même.