Lorsque Robert Aldrich se frotte au film de guerre, c’est un peu comme lorsque Peckinpah fait de même : on a hâte de voir la manière dont il va épouser les codes du genres, et surtout la façon dont il va parvenir à y insuffler sa patte.

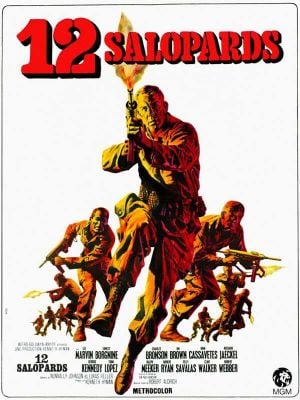

Les douze salopards se distingue donc d’emblée par la singularité de son argument narratif : la création d’une Suicide Squad composée de condamnés à mort ou à de lourdes peines et à qui on promet une remise de peine en échange de services rendus à la nation. En l’occurrence, aller dézinguer du nazi en masse dans un château breton.

Le film, très long (2h30), se divise en parties inégales : la constitution du groupe, son entrainement (de loin la partie la plus conséquente) et enfin la mission en question, qui ne commence réellement qu’au bout d’1h45. Le plaisir d’Aldrich, souvent visible à l’écran, va donc prendre plusieurs facettes : une satire du système militaire par le biais du personnage de Lee Marvin, franc tireur et tête brûlée, amené lui-même à incarner l’autorité face à bien pire que lui ; la galerie de portraits des salopards éponymes, et enfin l’action la plus pure de l’action finale.

C’est sur ses personnages que le récit fonctionne le plus, promettant des questions complexes qui ne s’épanouiront pas vraiment par la suite. Aldrich jubile clairement face à l’excès, et l’accompagne de prises de vues souvent un peu baroques (avec un recours très fréquent aux plongées et contre-plongées) ou de gros plans qui rappellent un peu la fascination de Leone face aux trognes patibulaires de ses personnages, ainsi que d’une musique tonitruante, entre cuivres éclatants et percussions de caisses claires militaires.

L’entraînement, surtout fondé sur les sommaires, permet de jouer sur cette double tendance qui fait tout le sel de l’équipée sauvage : la constitution d’un groupe, l’apprentissage d’une discipline, sans jamais se départir de la violence ou de la perversité de certains membres.

La tonalité oscille donc entre l’épique un rien perverti et la franche comédie, qui ne fonctionne pas chaque fois, mais qui permet au cinéaste d’affûter ses vannes à l’endroit d’un système bien connu pour sa rigidité. Le passage en revue des troupes par un Donald Sutherland en faux général hilare est par exemple assez jubilatoire, tout comme peut l’être cet éloge de la crasse.

Sur le plan psychologique, le film a du mal à réellement exploiter son potentiel : des personnages comme celui de Cassavettes ou Telly Savalas en pervers illuminé sont assez caricaturaux, et leur évolution dans le récit ne se fera pas dans la finesse.

De la même manière, l’action finale, qui vire au massacre à tous les étages, semble avant tout récompenser la patience du spectateur. Explosions, incendies, fusillades à n’en plus finir rythment un joli feu d’artifice dans lequel les snipers persistent à traverser les fenêtres lorsqu’on leur tire dessus de l’extérieur (allez, on prend pour le panache de la cascade) et notre joyeuse équipée se voit largement purgée par les commodités de l’écriture.

A peine se pose-t-on quelques questions lorsqu’il s’agit d’embraser vivants hommes et femmes enfermés dans une cave. Mais ce sont des méchants, exécutés par une escouade de méchants. Au-delà de l’aspect primaire de l’écriture, Aldrich cherche probablement à montrer que cette saloperie qu’est la guerre ne s’embarrasse pas de subtilité. Reste à savoir s’il est compris par ses spectateurs.