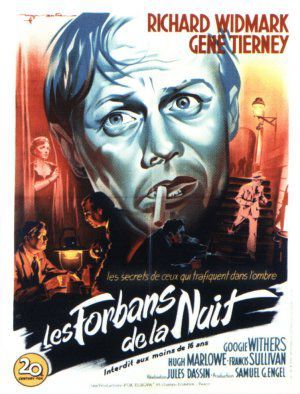

Dans la galaxie profuse du film noir, Les Forbans de la Nuit doit être considéré comme un modèle du genre. Le film de Jules Dassin (cinéaste américain, père de Joe) parvient en effet à concentrer à l’extrême tout le cahier des charges en usage, avec une efficacité rare sans jamais basculer vers la caricature.

Le titre original, Night & the City, concentre déjà à lui seul tout un programme esthétique inhérent au genre, à la faveur d’une fantastique ouverture qui voit la fuite du personnage principal dans une ville démesurée et qui semble, dès les premières minutes, prête à le dévorer. Le noir et blanc est taillé à la serpe, les perspectives démesurées, la lumière tranchante. Richard Widmark a beau faire le malin ou le joli cœur, on sait tous que la partie est perdue d’avance. Ses golden opportunities ne font rêver que lui, et sans l’éclat des grands élans, conscient qu’il est de sa propre couardise médiocre. Le comédien excelle autant dans l’obséquiosité que dans l’effroi croissant qu’il manifeste face à la machine qu’il a lancée contre lui-même.

Dans cet univers suffocant où tout est faux et placé sous le sceau de l’escroquerie (contrebande, faux papiers, et même faux mendiants), le mensonge est roi et la trahison le nerf de la guerre. Ce regard acerbe sur le genre humain fait penser à celui que donnera Mackendrick dans Le Grand Chantage en 1957, à la différence près qu’on se limite ici aux petits poissons des bas-fonds, aux minables et aux coups foireux.

L’esthétique suffisait déjà à caractériser cette ville méphitique et suant l’immoralité, mais l’écriture la prend aussi en charge. Le monde de la lutte occasionne ainsi des séquences durant lesquelles la brutalité symbolique des échanges s’incarne soudainement à travers les corps à corps massifs aux peaux luisantes. Les trognes patibulaires composent aussi une superbe galerie de monstres qui font progressivement basculer le récit aux lisières du fantastique.

Car la dynamique tragique fonctionne sur une gradation imparable : la fuite en avant du personnage a un effet boule de neige qui le met en porte à faux avec un nombre croissant d’opposants ; son ambition illusoire ouvre les vannes d’un courroux qui va être celui de la ville tout entière, manifesté explicitement lors d’une extraordinaire séquence durant laquelle un caïd fait passer le mot à tous les loubards de la cité qu’il a mis à prix la tête du prétentieux. Ce travail de montage, cette avancée dans les méandres les plus reculés de la nuit, des docks aux caves, des cafés aux carrefours vaut à lui-seul le visionnage du film.

Le sommet cathartique du récit, inéluctable, combine la dimension initiale du ménage à celle d’un mauvais plan ayant pris des proportions incontrôlables : le décor devient ainsi une sorte de cauchemar éveillé dans lequel tous les passants sont des délateurs potentiels, à l’image de ce pont sur lequel les silhouettes se figent pour fixer le fugitif qui n’a plus nulle part où se terrer.

On pourra néanmoins faire deux reproches au film ; le premier concerne la crédibilité du personnage principal : lorsqu’on a Gene Tierney pour épouse, on reste à la maison sagement, la regarder tricoter suffisant amplement au bonheur de tout homme sur terre. Le deuxième découle du premier : absente durant les ¾ du récit, la plus belle actrice du monde accentue la dimension tragique de ce conte noir absolument incontournable.