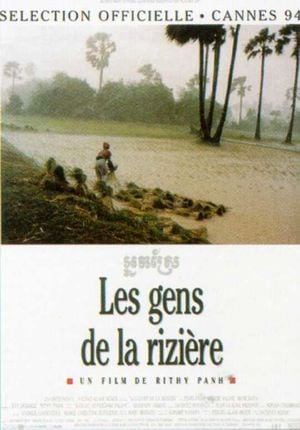

Évocation singulière d'une culture paysanne cambodgienne, non loin d'un petit village, dans un bout de campagne paumé et entouré de rizières. Il y a du très pragmatique, annonciateur de la perspective documentaire qui irriguera la suite de la filmographie de Rithy Panh, mais aussi du plus ésotérique, pas aussi marqué que chez son voisin thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, mais tout de même bien marqué. Une rencontre avec un serpent, une invasion de crabes ou d'oiseaux, une épine mortelle, et plus généralement un rapport panthéiste à la nature, dans une conception qui dépasse assurément l'œil occidental ignorant de la culture locale.

Le riz, donc. Unique source de revenus de la famille nombreuse, dont on suit l'évolution au cours des saisons, de la plantation à la récolte, au gré des intempéries et autres menaces. La fiction donne l'impression de beaucoup s'acharner sur le couple et ses enfants, avec la morsure du serpent, la plaie infectée par une épine, les conditions climatiques désastreuses, pour finalement tuer le père et rendre folle la mère. Toutes les péripéties sont avant tout rythmées par la culture des rizières, dans une symphonie tournée vers la tradition. On a accès aux croyances qui animent de nombreux aspects de la vie de la famille, qui modèlent les conditions de leur survie et les modalités d'expression de leur joie. Sans doute que Rithy Panh s'intéresse à des transitions de cycles, un cycle de vie qui se transforme en cycle de mort et inversement. En toile de fond, un équilibre fragile et incertain. Un film d'une grande douceur dans toutes les dimensions qu'il aborde.