Andrzej Wajda a parfaitement saisi l’essence du roman de Dostoïevski et, plus largement encore, de tout un pan de la littérature russe : il compose une œuvre en mouvement sur les mouvements d’acteurs aux motivations opaques, étroitement liées aux mouvements redoutés d’un « peuple » qu’on ne voit jamais mais auquel on pense, que l’on prétend incarner et connaître. C’est que le peuple est toujours, dans la littérature politique russe, une notion bicéphale, abstraite par les penseurs qui l’ajoutent aux théories et concrète lorsque la colère vient à éclater et déferle dans les rues, un corps aimé et redouté, concerté et manipulable.

L’intérêt des Possédés réside alors dans le point de vue adopté : non plus celui des détenteurs éphémères du pouvoir, comme le faisait brillamment le Boris Godounov d’Alexandre Pouchkine, non pas le peuple en tant que tel, mais un organisme de contre-pouvoir que l’on nomme par le nom de son instigateur, sans que ce dernier ne s’en revendique chef. Tous s’empressent, fomentent en cachète derrière des portes ou dans des pièces obscures ; tous revendiquent une action destructrice dégagée de la pensée et des références : décapiter, casser, brûler, renverser… au diable Victor Hugo ! Même l’intervention du personnage magnifiquement joué par Omar Sharif, suivant laquelle il vaudrait mieux stimuler les esprits que couper des têtes, n’est pas écoutée. La jeunesse est présentée dans une relation de négation avec le passé, témoignage d’un sentiment de déception et d’une volonté d’agir sans concessions et sans projet sur le long terme. Le plan de l’architecte – ce même architecte qui est prêt à mettre fin à ses jours comme preuve d’une pleine liberté – est taché d’une encre noire renversée par précipitation ; le nouveau-né ne porte aucun espoir de renouveau, privé de sa figure paternelle, qu’elle soit biologique ou symbolique.

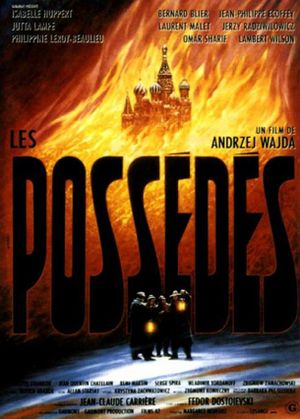

Wajda signe une œuvre pessimiste que sert une mise en scène magnifique, forte d’une lumière crépusculaire que brisent la séquence initiale ainsi que celle de l’incendie : la fluidité des mouvements de caméra, comme lorsque le protagoniste est capté dans une forêt enneigée inhospitalière, se voit quelque peu perturbée par des problèmes de synchronisation sonore et de bruitages parasites, qui jettent sur des scènes la suspicion d’une facticité dommageable. Le long métrage n’en demeure pas moins marquant, porté par des acteurs talentueux et par une écriture du scénario et des dialogues signée Jean-Claude Carrière.