Lola signifie "grand-mère" en philippin, m'apprend le site Critikat (dommage que le film ne le précise pas). Mendoza choisit de tracer le portrait de deux vieilles femmes - que tout le monde appelle "grand-mère" d'ailleurs - toutes deux prénommées Lola, rassemblées dans un drame. L'une a perdu son petit fils, l'autre est l'aïeule du meurtrier. La première va se battre pour offrir une sépulture décente à son Arnold, la seconde pour faire sortir son Mateo de prison. Tout est une question d'argent : il en faut pour acheter un cercueil et pourvoir à la cérémonie, il en faut aussi pour négocier le retrait de la plainte. Qu'un crime puisse être effacé par une somme d'argent, voilà qui ne choquera pas un Américain mais s'avère très éloigné de la conception française. Et pourtant : d'un côté le jeune criminel échappe à un enfer, de l'autre une famille va pouvoir vivre mieux... Cela ne clôt pas le débat bien sûr, mais mérite d'être considéré. Mendoza prend soin de nous présenter un tueur doux comme un agneau, qui ne se souvient même pas de ce qu'il a fait... Un peu facile peut-être ?

Mais ce n'est pas le meurtre, pour un simple téléphone portable, qui intéresse Mendoza. Ce que le réalisateur veut nous montrer, c'est la quête éperdue de deux vieilles femmes pour réunir une poignée de pesos. Et là, Mendoza fait souvent mouche.

Du côté de Lola Sepa d'abord : la première scène, où elle s'y reprend à dix fois pour allumer une bougie en hommage à son petit-fils ; lorsqu'elle sort sa précieuse liasse de billets en acompte du paiement des pompes funèbres ; lorsqu'elle doit se contenter d'un billet (qui tombe à l'eau un peu plus tard) pour solde de tout compte chez l'employeur d'Arnold ; celle où elle gâche 50 pesos, éblouie par le flash du photomaton ; celle où sa vessie a lâché, la rendant honteuse, et le contraste avec son attitude l'instant d'après quand elle réclame qu'on pende "ce drogué"... Ces moments sont assez touchants, la composition d'Anita Linda n'y étant pas étrangère.

La quête de Lola Carpin n'est pas moins émouvante, et elle répond souvent à celle de son homonyme. On la voit mettre en gage, non pas son livret de pension mais sa télé, à la grande fureur de son petit-fils, le froid Bebong (on ne sait d'ailleurs pas comment la télé réapparaît) ; supplier un flic de transmettre à Mateo un repas ; faire manger l'un de ses fils paralysé ; voler un client pour mettre de côté 30 pesos ; visiter sa soeur pour constater que celle-ci ne pourra pas l'aider, revenir tout de même lourdement chargée de présents alimentaires ; finalement réunir la somme du deal, le placer dans un mouchoir qu'elle coud à son vêtement...

Pour aboutir à une transaction chaleureuse, où les deux femmes commencent par deviser sur les douleurs physiques de la vieillesse, alors que la marmaille profite des largesses de Lola Carpin, désireuse de séduire cette petite famille. Leur quête obstinée, chaotique, d'une poignée de pesos les a mystérieusement rapprochées.

Dans ces deux portraits, ce qui impressionne c'est l'étendue de la misère : perdre son petit-fils, avant de signifier la douleur d'une perte, c'est une galère car il faut réunir une somme qu'on n'a pas du tout pour des funérailles dignes. D'ailleurs, dans l'entreprise le vigile rétorque à Lola que c'est bien dommage qu'il soit mort avant la fin du mois, la vieille femme aurait touché sa prime ! Dans cet univers im-pi-to-ya-a-ble, la solidarité existe pourtant : les voisins donnent lorsqu'ils le peuvent quelques pesos, une fonctionnaire aide Lola à faire baisser le prix du cercueil (en échange d'un service qu'elle a rendu au patron...), une des petites filles de Lola Carpin s'occupe de son oncle... Le tableau n'est pas uniquement sombre, à l'instar de cette scène formidable où toute la famille découvre une nuée de poissons, sorte de pêche miraculeuse... Et puis, les enfants, par leur espièglerie, ne cessent d'apporter une touche de gaieté à l'ensemble.

Un beau projet donc, qui s'appuie sur des personnages attachants : je n'ai pas trop vu passer ces presque deux heures.

Il faut pourtant apporter une réserve, de taille : la forme.

Premièrement, si l'on choisit de filmer caméra à l'épaule, il faut un cadreur capable de le faire avec stabilité. Je n'ai rien contre l'image qui bouge lorsqu'une scène le justifie. Là, c'est tout le temps. Je m'étonne donc qu'on salue la réalisation de ce Mendoza, et qu'il obtienne même des prix. Reproche que j'avais formulé aussi à l'encontre de La loi du marché, de Stéphane Brizé.

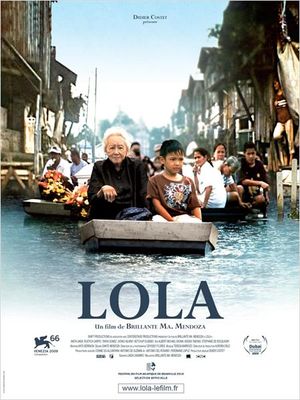

Deuxièmement, plus grave encore, l'image est le plus souvent laide ! Je me suis cru la plupart du temps au JT, c'est dire. Si j'excepte quelques plans de pluie battante (l'élément omniprésent) à ras du sol, quelques scènes dans cet étonnant village lacustre, et une chasse aux canards dans l'herbe, c'est plutôt mal cadré et surtout non étalonné... Si l'argument du film m'a fait penser à ceux de Poetry et de Mother, on est loin ici des images de Lee Chang-dong ou de Bong Joon-ho. Adopter une approche documentaire, en quoi Mendoza se rapproche du cinéma des frères Dardenne ou plus globalement du néoréalisme italien, n'implique pas de livrer une image non travaillée ! Le cinéma, c'est d'abord de l'image, comme la musique ce sont d'abord des sons : ce Lola me fait l'effet d'une belle symphonie jouée par des instrumentistes ayant un son atroce. Difficile d'apprécier.

Difficile, aussi, de résumer d'une note un film aussi contrasté : 8 pour l'histoire et le propos, 6 pour l'image. Ce qui nous fait 7, si je compte bien.