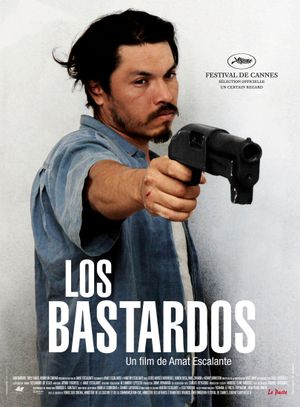

Chez les réfractaires à un certain cinéma épate bourgeois faisant de l’œil aux grands festivals européens, comme conçu uniquement pour aller y moissonner du prix à la chaîne, le mexicain Amat Escalante fait office de vilain petit canard dont chaque nouvelle livraison est désormais accueillie avant même visionnage comme une probable souffrance prenant le spectateur comme punching ball. Il faut dire que le bougre l’avait bien cherché, lorsque en 2008, alors âgé de seulement 29 ans et chapeauté par le non moins radical Carlos Reygadas, il débarquait à Cannes, dans la section Un certain regard, avec son deuxième long-métrage en forme d’uppercut savamment ménagé, comme pour mieux se faire remarquer. Pour qui connait un peu ce « nouveau » cinéma mexicain ayant débarqué dans le courant des 2000’s, la formule semblait déjà éprouvée, et la structure adoptée par le jeune cinéaste nous plongeait dans un univers semble-t-il très codifié, avec sa lenteur calculée couvant forcément quelque chose de terrible. Bien entendu, il est aujourd’hui difficile de voir le film sans avoir en tête le choc qu’il a pu provoquer lors de sa présentation Cannoise, et donc de se prendre ce choc de la même manière que les spectateurs l’ayant découvert sans y être préparés. Mais la démonstration de Amat est si hargneuse et, disons-le, manipulatrice, que la façon dont il amène son climax arrive avec juste ce qu’il faut de décalage par rapport au moment où l’on s’y attendrait, pour malgré tout parvenir à provoquer un choc, et faire sursauter.

Mais avant d’en venir à cette conclusion hardcore autour de laquelle toute la narration semble avoir été établie, parlons un peu de la structure même, qui tend un peu le bâton pour se faire battre. Si l’on peut reconnaître un talent au jeune metteur en scène, c’est bel et bien de maîtriser avec une maturité rare la notion de dilatation du temps. Cela peut sembler banal dans ce type de film, mais tout le monde n’atteint pas le même niveau de précision concernant des séquences très longues, le film pouvant être facilement assimilé dans son déroulé, entre la séquence d’ouverture, la présentation de ses deux protagonistes principaux, d’abord en groupe, puis tous les deux lorsqu’ils seront amenés à effectuer une journée de travail évidemment payée au black, et enfin, après une séquence transitoire, la longue plongée au bout de la nuit qui les mènera vers un acte d’ultra violence faisant office de point d’orgue, après une longue séquence de séquestration faisant la moitié du film et donnant l’impression de ne jamais se finir. Décrit comme ça, on peut facilement en arriver à la conclusion que le cinéaste fait partie de ces petits malins n’ayant pas grand-chose à dire ou à filmer, et n’ayant rien trouvé de mieux pour arriver à leurs fins que jouer aux marionnettistes avec leurs personnages et, forcément, leurs spectateurs, faisant mine de se perdre en cours de route alors que l’issue du voyage est évidente dès le départ, plaçant forcément ces mêmes spectateurs dans une position quasiment intenable de voyeurs / complices d’actes moralement insoutenables. Mais alors, que peut-on trouver à rattraper dans ce type d’exercice en forme de terrorisme artistique, nous prenant en otage pour ne nous relâcher que lorsqu’il l’a décidé ?

Tout simplement une certaine grâce à filmer le quotidien le plus trivial, à poser son décor et ses protagonistes en évitant le maximum d’éléments pollueurs, grattant jusqu’à l’os pour atteindre une épure rare, ne gardant que l’essentiel. A savoir, la peinture d’un milieu, des personnages que l’on suivra jusqu’au bout, et de la mise en scène. Si celle-ci peut dans un premier temps faire craindre le pire avec son premier plan poseur à l’extrême, prenant le risque de s’aliéner d’emblée une partie du public, elle finit par trouver son rythme propre et, disons-le, par atteindre une certaine grâce, par ce talent indéniable et au-dessus de la moyenne à étirer les plans séquence, ou au contraire à découper de façon chirurgicale lors de scènes de groupes. Même les plans suivant les personnages de dos dans la rue, sans doute exécutés à la steadycam, sont d’une beauté hypnotique, parfaitement composés et photographiés. Au niveau de la forme, rien à redire, le jeune metteur en scène maîtrise le langage cinématographique, et parvient à gérer l’écoulement du temps, l’ennui pointant forcément par instants s’avérant finalement intrinsèquement lié à ce qu’il nous raconte et ce à quoi il veut nous amener de manière indicible.

Là où le bât blesse, et finit par nous laisser avec un sale goût dans la bouche, c’est dans cette impression d’un démiurge faisant mumuse avec ses personnages, ne leur laissant plus la moindre intégrité morale ou physique, entre les futurs bourreaux dont le basculement arrive beaucoup trop rapidement pour que l’on puisse tenter d’y déceler une logique (et non pas une raison valable, attention), et la victime désignée, sur laquelle le film va d’un seul coup s’attarder, filmant son quotidien avec son fiston adolescent distant, alors qu’on ne l’avait pas vue jusqu’à présent. Tout ce dispositif sent évidemment sa manipulation à plein nez, et il ne faut pas être très fin pour se rendre compte immédiatement du petit jeu limite auquel est en train de s’adonner le metteur en scène, sûr de ses effets, et retardant du même coup au maximum le moment de la déflagration.

Inutile de s’attarder ici sur la nature de celle-ci, tout ceci a suffisamment été débattu depuis la sortie du film, et cela n’a aucun intérêt de décrire bêtement une scène violente dans une critique qui a avant tout pour but de tenter d’analyser une démarche. Et c’est justement là qu’est la limite du film, et de ce type de cinéma également, à savoir cette impression désagréable de cinéastes n’aimant pas leurs personnages, ne leur laissant aucune possibilité d’échappatoire, quelque soit le côté duquel ils se situent, et dont on se demande du même coup quel était leur but en réalisant leur film, si ce n’est de faire mal aux spectateurs, de manière un peu futile et adolescente. Il y avait pourtant des choses à dire politiquement, le sujet s’y prêtant fortement, et sans même avoir besoin de tomber dans un discours moralisateur. Au lieu de ça, Escalante a choisi la voie du rentre-dedans, pour le simple plaisir de l’être, sans vraiment réfléchir à la façon de mettre ça en scène, et à l’effet que cela pourrait causer sur des spectateurs fragiles.

Loin de moi l’idée de faire la morale sur la violence au cinéma, mais il semblerait quand même que depuis un certain temps, la banalisation à outrance de ce type de violence ait fini par atteindre un point de non retour, causant l’inverse de l’effet soi disant recherché. Il ne peut y avoir de débats constructifs lorsque la finalité d’une œuvre est à ce point défaitiste. Toute juste peut-on se protéger d’avance en prenant un recul empêchant de réellement réfléchir les images, ce qui est forcément humain, mais va à l’encontre du but affiché des réalisateurs de ces films, à savoir provoquer les consciences. Mais de quelles consciences parle-t-on au juste lorsque aucune solution ne semble pouvoir émerger, et que le monde décrit ici ne semble même pas être notre monde réel, plutôt un ersatz mimant un naturalisme de façade pour se vautrer en bout de course dans une violence presque déréalisée à force de surenchère ?

Un Michael Haneke, dont on peut contester la nature de vieux sage ayant tout compris et utilisant les outils qu’il dénonce pour arriver à ses fins, a au moins comme mérite de réellement penser sa mise en scène sur les notions de ce qui peut être montré, ou ce qui doit rester dans le hors-champ. Chez Escalante et tous ses petits camarades, point de considérations du genre, tout doit être montré, un peu à la manière d’un sale gosse jouant avec ses excréments, en foutant partout d’un air satisfait. Ce qui est bien dommage au vu du talent pictural et de la radicalité (réelle) de sa mise en scène, travaillant la notion de temps comme peu savent le faire dans ce type de cinéma sans tomber dans une pose auteuriste chiante comme la pluie.

Le cinéaste aura fait mieux par la suite, poursuivant son propos sur la violence avec Heli, avec cette fois plus de considération pour ses personnages. Ici, bourreaux (qui ne le sont pas de manière innée) comme victime, tous sont sur un pied d’égalité en terme de traitement, ce qui a pour conséquence de provoquer un certain agacement, tout en ne pouvant pas balayer d’un revers de main rageur la proposition dans son ensemble, recelant tout de même pas mal de promesses.