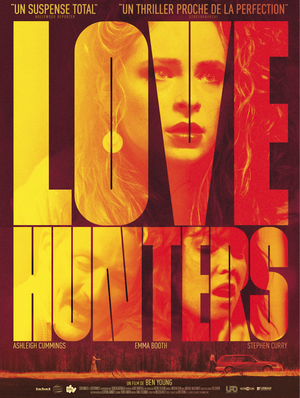

Depuis une petite dizaine d’années, l’Australie envoie à nouveau de bons signaux aux cinéphiles du monde entier, à travers un cinéma rageur se distinguant par sa radicalité de ton, n’hésitant généralement pas à aller gratter là où ça fait mal, c’est-à-dire sonder ce que l’âme humaine peut avoir de plus inavouable, pour ne pas dire sordide. Si l’on dit à nouveau, c’est parce que les 70’s comportaient leur lot de films devenus cultes depuis, des premières œuvres de Peter Weir, en passant par le stupéfiant « Wake in fright » réalisé par Ted Kotcheff en 1971, sans oublier bien entendu l’œuvre fondatrice du film de genre Australien, le chef d’œuvre intemporel Mad Max, datant de 1979. Seulement, malgré ces grands films unanimement reconnus comme des pièces majeures du cinéma, les décennies suivantes, hormis quelques films très isolés, n’auront pas su offrir aux cinéphiles avides de découvertes jusqu’au-boutistes, de nouveaux courants dignes de cette décennie particulièrement créative. Jusqu’à l’année 2005, en laquelle le cinéma horrifique se sera pris sur la tronche un uppercut du genre virulent, qui aura relancé les projecteurs sur cette cinématographie si particulière. Son titre : Wolf Creek. Réalisée par un certain Greg McLean, cette petite bombe du genre retorse, prenant tout son temps pour poser ses personnages et ses enjeux émotionnels, avant de balancer à la face du spectateur blasé un long climax de 40 minutes éprouvantes dont l’ultra violence aura su électriser la quinzaine des réalisateurs, a redéfini les bases d’un genre que l’on croyait totalement vidé de sa substance, à force d’être exploité par des suiveurs opportunistes n’ayant que peu de respect pour leur public. Porté par une interprétation supérieure à la moyenne, et montrant que sensibilité et horreur frontale pouvaient faire bon ménage, et doté d’un personnage iconique de tueur en série bouseux totalement dégénéré, le film devient rapidement culte, et l’on se dit alors que la porte est ouverte pour une nouvelle vague. Depuis, si les titres ne se sont pas forcément bousculés comme on aurait pu s’y attendre, nous avons régulièrement droit à de belles claques du genre, systématiquement remarquées pour leur sens aigu de la mise en scène et une cruauté dont peu d’autres cinématographies peuvent se targuer. Le film qui nous intéresse aujourd’hui, s’il ne se situe pas exactement dans la même lignée horrifique que « Wolf creek », serait plutôt à classer dans la catégorie des thrillers malsains, le terrible « Les crimes de Snowtown » ou le non moins délétère « Animal Kingdom » tout particulièrement. Son metteur en scène, Ben Young, dit avoir mélangé plusieurs faits divers réels afin de se sentir plus libre dans sa structure, pouvant se permettre de finir le film à sa façon, sans avoir à se référer à des faits bien concrets qui en limiteraient forcément le suspense. Mis en scène avec un art très accompli du hors champ, et une stylisation pouvant étonner dans pareil contexte, il fait partie de ces films qui marquent durablement les esprits, par leur ambiguïté morale ne dérapant cependant jamais dans le piège du torture porn stupide et racoleur qui en aurait limité la portée, mais s’appuyant sur une ambiance sordide et malaisante, donnant plus d’une fois des sueurs froides, et laissant le spectateur quelques peu bousculé à l’issue de la projection …

L’histoire se situe en 1987, dans un quartier pavillonnaire, semblable à tant d’autres, et à priori pas le lieu où on imaginerait sévir des personnes mal intentionnées. Et pourtant, on sait depuis longtemps que bien des tueurs en série ont commis les actes les plus atroces sans que personne ne puisse se douter de quoi que ce soit, se cachant derrière un aspect bien sous tous rapports en société, et que leurs voisins tiennent généralement le même type de discours les concernant. L’Australie a eu son lot de faits divers abominables, et l’on comprend aisément que des cinéastes y voient une aubaine pour alpaguer les spectateurs, toujours friands de ce type de récits provoquant une véritable attraction / répulsion à l’égard de la figure du serial killer, à la fois terrorisante et fascinante. Et dans le cas présent, nous nous trouvons face à de sacrés spécimens en la matière, un couple dont l’activité préférée consiste à attirer de jeunes adolescentes repérées dans la rue chez eux, en inventant n’importe quelle histoire pour les avoir dans leur poche, et à les droguer pour que le mari du genre psychopathe puisse s’adonner à diverses tortures sur leur personne, en passant bien évidemment par le viol. Dit comme ça, on peut comprendre que certains aient envie de fuir le plus loin possible, craignant un énième rejeton de ce cinéma dégénéré apparu au milieu des 2000’s, suite aux succès des « Saw » et « Hostel », dont les multiples avatars interchangeables se contentaient pour la plupart d’accumuler les séquences de sévices, la torture étant la seule finalité de ces tristes produits putassiers et complaisants. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, et fort heureusement, le film a bien plus à proposer que ce programme qui n’excite plus grand monde depuis longtemps. Le point de vue du cinéaste sera essentiellement tourné autour de ce couple à la relation particulièrement tordue, et si la proposition de cinéma est d’une radicalité totalement honorable, on peut aussi comprendre qu’elle pose problème chez certains, pour qui le fait de laisser hors champ la victime adolescente au profit d’un couple dont la relation déviante et déroutante semble fasciner le cinéaste, pourra paraître intolérable. Il faudra donc aller au-delà de ses réserves naturelles, pour se laisser troubler par le scénario pervers et néanmoins intelligent concocté par un cinéaste dont il s’agit du premier long métrage, et qui n’a pas eu froid aux yeux pour se lancer dans la grande aventure cinématographique.

On parle beaucoup depuis quelque temps, de la figure du pervers narcissique, généralement dans le cadre d’une histoire d’amour. Cela peut revêtir plusieurs aspects, mais jamais cet aspect de l’Homme moderne n’avait été poussé dans de tels retranchements, et si l’on veut jouer au petit malin à coup de formule choc, on pourrait taxer le film de version particulièrement corsée du « Mon roi » de Maïwenn, qui décrivait à travers une histoire de couple totalement moderne, une relation toxique dans laquelle le personnage campé par Vincent Cassel campait le pendant « humain » de celui interprété par le terrifiant Stephen Curry dans le cas présent. Dans « Love hunters », celui-ci est un pauvre type, un faible en société, reportant toute sa rage et sa frustration sur des personnes plus faibles que lui, sa compagne lui servant à alpaguer ses jeunes victimes plus facilement. Il la tient sous sa coupe, par la manipulation, aimant à se persuader que cette dernière ne peut se passer de lui, et réussissant à le lui faire croire, au point de la faire participer à ses actes barbares. Si le parti pris du cinéaste consiste évidemment à nous faire éprouver le minimum d’empathie pour ce personnage féminin au final presque pathétique, il ne cherche cependant pas à minimiser les souffrances subies par l’adolescente attachée au lit dans la pièce d’à côté, et les tentatives d’évasion de cette dernière sont régulièrement l’occasion de scènes au suspense absolument insoutenable, culminant lors du redoutable climax, littéralement intenable d’intensité. On ne peut donc accuser le réalisateur de faire dans la basse exploitation, les scènes de tortures étant systématiquement éludées par le montage, par de savants raccords nous laissant deviner ce qui se passe dans la pièce à côté, ce qui rend l’ambiance d’autant plus étouffante et le résultat particulièrement impactant. Tout juste se permet-il une courte scène de viol s’achevant de manière fort surprenante pour l’agresseur, provoquant un rire coupable chez le spectateur se réfugiant derrière le moindre aspect du film pour se détendre un peu, car du reste, la tension est omniprésente et a de quoi laisser sur le carreau les spectateurs les plus fragiles.

Si le tout fonctionne aussi bien, c’est évidemment grâce, tout d’abord, à l’interprétation sans faille de l’ensemble du casting. Le couple est interprété par des comédiens non familiers avec ce type de film, Stephen Curry étant apparemment une star de la comédie en Australie, et Emma Booth étant un mannequin très reconnue également. Ils sont parfaits, tout comme la jeune Ashley Cummings ( que le cinéaste trouvait néanmoins trop âgée pour son rôle d’adolescente), qui s’en sort particulièrement bien, surtout en prenant en compte qu’elle n’a pas grand-chose à jouer, étant attachée la majorité du film. Tout passe par ses regards, son personnage observant les disputes de couple pour s’en servir à son avantage, espérant se mettre dans la poche la femme amoureuse et manipulée par son mari complètement cinoque. Mais le film est tout aussi remarquable dans sa mise en scène, qui impressionne dès sa superbe scène d’introduction, faisant un usage remarquable du ralenti, et nous montrant à travers le regard du prédateur, des jeunes adolescentes jouant dans un terrain vague, scène rendue d’autant plus élégante par sa photographie élégiaque et cotonneuse évoquant le cinéma de Sofia Coppola, mais dont le pouvoir de séduction pop aurait été perverti par une ambiance autrement plus vénéneuse. Le film regorge de moments qui marqueront mon année cinématographique, de par le sens du montage du cinéaste et l’utilisation parfois étonnante de certaines chansons. L’exemple le plus probant concernant cet aspect du film, se trouve dans la scène décisive où la jeune Vicki Maloney se rend compte qu’elle a été piégée et droguée, et que la femme du couple, sur fond du «Nights in white satin » des Moody Blues, se lance dans une gâterie sur son compagnon, excités tous deux par les cris de la jeune fille. Une scène particulièrement troublante ayant le don de mettre très mal à l’aise, jusqu’au spectateur le plus endurci.

Une dernière chose concerne un aspect non négligeable du film, à savoir sa dimension émotionnelle. Là où un cinéaste moins attentionné au bien être de ses spectateurs se serait vautré avec plaisir dans l’accumulation de situations glauques, sans aucune respiration, Ben Young s’attache également, en plus de son couple sadique, à la mère de la jeune séquestrée, qui ne perd jamais espoir, et continue jusqu’au bout à chercher sa fille. Leurs relations compliquées au début du métrage, qui pouvaient paraître un peu clichées, prennent tout leur sens à la fin du film, que je ne révèlerais bien évidemment pas, mais très chargée en émotions puissantes, unique preuve que ce jeune cinéaste ultra talentueux n’a pas pris son sujet à la légère, et respecte ses personnages, qu’ils soient du bon côté ou de celui des méchants. Et ça, c’est plutôt rare dans le genre.