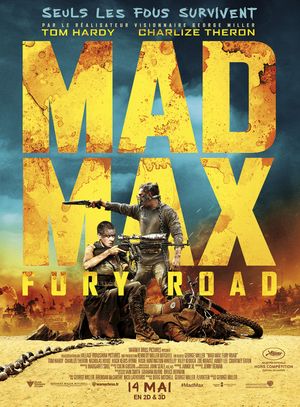

Vroum Vroum. Non, ce n'est pas le logo de la Warner qui rugit, mais bien le moteur de la voiture de Max. Trente ans après Mel Gibson et une trilogie qui a franchement mal vieilli, revoilà le bolide et son plus fidèle pilote. Si Tom Hardy remplace (brillamment) la star sexagénaire, l'homme aux manettes reste le même. Pas question pour George Miller de laisser passer sa chance. Celle qui lui offre, au seuil du XXIème siècle, une opportunité unique : remettre au goût du jour l'essence même des trois films originaux (plus particulièrement du deuxième volet) au travers de moyens techniques désormais illimités (ou presque).

Ce qu'il y a d'assez surprenant (et de profondément réjouissant) dans l'amorce de ce Fury Road, c'est sa capacité à nous laisser totalement pantois quant au rôle que tiennent ses personnages, après nous avoir tant dupé. Que Charlize Theron partage l'affiche avec Tom Hardy, nous en étions informés. Que son personnage en vienne à voler la place centrale de Max est en revanche une immense surprise. D'autant que Furiosa est perpétuellement accompagnée d'une troupe de ravissantes jeunes femmes (Zoë Kravitz et Rosie Huntington-Whiteley entre autres) - tour à tour frêles et puissantes, déchaînées et élégantes, et dont les vieilles matriarches de la Terre Verte prendront la relève - qui fait prendre à ce quatrième opus des allures de film féministe. Ce que l'on ne peut qu'applaudir des deux mains, surtout en des temps où Marvel exprime de plus en plus de difficultés à dissimuler sa misogynie (n'est-ce pas Chris Evans et Jeremy Renner en interview) et où des mouvements "antiféministes" se déploient sur la toile pour dénoncer une "propagande".

Si propagande il y avait, ce ne serait que juste retour des choses, par-dessus tout après l'humiliation, la malveillance et le mépris dont les figures féminines ont fait l'objet pendant tant de blockbusters. En réalité, ledit prosélytisme n'est qu'un matraquage en règle de tous les clichés. Grosses voitures, crânes rasés, lourds fusils, vestes en cuir : tout, ici, est androgyne. Y compris d'ailleurs la prise de décision, le chemin vers la rédemption et la renaissance : Max est totalement perdu, en position irrémissible de faiblesse, nettement inférieur à son alter-égo féminin. C'est à elle que la tâche d'acquérir sa confiance et de le relever d'entre les morts revient.

Sans toutefois approfondir longuement son étude intellectuelle (ce serait d'ailleurs dommage), le film distille quelques ébauches de réflexion enthousiasmantes, notamment sur le culte de la personnalité, l'oppression des peuples par les tyrans, les ressources naturelles (c'est le plus évident) voire même l'obscurantisme (osons). Le pitch lui-même repose sur un acte émancipateur, progressiste, qui refuse de laisser perpétuer des mœurs archaïques. Or oser l'acte ne constitue pas tâche aisée lorsque l'on fait partie d'une minorité. Survivre, courir après la liberté, échapper au despotisme : c'est le sort - tristement immuable - de tous les opprimés. C'est aussi ce que nous raconte in fine Fury Road.

Mais l'on commence véritablement à digresser, et la digression n'est en rien profitable à Mad Max. Car le film (se) vit avant-tout comme une chorégraphie visuelle dantesque, où, à chaque instant, cède au spectateur la peur de laisser passer sous ses yeux quelque chose d'épique sans en profiter pleinement. La crainte se dissipe pourtant presque aussitôt que l'on y songe, et pour peu que l'on s'arrête à contempler la superbe imagerie (très, très peu numérique) de John Seale. Les paysages (cette Australie méconnaissable), la mise en scène (contenant un nombre de plans étourdissant), le montage (épileptique à souhait), les jeux de lumières, de contrastes, de couleurs : tout était conçu pour donner lieu à un trajet de deux heures pleines tout à la fois violent, vibrant et virtuose. Au bout du compte, c'est sur le tard, lors de cette dernière demi-heure ébahissante, renversante et insensée, que la jouissance visuelle éclot enfin ; à cet instant, le film s'envole littéralement, musicalement, tutoyant les cieux pour un moment, assurément l'un des plus beaux que le cinéma ait eu à nous offrir cette année.

En football, durant les années 1970, on a parlé, pour qualifier le jeu du FC Barcelone ou de l'Ajax Amsterdam, de "football total". L'expression reposait sur le jeu offensif que ces équipes pratiquaient, un jeu basé sur le mouvement constant et la plénitude durable de toutes les forces de l'équipe. Il conviendra désormais de désigner, toutes proportions gardées, Mad Max: Fury Road comme une (parmi les rares) expérience de cinéma total, dans la mesure où celle-ci use de tous les plans, de tous les instants, de toutes les scènes pour nous offrir la quintessence du film d'action. Et la maestria de son auteur de briller de mille feux, pour se placer infiniment au-dessus de toutes les autres superproductions de l'année.