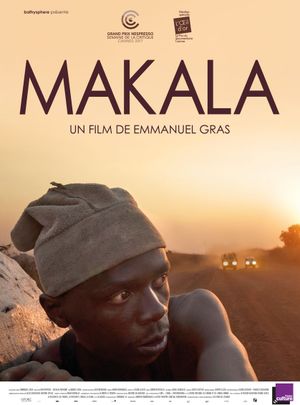

Documentaire, film sur l’héroïsme, film d’aventure, Makala est une œuvre forte qui agrippe le spectateur. Suivant les pas d’un vendeur de charbon, dans une République démocratique du Congo, qui devient l’allégorie d’un capitalisme effréné, l’œuvre de Emmanuel Gras nous questionne sur la place de la caméra.

Un film est un film. Un documentaire est un documentaire. Il y a donc bien une différence entre la réalité et la fiction, même si parfois, la frontière reste très étroite. Cependant, dans des œuvres comme celle qui nous est présentée, la limite est fine : surtout qu’Emmanuel Gras fait tout pour se détacher d’un naturalisme documentariste, pour s’affranchir de ces codes et apporter une âme fictionnelle à une œuvre qui reste un documentaire. Au bord d’une nature débordante, de villages presque miteux, Emmanuel Gras prend la caméra et devient le miroir mémoriel de Kabwita Kasongo. Père de famille et vendeur de charbon, il fait des kilomètres à pieds, vélo à la main et sacs de charbons sur le dos, pour nourrir sa famille et pourquoi pas, lui donner un avenir meilleur. L’objectif du long métrage n’est pas de filmer un quotidien à proprement parlé, mais de capter l’essence même d’un effort humain, de quantifier la valeur et la dévotion d’un travail.

Au départ du film, le quotidien est filmé de manière contemplative : la forêt foisonnante, d’une beauté fascinante, est un terrain de jeu pour Kabwita, un lieu prospère à la recherche de sa matière première malgré la misère qui l’accompagne comme le démontre les repas de famille qui ne sont que des rats cuits au charbon. Il coupe un immense arbre : c’est le symbole de tout un film qui traite de l’énergie. Celle de l’Homme mais aussi celle autour de l’Homme. Kabwita, avec ce geste se construit un avenir en déconstruisant l’environnement qui l’entoure. Les premières questions interviennent alors : comment se fait-il qu’une Terre aussi vaste, qui insuffle un sentiment de liberté aussi grand soit synonyme d’un labeur telle, d’une séparation aussi omniprésente avec le monde ? Pour gagner sa croûte et subvenir au besoin de sa famille, Kabwita doit parcourir de nombreux kilomètres pour vendre sa denrée aux villages et aux villes environnantes. De ce postulat, Makala interroge autant qu’il happe par son dispositif.

Dans ce documentaire, qui prend des airs de road movie apocalyptique, la caméra ne lâche jamais du regard Kabwita : sa souffrance dans le sable, ses déceptions, ses désillusions, ses négociations, son périple. Nous sommes les témoins du périple d’un homme, dans le reflet d’une humanité qui paie de sa vie pour survivre. Les images sont belles mais fortes : on souffre avec lui, on respire avec lui, on transpire avec lui. Les plans sont longs, la dureté de ce travail nous prend aux tripes mais le ressenti n’est qu’un ressenti. On a beau vouloir comprendre, la limite du métrage est là : l’information ne vaut pas la douleur. La réalité du monde que l’on observe ne nous échappe pas mais elle n’est pas palpable. Politiquement, on absorbe le désarroi d’un pays à travers Kabwita. La caméra est présente, on la sent, on la voit, mais malgré sa proximité presque omnisciente avec son protagoniste, elle met une distance entre ce dernier et le documentariste : la parole est inexistante, l’intention est purement visuelle.

Emmanuel Gras réussit son pari en montrant l’effort et la résonance que cet effort a sur la société qu’il veut dévisager : l’effort est un moyen, douloureux et rustre mais est une fin en soi pour démontrer les conséquences qui suivent sur un tissu social défavorisé. La caméra filme tout, sans scrupule, dérange parfois par son manque de solidarité à l’effort que subit le héros qu’est Kabwita, à la limite de la complaisance et du voyeurisme social, notamment durant ces moments où l’homme semble au bout de l’effort. L’empathie du spectateur pour son héros est au maximum, mais à quel prix, avec quelle finalité sur nous-mêmes ? L’écho du réel se fait difficile. La caméra n’est pas là pour aider physiquement, ni pour changer le cours d’une réalité de tous les jours, ni pour prendre la place du sauveur : elle est là pour cristalliser l’instant T d’une vérité humaine. Dernièrement, dans le documentaire 12 jours de Raymond Depardon, se posait la question de la valeur du consentement de certaines personnes à être filmées alors que dans le même temps, on les faisait rentrer en hôpital psychiatrique sans leur consentement. Mais dans le film de Depardon, la parole est donnée à tous alors que chez Emmanuel Gras, ce sont les images, l’effort occasionné qui fait foi.

C’est peut-être ce qui rend Makala parfois miraculeux : ces plans nocturnes éclairés à la lumière naturelle où la dangerosité est féconde, cette souffrance qui se lit sur un visage lequel ne se résigne jamais, ces moments de bravoures qui poussent à l’admiration: cet héroïsme de l’Homme sans pouvoir. La délivrance, quant à elle, est difficile à appréhender : au bout de cet effort, le plus dur commence avec ces négociations incessantes sur le prix des sacs de charbon. Le plus dur commence. Le nouveau héros apocalyptique n’est pas Mad Max, mais Kabwita Kasongo.

Article original sur cineseries le mag