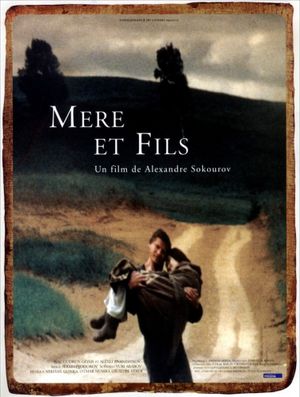

Une peinture de l’amour, celui d’un fils dévoué, portant dans ses bras sa mère au crépuscule de sa vie, à l'écart du monde, au-delà des vallons baignés d’une étrange lumière chaude.

Une peinture du temps fuyant, que tous deux essaient de rattraper au vol en se remémorant les bribes d'un passé lointain au son du chant des oiseaux, du vent dans les feuillages et du grondement du tonnerre.

Une peinture de la souffrance, celle de la mère agonisante dans cette maison grisâtre et dépouillée aux allures de tombeau ; mais aussi celle du fils, qui, face à l’inéluctabilité de la mort imminente – palpable jusque dans la composition anamorphique, presque irréelle, des plans, rappelant les sujets des tableaux expressionnistes de Buffet et l’effet de dilatation spatiale du Moine au bord de la mer de Friedrich (source d’inspiration avouée de Sokourov) – erre entre les arbres en nourrissant un espoir d’éternité, seul moyen pour lui d’accepter la douloureuse séparation.

Une peinture de la nature, cotonneuse et majestueuse sous l’objectif de Sokourov, et surtout porteuse de quiétude intérieure pour la mère et son fils. Car point de désespoir au terme de cette veillée de praeparatione ad mortem : la nature printanière et nourricière se remet toujours à fleurir.

Mère et fils est cette toile. Aussi troublante par son style qu’émouvante par la pureté, la pudeur et l’universalité de ses images.

Destiné à un public sensible à ce type de cinéma particulièrement contemplatif, où le temps paraît momentanément suspendu entre la vie et la mort, où la nature est en osmose et dialogue constant avec les personnages, ce dixième long-métrage de Sokourov est la communion entre poésie élégiaque et peinture romantique en mouvement.