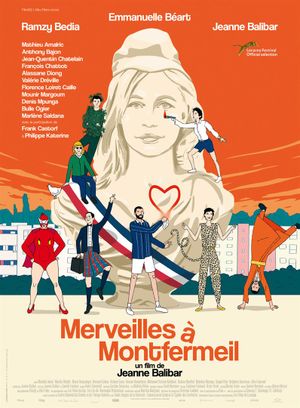

Quand elle est invitée à partager les motivations qui l’ont poussée à écrire et réaliser Merveilles à Montfermeil, la comédienne Jeanne Balibar affirme avoir voulu changer le regard du spectateur, enchanter une réalité sociale sinon morose et conflictuelle en la relisant par le prisme de sa fantaisie personnelle. Les intentions sont une chose. Mais se fourvoyer à ce point sur leur concrétisation relève de la gageure.

Son premier – et seul, espérons-le – long métrage déverse sa rage burlesque comme on vide des bidons de produits chimiques sur les herbes folles, c’est-à-dire que son geste artistique tue dans l’œuf le potentiel comique de l’ensemble pour n’aboutir qu’à une juxtaposition laborieuse de longs sketchs non rythmés et mis en scène avec un amateurisme confondant. Pour faire rire, il faut une précision quasi chirurgicale, une maîtrise de l’image, une direction d’acteurs, un rythme des dialogues et du montage, irréprochables. Or ici l’anarchie règne en maître, si bien que la folie tonale espérée mute en frénésie pseudo-lettrée – on cite du Victor Hugo à tout bout de champ – qui se heurte au credo répété par le film, à savoir qu’il ne saurait y avoir de valeur sans unanimité populaire. Mais pour qui est fait ce film, sinon pour Balibar et sa petite troupe ? Quelle place peut espérer occuper le spectateur ?

Au-delà d’être une comédie ratée et prétentieuse, Merveilles à Montfermeil braille la république pour mieux retenir en otage son public. C’est despotique. C’est nul.