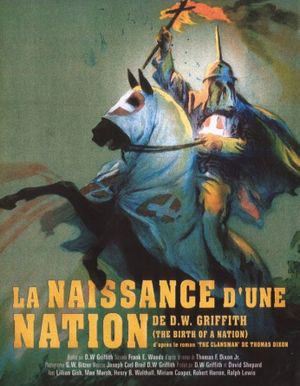

Il fallait bien s’y attaquer sereinement un jour : Naissance d’une nation, ou le double pavé dans la mare de l’histoire du cinéma. Par l’apport considérable de son innovation pour un art naissant, et par le propos pour le moins problématique qu’il véhicule.

On ne peut pas faire l’impasse sur ce film, tout cinéphile doit composer avec lui. On ne peut pas, à mon sens, balayer d’un revers de la main son message, sous prétexte de contextualisation et de prescription culturelle.

Naissance d’une nation a quelque chose de bouleversant dans cette adéquation entre son titre et sa forme : cette fresque qui retrace avec douleur la mise en commun d’états pas si unis que ça pose les jalons d’un langage qui deviendra sa grande littérature : Griffith, sur plus de 3 heures, écrit un épais livre d’histoire, et en grave les scènes épiques.

La première grandeur de son film réside donc dans son ambition : cette gestion ample des foules, des scènes de bataille, ce travail sur la profondeur de champ permet de quitter la dimension étriquée des premiers films du cinéma.

A cette grandeur s’ajoute celle de la narration : Griffith met en place le montage alterné, notamment par la mise en parallèle de deux familles, et tisse un réseau d’échos entre l’histoire individuelle et la grande fresque nationale : mariage, convoitise, viol, meurtre : tout ce qui arrive aux protagonistes annonce ou reprend ce que le pays va subir dans sa chair collective.

Tout se joue à travers un effet qui revient à plusieurs reprises : le fac-simile d’une gravure d’époque est le point de départ d’un plan, reproduit avant d’être animé, comme pour le théâtre dans lequel sera assassiné Lincoln. Griffith inscrit ainsi le cinéma dans une filiation séculaire, et fait de lui le nouveau chantre de l’Histoire. Le résultat est immédiatement convaincant : après lui, on ne pourra plus chanter la geste nationale sans l’image animée.

Mais quelle est-elle, cette Histoire ? Celle d’une désunion, de l’état d’un peuple divisé dont la rancœur l’emporte sur les principes moraux et humanistes.

Parce que la petite histoire est ici un terrible poison : la véritable naissance racontée par le film est surtout celle du Klan, présentée comme une nécessité face à la déchéance barbare d’un pays dominé par les noirs. Ces derniers, quand ils ne sont pas joués par des blancs grimés de la façon la plus grotesque, représentent tout le déclin redouté par les sudistes, mettant le territoire à feu et à sang, convoitant aussi bien la terre que les femmes, revisitant l’histoire dans laquelle les cagoulés blancs sont les justiciers légitimes.

La toile de fond est ample, fluide et maîtrisée ; le premier plan est grossier, mensonger et haineux.

Que faire ?

Prendre la modeste mesure de l’humanité : si l’art, dans ses plus grands épanchements, nous semble être un chant universel que les dieux eux-mêmes pourraient entonner, il n’en est pas moins un langage proféré par les hommes. Qui, la plupart du temps, s’entendent en un discours élégiaque sur les horreurs du monde, en vertu d’une morale qui sublimerait le ressentiment, ce qu’a fait Griffith lui-même dans Intolérance ; mais qui, tout hommes qu’ils sont, s’inscrivent aussi dans la marche chaotique de l’histoire, et se laisse aller à notre triste et haineuse spontanéité.

Si l’art était la morale, ce serait une religion. Dieu merci, nous n’en sommes pas là. Affronter des œuvres comme celle-ci, c’est regarder l’homme, même de talent, droit dans les yeux ; reste ensuite à relever la tête, et avancer.