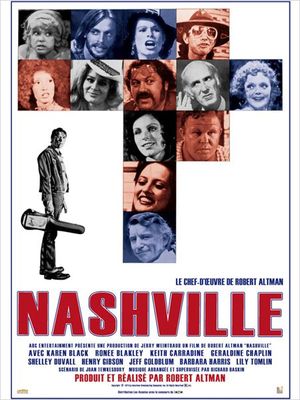

20 ans avant Short Cuts, il y avait donc Nashville : 2h40 d’un film choral voyant se croiser 24 personnages, au cœur d’une ville dans laquelle la musique semble être l’unique moyen d’expression. De la journaliste un peu allumée et souvent à côté de la plaque dans son regard clivé aux stars de la chansons malades de leur succès ou dans leur ego, en passant par des staffs de campagne politique ou de mère de famille esseulées, Altman tente le portrait d’une collectivité triste.

Le matériau devrait conduire au fleuve romanesque et aux pépites de pathos, direction que décide justement de contester le cinéaste. De ces cinq journées, il ne capte finalement qu’un fragment représentatif de ce que pourraient être les autres, à une exception près. Toute la très longue première partie est ainsi assez proche du documentaire, alterne entre les différents personnages sans jamais attester d’une fluidité virtuose, mais plutôt dans une forme d’âpreté rêche. Plutôt que de se concentrer sur un individu en effaçant temporairement les autres, le récit le met en interaction avec les autres, et surtout, une collectivité qui n’arrête jamais sa course. Les séquences sont ainsi saturées de monde, et surtout de son : concerts, radio, télévision, ainsi que la campagne pour la primaire faites dans des mégaphones sur une camionnette viennent en permanence interrompre les dialogues, ou plutôt se superposer à eux. Les rares scènes intimes ne sont pas immunisées contre cette épidémie : ainsi des retrouvailles entre les amants, durant laquelle on réécoute la chanson par laquelle le chanteur a attiré la femme mariée dans son lit, moment à la fois romantique et totalement égocentré, colorant d’une ironie mordante ce banal adultère.

C’est ce mélange paradoxal entre l’improvisation quotidienne et les lois d’une société du spectacle qui font tout le sel amer de cette comédie de mœurs : la chanson, à qui on fait la part belle, est autant une échappatoire (un peu mièvre, ou gentiment patrimoniale dans sa dimension country) qu’un reflet souvent incisif de ce qui se joue dans les cœurs. Sa récupération par la campagne politique achève de semer le trouble. Chaque séquence se voit doubler d’enjeux plus complexes et ambigus. Ainsi de la chanson solo de Tom, qui peut potentiellement s’adresser à trois femmes dans le public, ou des réactions très diverses et souvent longuement filmées de l’audience des concerts : la lisibilité est plurielle, et la collectivité devient un palimpseste au sein duquel la noirceur semble presque toujours l’emporter.

S’expliquent ainsi les dérapages de la dernière partie : de la logorrhée incontrôlable de la star Barbara Jean à l’humiliation de l’apprentie chanteuse choisie pour un striptease, des déclarations d’amour à un homme qui dort à l’affirmation de soi par l’assassinat public, tous les personnages hurlent à un moment ou un autre l’incommunicabilité omniprésente. Ce n’est pas un hasard si la mère de famille parle le langage des signes avec ses enfants malentendants…

Pourtant, la musique demeure : la victoire étrange du retour au chant suite au drame final l’affirme : façon de boucler la boucle, d’empêcher le romanesque, de maintenir cette illusion d’une chape de réel sur l’inacceptable, (« Nous ne sommes pas Dallas », clame l’un des organisateurs), de se mentir, peut-être. Altman, fidèle à lui-même (qu’on pense à John McCabe), ne fait pas dans le vitriol ; mais sa demi-teinte a pourtant tout l’impact d’un discours réfléchi sur la condition humaine et sociale.