Elle est exceptionnelle cette capacité qu’a Alexander Payne de nous sortir de notre condition d’humain moyen, à travers la sincérité des sentiments, dont la force n’aurait rien à voir avec la cylindrée d’une voiture ou la taille d’un compte en banque. Son pari de cinéaste, comme d’autres avant lui, est de transformer des gens de petite fortune en être humains exceptionnels car, qu’on soit puissant ou misérable, nous connaissons tous les mêmes peines, les mêmes désespoirs et parfois, parfois seulement, les mêmes satisfactions. Il frappe toujours au cœur car il sait que, sans misérabilisme aucun, c’est là que se situe l’empathie que chacun de nous dissimule parfois profondément.

Woody est vieux et semble trainer comme un boulet l’insatisfaction d’une vie qu’il juge avec amertume. Sa générosité, teintée de naïveté, semble lui avoir beaucoup couté en coups de main financiers accordés à sa famille au fil des années. Une lettre-arnaque lui faisant croire qu’il est gagnant d’un million de dollars a tôt fait de le mettre sur la route de Lincoln, son fils contraint et forcé à ses côtés, l’espoir d’empocher son gain vissé au corps. Le périple les faisant passer par Hauthone, village d’enfance de Woody, la nouvelle de sa « bonne fortune » fera de lui le centre des conversations et des convoitises, au grand désespoir de son fils David.

C’est d’intimité qu’il est question dans ce film, de cette intimité que le noir et blanc installe entre nous et les personnages, peut-être parce-que le noir et blanc ramène les plus âgés d’entre nous à nos photos d’enfance, à cette nostalgie bien humaine de temps révolus. On critiquera, j’en suis sûr, une pseudo-condescendance à l’égard des ruraux, Payne se contentant pourtant de les montrer tels qu’ils sont : victimes de la crise et désoeuvrés, se raccrochant aux signes extérieurs de richesse qu’on leur a appris à vénérer, la voiture arrivant en première place. Il est vrai cependant que les deux cousins, obèses semblent deux imbéciles, mais des imbéciles auxquels l’Etat ne procure ni culture, ni sens critique, ni espoir et comme on le sait, l’amertume engendre souvent stupidité et convoitise.

Il reste que les personnages sont tous plus ou moins grandis à un moment ou à un autre par la force de leurs sentiments. Qu’il s’agisse de ce père et ce fils qui apprennent à parler le même langage, de leur mère qui se découvre encore amoureuse de ce vieil idiot, de ces blessures secrètes à jamais béantes, Alexander Payne faisant de chacun un être exceptionnel. La preuve ultime restera sans doute Peg Nagy, regardant passer son amour perdu de Woody au volant d’une camionnette neuve, boule au ventre et larmes aux yeux, redécouvrant à quel point elle a aimé cet homme qu’elle n’a pas su garder pour elle, son regard, à travers les yeux d’Angela McEwan, vaut tout ceux d’une Scarlett O’Hara.

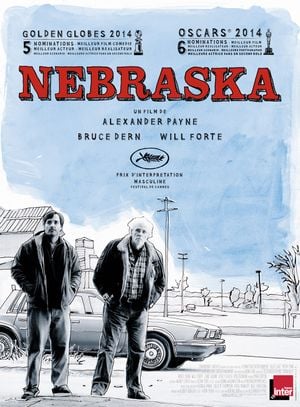

Alexander Payne sait à quel point le choix des acteurs est important pour faire passer cette sincérité sur laquelle reposent ses films. Bruce Dern en Woody aurait eu toute sa place dans Une Histoire Vraie de David Lynch, le même vieux bonhomme qui sait qu’il en a plus fait qu’il n’en a à faire, le même grand regard triste et consterné par tout ce qu’il n’a pas su réaliser. Face à lui, le vieillissant Stacy Keach, reste parfait en infâme vautour salopard et ce moment, où vient le soulagement face à lui, est un plaisir pur. Puisqu’il faut bien rire un peu, June Squibb est mémorable en vieille maman qui parle de manière totalement crue est décomplexée de ses anciennes affaires de sexe, en particulier lorsque ses fils peuvent l’entendre.

Il paraît que les gens normaux n’ont rien d’exceptionnel, il semble qu’Alexander Payne n’est pas d’accord. Il sait transformer des gens mal éduqués, mal habillés et mal tournés en héros emplis de sentiments nobles, persuadés que si la grandeur n’est pas dans la condition humaine, elle reste au moins dans ses valeurs. Sans être un éloge de la misère, Nebraska dresse un tableau réconfortant de toute cette population qui, faute de savoir toujours raisonner, sait encore ressentir et a compris que l’importance que l’on accorde à l’amour pour l’autre n’a rien à voir le statut social que l’on affiche.