Nico est un funambule, un héros polymorphe : on le découvre dans le soleil d’un petit parc new-yorkais, entouré d’enfants, comme si tous ces petits corps en mouvement constituaient pour lui un élément. Ange blond, il prend soin de l’un d’eux, veille sur ses jeux. Lorsqu’il raccompagne le tout petit enfant chez ses parents, on croit comprendre son statut : il serait baby-sitter... Mais un baby-sitter qui, élégamment, refuse d’être payé, au motif que la maman serait une amie, alors qu’on l’a vu dérober des produits dans un magasin ou encore se faire rembourser des achats qu’il n’a pas lui-même effectués... Que penser ? Manque ou besoin d’argent ? Vol par nécessité ou par goût du risque ?...

On le découvre aussi serveur dans un bar branché ou sillonnant la ville avec promptitude et légèreté, juché sur son vélo... Sa situation se précise lorsque l’on comprend que Nico, exilé argentin très provisoire, est en réalité un acteur, venu à New-York pour y poursuivre un contrat qui ne cesse de lui échapper. Mais plus l’état de ses finances devient critique, plus ce malaise est dissimulé sous un sourire charmeur, un air serein et des comptes-rendus réguliers d’un indéfectible optimisme à sa maman. Lorsque Nico ne s’emploie pas à transformer le salon qu’il occupe par sous-location, pour faire croire à l’ami et collègue argentin qu’il héberge passagèrement qu’il s’agit là de son propre appartement...

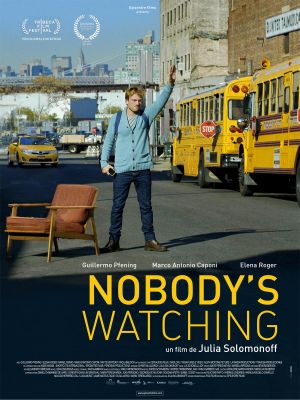

Illustration, dans sa vie même, du paradoxe du comédien conçu par Diderot, selon lequel l’expression parfaite d’un sentiment côtoie, chez le comédien, une insensibilité à ce à quoi il donne simultanément forme : sauver la face, arborer une grimace victorieuse, alors que sa vie se lézarde et que le naufrage semble inéluctable. Avec beaucoup de sensibilité, par petites touches, la réalisatrice argentine Julia Solomonoff fait ainsi apparaître un second paradoxe du comédien, en grande partie distinct du premier mais annoncé par le titre, aussi bien original que traduit en anglais : « Nadie nos mira », « Nobody’s watching » (« Personne ne [nous] regarde »). En effet, quel comble pour un comédien que de ne pas être regardé, lui qui n’existe que par l’attention, voire l’adoration de son public...

Lorsque l’absence de regard devient patente, malgré les efforts de plus en plus affolés de celui qui est en train de se noyer, ce troisième long-métrage de Julia Solomonoff aborde son versant le plus sombre mais, comme certains diamants, le plus étincelant : Guillermo Pfening, qui incarne Nico, se fait aussi émouvant qu’il a pu être agaçant, tant qu’il déployait ses tentatives pour donner le change. Figure célèbre en Argentine, grâce à son rôle dans une série populaire, il sombre ici dans l’anonymat de la grande ville, où l’éclat de son toupet blond n’attire plus sur lui aucun projecteur ni aucune convoitise. Les jolis tableaux urbains captés par l’objectif de Lucio Bonelli cèdent la place à des vues crépusculaires, nocturnes, ou ternies par l’arrivée des saisons froides. « Personne ne regarde » la silhouette de plus en plus obscure, de moins en moins glorieuse, de celui qui sombre peu à peu dans la foule, accepte de perdre la face...

À cette détresse de celui qui lâche le gouvernail de son destin, la réalisatrice superpose, très subtilement, le désarroi de l’homme qui avait commencé à devenir père, presque à son insu, et auquel les parents - plus clairvoyants que lui, et aussi plus méfiants, car ayant plus à perdre - ont retiré la garde de leur enfant : scène bouleversante au cours de laquelle Nico, errant dans la rue, croise son ancien protégé, à présent inaccessible, en compagnie de la nurse française à laquelle il est désormais confié. Scène d’autant plus émouvante qu’elle succède à des moments d’échanges assez miraculeux, de tendresse et de complicité, avec un bébé qui, par force, ne « joue » pas...

La galerie des seconds rôles qui gravitent autour du héros aux pieds d’argile est délicatement soignée et forme un ensemble très vivant : l’amie maman, oscillant entre désir d’attention et indisponibilité effective ; le papa légitime, couvant d’un œil jaloux le dangereux père de substitution risquant de devenir père de prédilection ; l’ancien amant, prédateur à l’œil d’aigle et à la lèvre sensuelle ; l’ami sincère, aussi observateur que discret... Aucune de ces figures ne parvenant ou ne souhaitant se faire suffisamment arrimante, le gouffre est frôlé. Heureusement, il peut en être des humains comme des végétaux et qu’une transplantation périlleuse voie la plante reprendre vie au contact de son sol originaire...

En même temps que l’extrême vulnérabilité de celui qui ne plonge ses racines que dans le regard des autres sur lui, Julia Solomonoff a réussi à nous montrer que celui qui pousse l’exil jusqu’aux confins de lui-même peut, au bout du compte, non pas se perdre, mais se retrouver, et que la traversée d’un monde sans regard et sans Dieu peut conduire à un univers simplement peuplé d’humains chaleureux.