« Bonjour petite memsaab ! » clame une voix forte aux accents chaleureux..

Silhouette longiligne et sourire éclatant, le cuisinier masaï soulève la fillette de 8 ans qui foule pour la première fois le sable rouge : les mains de l’enfant s’attardent sur la nuque d’Owuor, découvrant avec curiosité le grain de peau noire et l’ineffable douceur du cheveu serré et crêpu ; une rencontre qui préfigure déjà la grande histoire d’amour qui va lier Regina au continent africain.

On est en 1938 et la menace nazie gronde : grâce à la communauté juive de Nairobi qui a financé leur voyage, Jettel Redlich et sa fille ont pu quitter l’Allemagne pour rejoindre mari et père, Walter, parti en éclaireur au Kenya, où il a troqué sa robe d’avocat pour un emploi de contremaître, dans une ferme de la brousse, propriété d’un colon anglais.

Telle une fleur délicate sur sa haute tige, l’élégante jeune femme, jupe longue ceinturée et chapeau de paille, se fait dévorer de baisers par un époux amoureusement impatient, mais ne peut empêcher son regard, posé sur son nouveau cadre de vie, de se voiler d’une ombre douloureuse, nostalgique déjà de l’existence aisée qu’elle laisse derrière elle à Breslau, de sa famille et de ses amis.

Alors qu’une grande complicité unit Regina et son père, jolie scène où Walter lui lit le poème de La Lorelei, voire cette autre, où père et fille esquissent de concert un pas de danse sur la terrasse, Jettel se sent seule, prise au piège de cette Afrique et de ses habitants, refusant de « rester au milieu des sauvages » comme elle les surnomme avec dédain : la comparaison, qu’on ne peut manquer de faire, entre la situation des juifs d’Europe et la façon dont Jettel traite les Kenyans à son arrivée , souligne toutes les contradictions d’une telle situation.

Regina, elle, s’adapte merveilleusement à ces grands espaces baignés de lumière, à cette liberté qu’elle n’a jamais connue auparavant et qui fait de la gamine craintive de Breslau un petit feu follet plein de chaleur et d’énergie au sein d’une nature que rythment rites et mystères ancestraux.

« La petite memsaab » initiée au swahili par Owuor, devenu son second père et son meilleur ami, s’ouvre à la vie et aux êtres qu’elle côtoie avec une joie et un naturel communicatifs : bonheur de serrer contre elle le bébé antilope orphelin trouvé par Owuor, de recueillir un chien perdu ou de courir la brousse avec Jogona, son compagnon de jeu préféré.

Oubliée l’Allemagne grisâtre, austère et monotone, oubliée l’angoisse latente à chaque coin de rue : Regina vit ce déracinement comme une bénédiction, sa mère comme une malédiction.

Impossible en effet pour Jettel, qui fait rimer beauté et sophistication, raffinement et objets précieux, élégance et robes de prix, de tirer un trait sur la vie légère et les plaisirs qui l’ont façonnée, faisant d’elle cette jolie femme gâtée qui n’a de cesse de recréer autour d’elle le cadre bourgeois qu’elle a chéri, occultant l’essentiel : avoir échappé à la mort.

Un leitmotiv qui creuse le fossé entre Walter, conscient de sa chance, et sa femme, les éloignant irrémédiablement l’un de l’autre.

La réalisatrice, en adoptant le point de vue de sa jeune héroïne, Regina, parvient admirablement à mettre en scène le contraste entre mère et fille : n’est pas l’enfant celle qu’on pourrait croire.

La petite Léa Kurka, remarquable de naturel, incarne Regina : tout le charme de l’enfance concentré dans cette petite bouille pleine de sérieux et ses réponses empreintes d’une maturité qui nous fait fondre, en témoigne la scène, où, convoquée par le proviseur de son école anglaise, elle doit répondre à ses questions concernant son excellence en classe:

-Etes-vous cette petite fille juive ?

-Oui, Monsieur, je suis juive.

Dis-moi, Regina, es- tu vraiment si intelligente ou ne supportes-tu pas de ne pas être la meilleure de ta classe ?

-Pardon Monsieur ?

-Je te demande pourquoi tu réussis si bien en classe

-Parce que nous n’avons pas d’argent : mon père gagne 6 livres par mois et l’école coûte 5 livres.

-Tu sais déjà tout.

-Mon père me dit tout et il dit aussi que je ne dois pas gaspiller notre argent.

-Tu aimes le Kenya ?

-Oh oui, j’aime l’Afrique et j’aime beaucoup Owuor !

-Qui est Owuor ?

-C’est notre cuisinier, il vit avec nous et notre chien Rummler, tout le monde à la ferme est Pokot sauf Daji Jiwan qui est indien et nous, nous sommes allemands mais pas nazis!

On ne résiste pas à tant de fraîcheur, de spontanéité, de naturel et de sincérité !

L’homme rigide bardé de principes est conquis et touché comme nous le sommes aussi, saisis par la justesse du jeu de la jeune actrice, un talent qui crève l’écran !

L’authenticité est d’ailleurs la marque de fabrique du film, Caroline Link ayant choisi de tourner directement au Kenya et en Afrique du Sud, et l’on ne peut que saluer les performances de tous les acteurs, à commencer par le formidable Sidede Onyulo, qui dans le rôle d’Owuor, le cuisinier guide et confident, nous fait sentir avec une rare force le lien qui l’unit à cette famille et surtout à cette enfant qui restera à jamais sa petite memsaab…

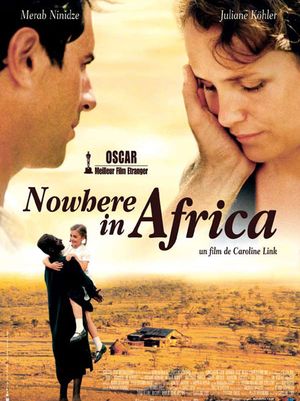

Juliane Köhler prête sa grâce inquiète à cette femme déracinée,

qui peu à peu, après la révolte des premiers temps, apprendra à respecter et aimer l’Afrique et ses habitants, leur étrangeté, leurs différences, et c’est justement son intégration finale au pays qui lui permet de retrouver les racines d’un amour vrai, libre et authentique auprès de l’homme qu’elle aime,

Walter, (Merab Ninidze acteur géorgien, qui joue sa partition sans la moindre fausse note) bien loin du comportement convenu de son ancienne vie.

Troublés et sous le charme, nous assistons à la scène intense des retrouvailles physiques du couple : belle gestuelle érotique où Jettel, amoureuse libérée , prend l’initiative des caresses dans une superbe danse des corps, une entente charnelle qui les voit finalement assis, nus, l’un en face de l’autre, se regardant, détendus et confiants.

En adaptant le roman de Stéphanie Zweig, Une enfance africaine, Caroline Link a choisi de privilégier l’histoire d’un déracinement profond vécu différemment par les trois personnages : son film, qui restitue toute l’émotion du récit, ne se veut nullement une œuvre sur la Shoah, ni même qu'une tragédie sur la Seconde Guerre Mondiale et seules quelques lettres et la diffusion d’actualités radio nous rappellent à l’horreur de la situation en Europe.

Comment s’intégrer à une autre culture et comment accepter les différences de l’autre, voilà surtout ce qui a motivé la réalisatrice pour filmer l’Afrique entre intimisme et souffle romanesque : c’est une magnifique réussite , une bouleversante leçon de tolérance et d’humanité, un film d’un classicisme élégant et poétique, qui prouve, si l’on en doutait, que le cinéma sait et peut encore être magique.