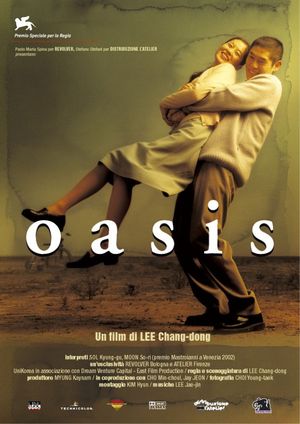

Traiter du handicap mental au cinéma est un exercice périlleux. C’est la plupart du temps l’occasion d’un exercice de style un peu poussif pour les comédiens, et d’un formatage scénaristique destiné à provoquer la tolérance du spectateur face à la différence. Oasis, troisième film de Lee Chang-Dong qui succède au coup d’éclat Pepppermint Candy, évite certains de ces écueils. Certes, le duo d’acteurs fonctionne à plein régime : alors que le personnage masculin est assez fantastique dans sa gaucherie et son immaturité naïve, celui de la femme joue à l’extrême la carte du handicap (notamment dans une absence totale de maîtrise faciale), ce qui peut créer un certain malaise lorsqu’on sait qu’il s’agit d’une composition. Le scénario va par ailleurs enfoncer le clou de cette lucidité puisqu’à deux ou trois reprises, la demoiselle se révélera soudain valide et en pleine possession de ses facultés physiques. Une façon, probablement, de jouer sur les points de vue et de montrer la façon dont l’homme qui l’aime la voit, mais surtout un écart (assez maladroit et poussif) qui permet au spectateur de mesurer la performance de la comédienne.

Comme tous les films de Lee Chang-Dong, Oasis est long, et prend son temps : pour développer un récit, pour poser ses personnages, et pour se permettre certaines embardées poétiques ; les jeux avec la lumière, un regard forcément décalé sur le monde génère des séquences touchantes, surtout lorsqu’elles se greffent sur la complicité croissante de deux marginaux qui construisent, à l’écart de la normalité, leur propre oasis.

Cet écart est au départ le sujet principal : on le voit dans le rapport de Jong-du à sa famille, à la façon dont on l’intègre tout en exploitant sa différence, et à cette belle séquence durant laquelle il croise un tournage sur la route avec une voiture remorquée par une équipe de tournage : il les suit avec enthousiasme, et on l’invective violemment pour qu’il sorte du champ, avant qu’il renverse sa moto sur la route. En écho à cette exclusion, une scène de danse dans les embouteillages semblera acter une forme de victoire, voire de concorde avec le réel.

C’est donc dans ces instants intimes (jusqu’aux scènes de sexe, assez malaisantes et pourtant justes, d’une tentative de viol à une relation consentie) que le film trouve sa mélodie singulière. Mais Lee Chang-Dong ne semble pas vouloir s’en contenter, puisqu’il intègre ce couple dans une intrigue inutilement retorse. (Spoils à venir)

Jugez plutôt : un handicapé mental qui a fait de la prison à la place de son frère ayant tué un homme dans un accident de voiture ; à sa libération, il sort avec la fille de la victime, elle-même handicapée mentale, et se trouve accusé de son viol lorsqu’on les surprend ensemble, cette dernière étant trop émue pour parvenir à prendre sa défense.

Cette accumulation d’embûches converge vers un final grotesque dont on a un peu du mal à saisir le sens : poésie cathartique qui expliquerait qu’un personnage se retrouve sur un arbre en en brisant une à une les branches ? Délire amoureux d’un lyrisme hors-norme ? Clivage culturel qui envisage par d’autres registres l’expression passionnelle ? Les cris, la fureur, le pathos à l’excès submergent ce qui avait été édifié jusqu’alors : en reste un film audacieux, prometteur dans sa poésie et sa direction d’acteurs, mais qui sacrifie peut-être trop au romanesque pour atteindre des sommets dont on se serait bien passés.