Plongée sur un champ de roseaux. Pas d’horizon autre que cette végétation resserrée, ondulant au gré du vent. Deux silhouettes apparaissent. Deux soldats en fuite, croyant trouver un second souffle après avoir échappé à leurs poursuivants dans la densité touffue de ce labyrinthe naturel. Problème : comme dans la Femme des sables (le chef-d’œuvre d’Hiroshi Teshigahara, avec lequel Onibaba partage pas mal de points communs), l’apparent refuge révèle très vite sa nature de piège, cruel et implacable. Dans cet environnement tout sauf habitable, deux figures (une femme mûre, sa belle-fille) veillent, dans l’attente d’un mouvement, d’une respiration, d’une parole qui trahirait une présence humaine, pour faire parler le tranchant de leur lance et dépouiller les malheureux élus, réduits l'instant d'après à l’état de cadavres nus gisant au fond d'un trou, noir et profond, établi au milieu des roseaux depuis l’aube des temps.

En véritable cinéaste « hors-normes », Kaneto Shindo nous plonge dans un contexte de guerre, aux repères historiques vagues, pour mieux en dévoyer la promesse : ce n’est pas tant l’événement en soi qui l’intéresse, que ses marges, ses conséquences. Du conflit qui tiraille le pays, nous ne verrons rien, si ce n’est quelques soldats égarés. L’espace où se développe le récit, circonscrit à un champ de roseaux, nous immerge dans un monde aux confins du monde, abandonné de celui-ci, mais tout autant hanté par le spectre de la mort. La portée poétique et symbolique du cadre choisi par Shindo est immense : allégorie de l’homme fragile et perdu dans l’immensité chez Pascal, le roseau épouse ici davantage le mouvement imprévisible des pulsions, les circonvolutions flottantes du désir. Les effets du vent sur ces végétaux, tenant tour à tour de la gifle ou de la caresse, illustrent parfaitement la confrontation à l’oeuvre dans le récit (la violence, la cruauté et la mort face à l’appel charnel).

Dans cet univers épuisant de noirceur, il est une apparition, fugace, inoubliable, faite de terreur et d’émotion pures, qui condense toute la puissance du propos d’Onibaba. Celle d’une femme apeurée au visage bouffi de rides et d’une petite fille à l’allure d’ange égarée, attendant leur tour à l’extérieur de la tanière du receleur, un sac sur l’épaule, rempli d’objets en tout genre. Figures extrêmes de la vie, la vieillesse et l’enfance, sacrifiées sur l’autel de la misère, unies par un même pacte tacite fait de regard vide, de visage défait et d’aspiration primitive. Tout en laissant une perspective terrifiante s’insinuer dans notre esprit (sont-elles des meurtrières, comme les protagonistes ?), Shindo se défend d’imposer la moindre réponse : la fulgurance de cette vision n’en est que plus traumatisante.

Onibaba, ce sont des gestes vitaux, répétés chaque jour, machinalement, nous ramenant à cet état animal, fait d’instinct et de violence, qui sait si bien refaire surface dans les conditions les plus extrêmes. Aller chercher l’eau dans le fleuve, faire cuire le repas durement gagné et l’engloutir avec voracité, assassiner des soldats pour les dépouiller de leurs tenues, négocier avec le receleur, tout se vaut et participe à une même logique primitive : survivre. Kaneto Shindo expose le dérèglement fondamental à l’œuvre quand cette simple mécanique de survie se double d’un irrépressible sursaut de vie. Et d’ainsi troquer une pulsion (l’instinct de conservation) pour une autre (la jouissance). Aussi la belle-fille et le voisin (revenu d’entre les morts à la place de son mari) représentent-ils cette jeunesse pleine de désirs en quête d’assouvissement.

Shindo se plaît à filmer cet appétit irrésistible des êtres, cet appel presque cosmique auquel nul ne peut résister, pas même les roseaux, ployants sous l’effet du vent dans un bruit de craquement semblable au feu du désir qui crépite. La musique, minimaliste et organique, marie le caractère primal des percussions à des sonorités fantomatiques qui nous ramènent aux premiers états de l’homme, dans un rapport mythique et instinctif au monde. Sublimé par la densité d’un noir et blanc qui isole les corps, découpe les visages et met en valeur les poitrines dénudées, l’attrait de la jouissance est rendu palpable par ces peaux moites, offertes à la clarté d’une nuit de pleine lune, de ces corps affolés de désirs, animés d’une soif qui ne demande qu’à s’épancher. De cette sensualité tour à tour suave et violente naît un cortège d’images au fort potentiel de sidération, telles ces chevauchées effrénées de la jeune femme à travers les roseaux pour se rendre dans la hutte de son amant, modèles d’intensité poétique ponctués par le hululement de quelque chouette égarée, et la réponse en miroir des actions de l’homme quand sa belle lui échappe, avec ces courses désarticulées à travers les roseaux, gesticulant tel un cadavre secoué de spasmes, et manquant à chaque fois de tomber dans le trou, comme pour trouver un quelconque substitut à sa frustration dans un défoulement puéril qui pourrait à tout moment se transformer en jeu avec la mort.

S’il perce à jour avec une incomparable puissance notre fondement animal, Onibaba ne néglige pourtant jamais la dimension purement humaine de ce voyage au bout de l’enfer. Comme dans tout grand film de genre, sous les oripeaux du film trash se cache un véritable drame humain. Derrière les instincts à l’œuvre dans ce contexte terrifiant, les craintes ancestrales de l’homme se révèlent, et le jugement moral des agissements de chacun n’a plus lieu d’être. En une lointaine réminiscence, Shindo applique la leçon de Renoir : dans Onibaba, chacun a ses raisons.

Sous cet angle, le personnage de la belle-mère est, de loin, le plus passionnant, car humain… trop humain. Figure d’un âge déjà avancé qui tente par tous les moyens de contrecarrer son destin inéluctable, elle emploie des trésors de ruse pour empêcher sa belle-fille de coucher avec le voisin, non pas tant par jalousie que par crainte d’être abandonné. Si la frustration de ne plus être désirable, cette disgrâce de la vieillesse, est particulièrement prégnante, c’est bien la peur, insondable et terrifiante, d’être livré à soi-même, donc de sa propre finitude, qui est au cœur du propos. A l’issue de son périple, la déchéance du personnage atteint son point d’orgue quand l’énième mise en œuvre de son stratagème (faire germer le doute dans l’esprit de la jeune femme et utiliser le mythe comme instrument d’oppression en se faisant passer pour un esprit malfaisant à l’aide d’un masque) échoue. Elle ne peut que baisser les bras, littéralement et métaphoriquement, face à ce couple qui copule dans les roseaux, sous une pluie battante : l’ardeur de la jeunesse est plus forte que la mort, plus forte même que la crainte d’un châtiment dans l’au-delà.

Onibaba emprunte, dans sa dernière partie, des chemins plus secrets, s’éloignant de la veine purement réaliste sans pour autant verser à corps perdu dans le fantastique. De cette note finale plongée dans le brouillard de l’indécision, de cet entre-deux où se confronte la trivialité crasse de la vie des hommes à la grandeur énigmatique des mythes ancestraux, naît un mystère, un climat d’étrangeté propre à susciter la plus vive fascination. En témoigne l’apparition, incongrue et pourtant tout sauf invraisemblable, du samouraï masqué, ou encore la question épineuse du masque qui s’accroche au visage de la belle-mère (punition surnaturelle pour celle qui a voulu entraver les lois de la nature, ou simple phénomène physique dû à la pluie, comme le suggère les personnages ?).

Les dernières minutes raviveraient presque les spectres du film d’horreur, avec motif du visage défiguré et course-poursuite dans la lande perdue, si ce n’était ce sous-texte poignant qui s’insinue au cœur des images. Ainsi, le film, qui débutait dans un mutisme des plus animal, s’achève sur une explosion de mots criés, martelés à la face du monde sous forme de supplique déchirante, par une femme mutilée: « Je suis un être humain ! ». Et Onibaba de faire alors écho au chef-d’oeuvre de Bunuel, Los Olvidados, à travers cette manière commune de dépeindre un univers de misère et de terreur absolues où l’élément humain le plus violent, le plus irrécupérable, et donc le moins pardonnable, révèle, à l’instant qui précède sa mort, une humanité enfouie qui bouleverse jusqu’aux tréfonds de l’âme (par une vision fantasmée chez Bunuel, par une parole littéralement porteuse de sens chez Shindo). Le film se conclue sur elle, immobilisée en l'air au-dessus du trou par une sorte de bégaiement informe de l'image, comme si elle était condamnée à rester figée entre ciel et terre, dans cet entre-deux qui est celui des damnés, à la merci de ce trou ancestral, point névralgique du récit, qui s'apprête à l'engouffrer.

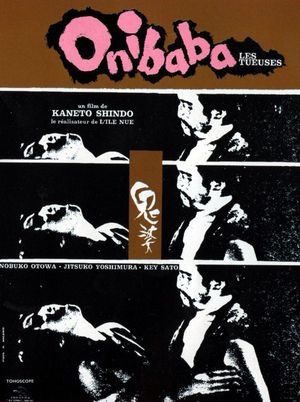

Après L’île nue, Kaneto Shindo apporte une nouvelle pierre, essentielle, à l’édifice du cinéma japonais : Onibaba est une déflagration de cinéma peu commune, animée d’une vitalité en tout point sidérante.