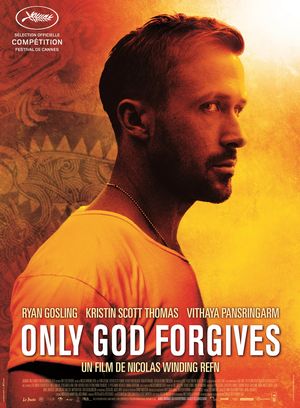

Only God Forgives est une expérience visuelle et sonore tout à fait particulière. À mon sens, ce n’est pas un chef-d’œuvre : je ne suis en effet pas resté scotché sur ma place de cinéma en fin de séance, ébouriffé par le génie maléfique de Nicolas Winding Refn. Néanmoins, ce film a quelque chose de plus que les autres.

Ne connaissant de Refn que le très célèbre Drive (que j’avais sans doute apprécié en-deçà de sa juste valeur, et que je devrai revisionner prochainement, soit dit en passant), je m’attendais, au vu de la bande-annonce d’Only God Forgives, à un spectacle relativement semblable en termes d’esthétique, de réflexions, d’actions. En vérité, mon impression a confirmé mon préjugé.

Only God Forgives est un prodige d’esthétisme. S’il me fallait une confirmation du talent de Refn pour créer une ambiance à ses réalisations, et la doter de couleurs, de musiques, de silences, de lumières, de tons qui frôlent la perfection, la voici ! C’est une qualité que j’apprécie de plus en plus, et qui fonde l’art du cinéma, à mon sens. D’où légitime satisfaction en découvrant l’œuvre.

Le sang est omniprésent dans ce Bangkok fantasmé par Refn et fonde une atmosphère rouge, terriblement rouge, d’un rouge teinté d’obscurité. Mon esprit est encore trop obtus pour saisir toutes les symboliques qui me semblent être contenues dans chaque scène du film, mais je subodore quelque chose d’assez intense. Toute cette esthétique fait indubitablement écho à la violence de ce film, dont on éprouve qu’elle est fatale, nécessaire, incontestable. Le premier crime institue un cercle vicieux, et chaque assassin se tache les mains du sang de ses victimes (ou de ses bourreaux), inexorablement. Seul le justicier (Vithaya Pansringarm) semble ne jamais devoir répondre de ses violences. La police détient le monopole de la violence légitime, en quelque sorte. Et triomphe toujours.

Le Mal est partout dans Only God Forgives. Le Mal ne pardonne pas au Mal. Seul Dieu le peut, et le fait, mais Il n’est pas ici-bas. Le Mal, ici-bas, appelle la Vengeance, c’est-à-dire le Mal. Tout le mal que commettent les humains se fait en quasi-silence, comme s’il allait tellement de soi qu’il ne serve à rien d’ajouter du bruit à cette violence évidente. Tout le film est pénétré de ce profond silence, non pas morbide, noir, sombre, mais rouge, rouge de chair, de chair imperturbablement lacérée.

J’ai évoqué plus haut le justicier thaïlandais comme premier personnage marquant du film, en ce qu’il semble au-dessus des autres par son invincibilité apparente. Je citerais aussi le paradoxe que constitue Julian (Ryan Gosling). La violence est présente chez Julian, indubitablement, car il n’échappe pas à ce monde. Il en est imprégné, dans son sang, dans ses mains, dans son cœur. Mais il semble le seul à essayer (réussite ou échec ? à chacun de se faire une opinion) de briser le cercle vicieux. Il éprouve des doutes, des sentiments, qui l’empêchent d’être le vengeur froid, voué à être finalement assassiné par le justicier. Julian a la figure déchirée de la rédemption tardive. On sent qu’il essaye… mais on sent qu’il est trop tard, aussi. Et on sentirait presque qu’il le sait, et qu’il le veut.

Voilà donc dans ces quelques mots l’impression que m’a laissée Only God Forgives. Un propos et une esthétique qui semblent révéler un grand talent. Cependant, je n’adhère pas foncièrement. C’est là une question de goût, je pense. Si la violence ne m’est pas ici aussi franchement désagréable que dans un Tarantino par exemple, je ne peux pas dire que le spectacle me plaise véritablement dans cet aspect. Le scénario, de plus, me semble un peu vide. Disons que toute la place est laissée à l’esthétique. J’aime bien, mais j’ai encore du mal avec le pur esthétisme. Cela viendra. Enfin, les dialogues tiennent sur une feuille recto-verso et les répliques ne sont pas renversantes. Là encore, je pense que cela participe de l’esthétique brutale de l’ensemble mais c’est un aspect qui me déplaît un peu.

Une expérience particulière donc : hyperesthétisante et gore. Ce film est cruel.