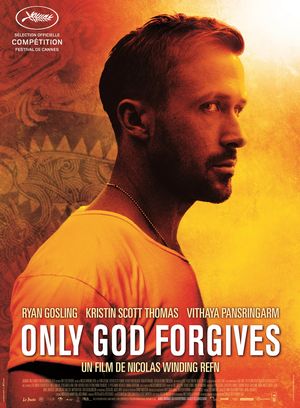

Only God Forgives par Cinemaniaque

Dire qu’Only God Forgives était attendu après le succès (surprise) de Drive est un euphémisme. L’attente a peut-être été trop forte, ce qui explique qu’OGF m’ait moins convaincu que le prédécesseur.

Je précise : Refn reste pour moi l’un des plus grands créateurs visuels du moment. Dans Only God Forgives, la rétine reçoit à chaque plan son lot de beauté, de photographie superbe (Larry Smith était déjà à l’œuvre sur Bronson) et de décors exotiques et troubles. Oui, Refn sait filmer, sait épater par son utilisation des couleurs, primaire mais efficace (un peu comme Godard), et créer des images inoubliables comme cette séquence de torture que ne renierait pas un Takashi Miike. Only God Forgives est un régal pour les yeux, je ne le nie pas.

Ce qui m’ennuie, c’est le reste. Oui, le scénario a une consonance biblique (ou mythologique, au choix) assez forte ; oui, celui de Drive n’était pas plus épais ; oui, le script n’est que prétexte à une réflexion de Refn sur la violence, les pulsions et l’immobilisme, thèmes qu’il chérit. J’aime plusieurs idées, comme ce besoin de figer ses acteurs dans le cadre (joli combat de boxe où les personnages bougent très peu), ou encore cette figure presque diabolique du flic purificateur. Mais je m’ennuie surtout par moments, je perds un peu de cette atmosphère particulière que Refn sait parfaitement maîtriser en général. En bref, j’éprouve à l’égard des réflexions philosophiques de Refn sur les liens de sang le même blocage que sur ses considérations théologiques dans Valhalla Rising. Refn m’emporte trop facilement dans ses coups de sang pour que je puisse également le suivre dans ses moments intellectuels, navré.

Cela ne m’empêche pas d’aimer ce film, de le trouver fascinant à bien des égards, mais je ne puis le glorifier autant que je le voudrais hélas. Un jour peut-être, je serai moi aussi subjugué par le karaoké thaïlandais. Mais pas maintenant.