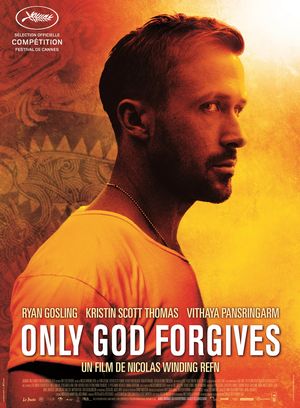

Il n’est pas difficile d’imaginer le malin plaisir qu’a eu Refn à réembaucher Gosling à la suite du succès international de Drive : l’idée de le malmener à ce point, que ce soit physiquement ou dans sa stature de personnage, a quelque chose de jouissif et de pervers à l’encontre d’un public qui ne s’attendait probablement pas à investir de tels abîmes.

Du glacis impeccable de l’opus précédent, le cinéaste garde le maniérisme, qu’il va pousser dans ses ultimes retranchements : Only God Forgives est un film avant tout plastique, presque une installation d’art contemporain dont les capacités hypnotiques semblent suffire à l’ambition du metteur en scène. De ce point de vue, ces intérieurs nocturnes, ces lumières dorées et chatoyantes, ces reculades à la steady cam dignes d’un Shining tiennent leurs promesses. L’ambiance sonore, ciselée et étouffante, fait de cette Thaïlande un lieu de perdition total, oscillant entre la perversion sexuelle et l’extrême violence. Dans ces clubs où l’on chante comme on crève les yeux, dans une atmosphère décadente que ne renierait pas le Lynch de Lost Highway, Blue Velvet ou Mulholland Drive, l’humain se dissout au profit de l’expression graphique de ses démons. Le comédien lui-même ne semblera par se remettre de cette expérience, à en juger l’atmosphère qui règne sur Lost River, son premier passage à la réalisation.

La question du récit et du personnage finissent par en devenir problématiques : passés au tamis de cette apocalypse morale, ces notions se diluent. Un flic à l’application sadique de la loi, un jeune homme du mauvais côté mais pour qui on pourrait déceler une forme de bonté achèvent de brouiller les pistes. Ici, rien ne s’affirme de manière stable. Seule la figure parentale vient remettre les sévices à l’heure, véritable antienne chez Refn, depuis Pusher 2 jusqu’à Drive, en passant par Bronson, à la grande différence qu’elle change ici de sexe.

C’est là que le film accuse ses limites : ce personnage de l’hybris antique joué par Kristin Scott Thomas est plus proche du grotesque que du tragique, accumulant toutes les cruautés imaginables. Face à elle, le mutique Julian se défend par ses propres perversions face à la gent féminines, tandis que son alter égo mutile en guise de verdict.

La question est de savoir que faire de tout ce catalogue de déviances. Une réplique fidèle à l’esprit tordu de la mère semble y répondre, lorsque Julian lui explique la raison pour laquelle son premier fils a été tué :

-Billy raped and killed a sixteen year old girl.

-I'm sure he had his reasons.

La fascination pour les statues, la divinité inerte du chef de la police (qui perfore oreilles, mains et globes oculaires) en sont les signes : il ne s’agit pas ici d’aller chercher une âme. Tout passe, au contraire, par la chair et l’épaisseur carnée, en témoigne le geste répétitif de Julian sur les prostituées, et dans le cadavre de sa génitrice. Tendre la main vers l’indicible et le néant, avant l’amputation.

Minéralité des cœurs dans une gangue visuelle d’exception, phalènes s’écrasant aux feux moirés d’arcanes délétères : le sombre écrin de Refn ne tient pas à dévoiler entièrement ses abysses. Reste à savoir si dans cette distance imposée et captivante, le spectateur trouve son compte.

(6.5/10)

http://www.senscritique.com/liste/Integrale_Refn/1340831